はじめに

絵画やイラスト、デザインの世界では「色彩センスが大事」とよく言われます。

しかし「色彩センス」は生まれ持った才能だけで決まるものではありません。

正しい知識とトレーニングを重ねることで、誰でも磨くことができます。

本記事では、初心者から経験者まで役立つ「色彩センスを磨く5つのヒント」を具体的に紹介します。

1. 色彩理論の基本を理解する

色相・彩度・明度を押さえよう

まずは「色彩理論」の基本を学ぶことが、色彩センスを磨く土台になります。

代表的な色の三属性は以下の通りです。

- 色相(Hue):赤・青・黄色など色そのものの名前

- 彩度(Saturation):色の鮮やかさ

- 明度(Brightness):色の明るさ

この3つを理解することで、配色のバランスがぐっと良くなります。

補色・類似色の関係を知る

- 補色:色相環で反対側にある色。コントラストをつけたいときに活用。

- 類似色:隣り合う色。落ち着きや統一感を演出。

これらを意識的に組み合わせるだけでも「カラー感覚がある」と感じられる配色になります。

2. 配色パターンをストックする

配色パターンを覚えるメリット

プロのデザイナーやアーティストは「引き出し」をたくさん持っています。

自分で配色パターンのストックを作ることで、迷わずに色を選べるようになります。

配色の参考にできるツール

- Adobe Color(無料で配色を確認できるWebツール)

- Pinterest(世界中の作品から配色を学べる)

- ファッション雑誌やインテリア雑誌

配色を記録するノートを作り、自分の好きな組み合わせをメモしておくのも大変おすすめです。

3. 観察力を磨く

身の回りの色に注目する

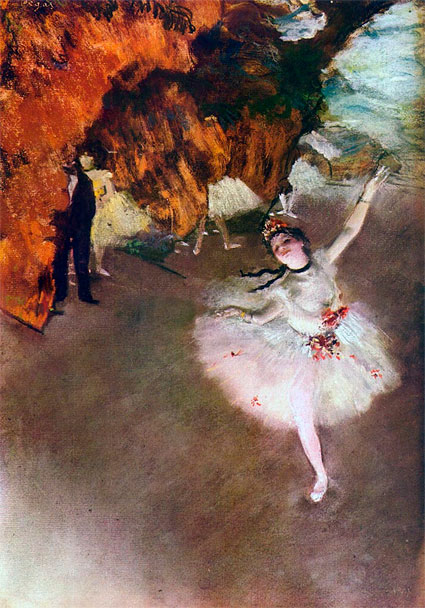

上達の近道は「観察」です。

自然界には優れた色彩バランスの例が溢れています。

- 花や植物のグラデーション

- 夕焼けの赤から青への移り変わり

- 海や森の落ち着いた色合い

日常の中で「なぜこの配色がきれいに見えるのか?」を意識して観察する習慣をつけましょう。

写真を活用しよう

自分で写真を撮って観察用の資料にするのも効果的です。

撮影した写真の色を分析して、配色ノートにまとめるとさらに理解が深まります。

4. 実践的に色を使ってみる

失敗を恐れない

色彩センスを伸ばすには「実践」が不可欠です。

頭で覚えただけでは身につかないので、実際に描いたりデザインしたりして色を扱ってみましょう。

- スケッチに色を塗る

- デジタルツールで配色を試す

- コピックや水彩で小さな練習を重ねる

小さな作品で色をどんどん試して失敗と成功を繰り返すことで、自分の感覚を磨けます。

限定パレットで練習する

最初は色数をしぼって練習するのもおすすめです。

3色程度のパレットで配色バリエーションを作ると、色彩の基本的なルールをより意識できます。

5. トレンドや文化的背景を知る

流行色の情報を取り入れる

流行色はファッションやインテリア業界から毎年発表されます。

たとえばPANTONE社の「カラー・オブ・ザ・イヤー」は世界的に注目されています。

トレンドカラーを把握することで、自分の作品に新鮮さをプラスできるでしょう。

文化・地域性にも目を向ける

日本では「桜色=春」「紅葉=秋」といったイメージがあるように、文化や地域の背景で色の受け止め方は変わります。

世界の文化に触れ、色彩の意味を広げる視点を持つことも、色彩センスを磨く大切なヒントです。

色彩センスをさらに伸ばすために|継続のコツ

練習を「習慣」にする

- 毎日5分でもいいので色の組み合わせを考える

- スマホのメモに気になった色をメモしておく

- 配色練習をSNSに投稿して記録する

こうした小さな積み重ねが、確実にセンスを向上させてくれます。

客観的に評価をもらう

周囲の人やSNSのフォロワーから意見をもらうのも良い方法です。

自分では気づかない魅力や改善点を知るチャンスになります。

色彩センスを育むための具体的なトレーニング法

色彩センスを磨くうえで、日々の練習をどう習慣化するかが大きなポイントです。ここでは、より実践的で取り入れやすいトレーニングアイデアを詳しく紹介します。

カラースウォッチの作成

身の回りの雑誌や広告、包装紙などから気になる色を切り抜き、自分だけの「カラースウォッチ(色見本)」を作ってみましょう。

実物を手に取って観察することで、画面上の色だけではわからない微妙なトーンの違いを体感できます。

ノートに貼り付けて「この色はどんなイメージ?」「どの色と合う?」とメモを添えると、分析力も鍛えられます。

色彩検定・カラーコーディネーター資格の勉強

もしさらに体系的に学びたいなら、日本の「色彩検定」や「カラーコーディネーター」などの資格学習を活用するのもおすすめです。

色の成り立ちや文化的背景を、しっかりとテキストで学べますし、問題集を繰り返し解くことで、理論が実践的に定着します。

学習の中で得られる知識は、日常の配色選びやアート制作にすぐに活かせるでしょう。

SNSを活用して配色の研究

InstagramやPinterest、X(旧Twitter)などで「#配色」「#カラーパレット」などのハッシュタグ検索をしてみましょう。

世界中のクリエイターが投稿している実例から、今まで自分が試したことのない新しい色の組み合わせを発見できます。

さらに、自分の色彩練習をSNSに投稿してみると、他のユーザーから客観的なコメントをもらえます。

感覚的に「良いと思う色」を人に伝える力も一緒に鍛えられるので、一石二鳥の方法です。

デジタルツールを使ったカラーシミュレーション

現代では、デジタルツールでのカラー研究が非常に便利です。

- Adobe IllustratorやPhotoshopのカラーパネル

- Procreateのカラーホイール

- 無料で使えるCanvaやCoolorsのカラーパレット作成機能

こうしたツールで気軽に配色をシミュレーションし、「これは実際の作品でどう活かせるか?」を検証する習慣をつけると、より自由自在に色をコントロールできるようになります。

心理的な色の効果を意識する

最後に、色の心理的な影響についても触れておきます。

人間は無意識に色から多くの情報を受け取っています。

例えば、

- 赤 → 情熱・活力

- 青 → 落ち着き・誠実

- 緑 → 安心・癒し

- 黄色 → 希望・元気

- 紫 → 高貴・神秘

といったように、それぞれの色には連想されやすいイメージがあります。

色を選ぶときは「この作品で何を伝えたいか」というテーマと結びつけて考えると、より説得力のある配色ができるでしょう。

まとめ

色彩センスは決して「才能」だけで決まるものではありません。

誰でも知識を身につけ、観察し、実践を重ねていけば必ず伸ばすことができます。

今回ご紹介した

- 色彩理論の基本を理解する

- 配色パターンをストックする

- 観察力を磨く

- 実践的に色を使う

- トレンドや文化的背景を知る

という5つのヒントに加えて、

- カラースウォッチの作成

- 色彩検定・カラーコーディネーター資格の活用

- SNSやデジタルツールを取り入れたトレーニング

- 心理的な色の効果を意識する

といった具体的な練習法も併せて取り組むことで、「自分だけのカラー感覚」をさらに磨けるはずです。

日々の暮らしやアート活動の中で「色」に敏感になる習慣をつければ、あなたの作品やデザインは格段に魅力的になっていくでしょう。

今日からぜひ一歩を踏み出して、楽しみながら色彩センスを磨いてくださいね。

↓こちらのページも参考にしてみてください。