はじめに

混色は、絵画やデザインの世界で欠かせない技術の一つです。

適切な混色を習得することで、色の幅が広がり、表現力が大きく向上します。

しかし、初めて色を混ぜると「濁ってしまった」「思い通りの色にならない」といった問題に直面することも多いでしょう。

本記事では、混色の基本原理、混色の種類、効果的な混色のコツを詳しく解説し、美しい色を作るためのポイントを紹介します。

混色の基本原理を理解する

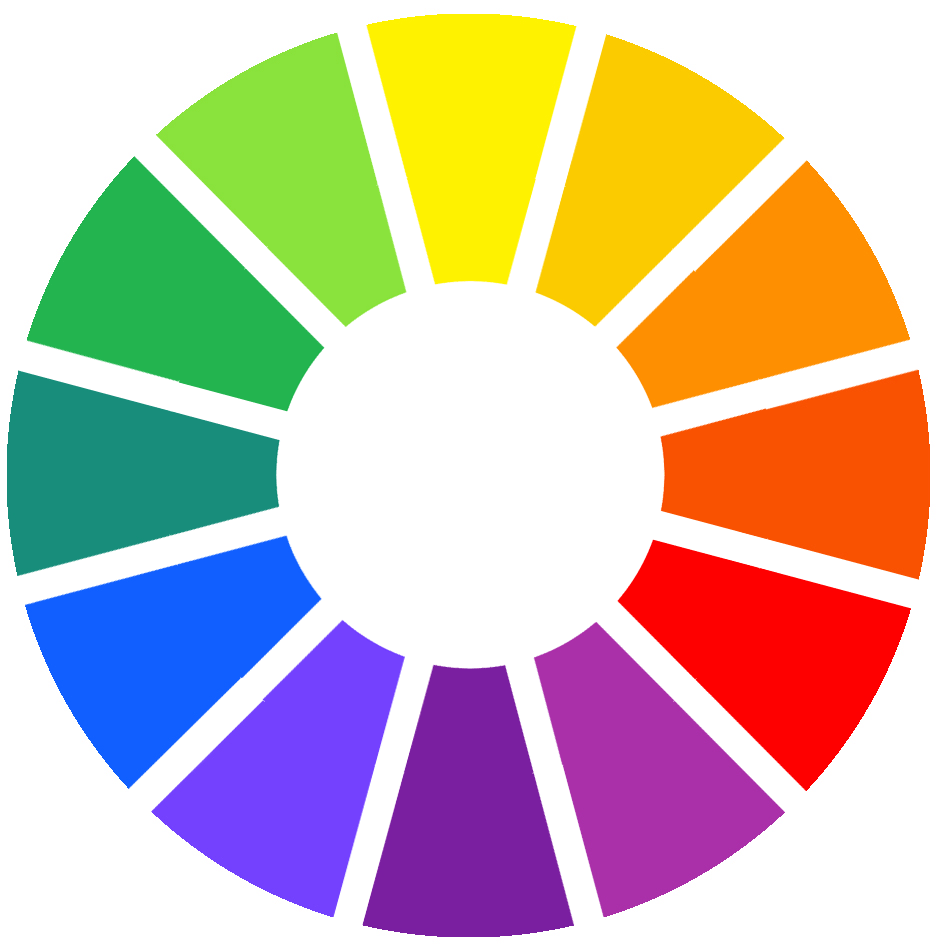

色の三原色とは?

色の三原色(赤・青・黄)は、すべての色を作り出す基礎となる色です。以下のような特徴があります。

- 赤(マゼンタ)

- 青(シアン)

- 黄(イエロー)

この三色を組み合わせることで、多くの色を作ることができます。

色の混ざり方の違い

色の混色には大きく分けて「加法混色」と「減法混色」の2種類があります。

加法混色(光の混色)

- 赤(R)、緑(G)、青(B)の三原色を組み合わせることで、新しい色が生まれます。

- すべてを混ぜると「白」になります。

- 例:テレビやスマホの画面、舞台照明

減法混色(絵の具の混色)

- 絵の具の三原色であるシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)を混ぜると、新たな色が生まれます。

- すべてを混ぜると「黒」に近い色になります。

- 例:絵画、印刷

アートにおいて重要なのは減法混色です。次の章では、実際の混色方法について詳しく解説します。

基本の混色パターン

二色混合の基本

二色を混ぜると、次のような中間色が生まれます。

- 赤 + 黄 = オレンジ

- 青 + 黄 = 緑

- 赤 + 青 = 紫

三色混合

三色を混ぜると、彩度(鮮やかさ)が落ち、落ち着いた色合いになります。

- 赤 + 青 + 黄 = 褐色・グレー

- 青 + 黄 + 白 = パステルグリーン

- 赤 + 青 + 白 = ラベンダー

三色混合は「色が濁りやすい」ので、適量を見極めることが大切です。

褐色(かっしょく)とは、赤みや黄みを帯びた暗い茶色のことを指します。一般的には、次のような特徴があります。

褐色の色合い

- 茶色よりも少し暗く、深みがある色

- 黄みがかったものや赤みが強いものなど、さまざまなバリエーションがある

- 土や木、皮革などの自然物を連想させる色

褐色は補色を混ぜることで作ることができ、深みのある自然な色を表現するのに適しています。色作りの際には、適切なバランスで補色を調整しながら、望む色合いを作ってみてください!

補色を利用した混色

補色(反対の色)を混ぜることで、彩度を調整し、深みのある色を作れます。

- 赤 + 緑 = 褐色

- 青 + オレンジ = グレー

- 紫 + 黄 = ブラウン

補色の組み合わせは、色を落ち着かせたいときや影を作るときに便利です。

効果的な混色のコツ

使う色の数を減らす

色を混ぜすぎると濁りやすくなります。基本は2~3色までに抑えるのがポイント。

白を使うときの注意点

白を混ぜると色が明るくなりますが、彩度が下がるため「くすんだ色」になりやすいです。少しずつ加えて調整しましょう。

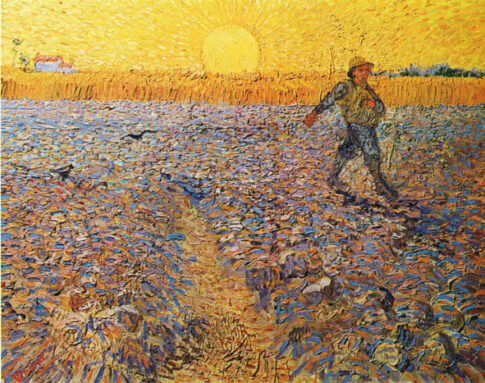

絵の具の種類による違い

混色の結果は、水彩・アクリル・油絵などの絵の具の種類によって変わります。

- 水彩:透明感があり、色を重ねることで自然なグラデーションが作れる。

- アクリル:発色が強く、混ぜすぎると色が濁りやすい。

- 油絵:混色しても色が濁りにくく、深みのある色合いが出しやすい。

「思い通りの色」を作るコツ

- まずは少量ずつ混ぜて試す。

- 影やハイライトには補色を活用する。

- 色のバランスを確認しながら段階的に調整する。

よくある混色の失敗と対策

色が濁ってしまう

原因

- 3色以上の色を混ぜてしまった。

- 補色を意識せずに無計画に混ぜた。

対策

- 混ぜる色を2色に抑える。

- 必要に応じて白や水で薄めてみる。

混ぜた色が思ったより暗くなった

原因

- 暗い色を多く入れすぎた。

- 白を加えずに色を調整しようとした。

対策

- 少しずつ明るい色を足してバランスを取る。

- 白や黄色を混ぜて明るさを調整する。

影の色が不自然になる

原因

- 黒をそのまま混ぜたため、色が沈んでしまった。

対策

- 補色(例:オレンジの影には青)を混ぜることで自然な影色を作る。

混色の応用技術

グラデーションを作る

- 徐々に色を変えていくことで、自然な変化を表現。

- 水彩では水を多めに使い、アクリルでは中間色をブレンド。

透明感を活かした混色

- 水彩では重ね塗りを活用し、徐々に色を重ねる。

- アクリルや油絵では透明メディウムを使うことで透明感を調整できる。

カラーパレットを作る

- よく使う色の組み合わせを記録しておくことで、再現しやすくなる。

- 事前に色を試しておくと、失敗が少なくなる。

まとめ

混色の基本を理解し、実践することで、より自由な色彩表現が可能になります。以下のポイントを押さえて、実際に試してみましょう。

- 色の三原色(赤・青・黄)を理解する

- 二色・三色混合の仕組みを覚える

- 補色を利用して深みのある色を作る

- 混ぜすぎに注意し、少しずつ色を加える

- 黒ではなく補色で影を作る

混色の知識を活かし、あなたの作品にオリジナルの美しい色を加えてみてください!