はじめに

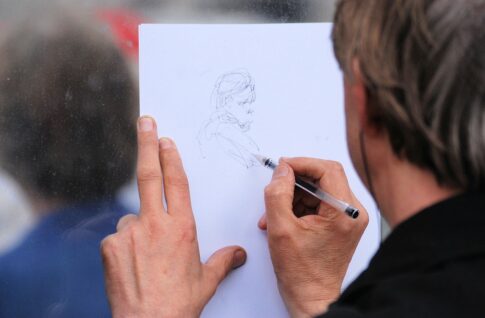

多くのアーティストにとって、音楽は創作活動の大切なパートナーです。絵を描くときに音楽を聴くことで、気分が高まり、集中力やインスピレーションが増すこともあります。しかし、音楽と創作の組み合わせにはメリットばかりでなく、注意しておくべき点も存在します。

本記事では、音楽を聴きながら絵を描く際の注意点を詳しく解説し、より良い創作環境を整えるためのヒントをご紹介します。プロ・アマ問わず、アートに携わる方々の参考になれば幸いです。

音楽の種類による影響を理解する

感情に作用する音楽の力

音楽は感情を強く動かす芸術の一つです。明るいテンポの曲は気分を高揚させ、落ち着いたメロディーは内省的なモードに誘います。音楽の種類によって筆致や色使いに変化が出ることはよくあります。

注意点

- 表現したいテーマに合わない音楽を聴くと、無意識に作品の方向性がズレることがある。

- 感情の起伏が大きすぎる楽曲(映画音楽や歌詞の強い曲)は集中力を乱す場合もある。

作業内容に応じて音楽を変える

ラフスケッチや構想段階ではテンポの速い曲で勢いをつけ、本描きでは集中力を要するため、クラシックやアンビエントミュージックが向いていることもあります。

おすすめ

- 構想段階: ローファイヒップホップ、インストゥルメンタルロックなど

- 着彩や仕上げ: クラシック、ジャズ、環境音楽などのBGM

音量と集中力の関係性

音量が大きすぎると逆効果に

心地よい音楽も、音量が大きすぎると脳が疲れてしまい、結果として集中力が持続しなくなります。特に長時間作業をする場合は注意が必要です。

対策

- 音量は周囲の環境音がかすかに聞こえる程度が理想。

- 定期的に音楽を止めて“無音の時間”を取り入れるとリフレッシュになる。

ヘッドホン・イヤホン使用時の注意点

耳の疲労と健康リスク

長時間の使用による耳の圧迫や音疲れは、聴力に影響を与える恐れがあります。また、密閉型ヘッドホンは外部の音が遮断され、時間感覚や周囲への注意力が鈍くなることも。

アドバイス

- 1時間に1度はイヤホンを外して耳を休める。

- スピーカーやオープンエア型ヘッドホンを使うのも効果的。

著作権と配信時の注意点

音楽と著作権の関係

YouTubeやInstagramなどで制作過程をライブ配信する際に音楽を流すと、著作権違反になる可能性があります。BGMを流すだけで動画が削除されることも。

対策

- ロイヤリティフリー音源を使用する(例:YouTube Audio Library、DOVA-SYNDROMEなど)。

- 配信プラットフォームの規約を事前に確認。

自作動画へのBGM挿入時の注意

作品完成後のメイキング映像などで音楽を挿入する場合も、著作権に抵触しない音源を選ぶ必要があります。商用利用OKのライセンスを確認しましょう。

音楽に依存しすぎない創作環境を意識する

音楽なしでも集中できる体制を整える

音楽を聴くことが習慣化しすぎると、逆に「音楽がないと描けない」状態に陥ってしまうことも。あえて無音の中で制作する日を設けると、新たな感覚に気づけることがあります。

提案

- 朝や夜の静かな時間に、環境音(自然音など)だけで描いてみる。

- 一度音楽を止めて、「音がない状態の集中力」を体験してみる。

ジャンルによる作品への影響を把握する

音楽と作品の世界観の関係

同じテーマでも、聴いている音楽によって表現が変わることがあります。たとえば、静かなピアノ曲を聴きながら描いた風景画と、EDMを聴きながら描いた風景画では雰囲気が異なります。

例

- バロック音楽→緻密で繊細な描写に向く

- テクノ・EDM→抽象表現や大胆な構図に影響を与える

- 民族音楽→異国情緒や色彩の多様性が生まれやすい

音楽を創作のインスピレーション源として活用する

曲からイメージを広げて描く

音楽の歌詞や旋律から物語や風景を想起し、それを絵に落とし込む手法もあります。「音を視覚化する」アートは、抽象画やコンセプチュアルアートに適したアプローチです。

アイデア

- 自分の好きな曲をテーマにして1枚の作品を描いてみる

- アルバム全体を聴いて、その世界観をキャンバスに表現する

まとめ

音楽は絵を描く際の心強い相棒であり、インスピレーションや集中力を高めてくれる存在です。しかし、選曲や音量、著作権への配慮など、いくつかの注意点を意識することで、より良い創作環境を整えることができます。

音楽をただ聴くだけでなく、意識的に選び、環境を調整することで、あなたのアートはさらに豊かな表現へと進化していくでしょう。