ワシリー・カンディンスキーの「インプレッションIII (コンサート)」

芸術表現において「具象(リアリズム)」と「抽象(アブストラクト)」は、しばしば対極的な存在として扱われます。

しかし、現代の多くのアーティストたちはこの二つの要素を絶妙に融合させ、新たな視覚的言語を創出しています。

本記事では、具象と抽象のバランスを取るための具体的な方法やヒントについて詳しく解説し、アーティストがより深みのある作品を生み出すための参考となる情報をお届けします。

具象と抽象の定義と違い

まずは、具象と抽象の基本的な違いを整理しましょう。

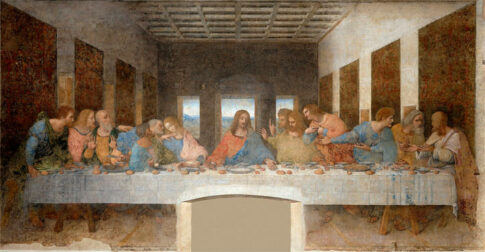

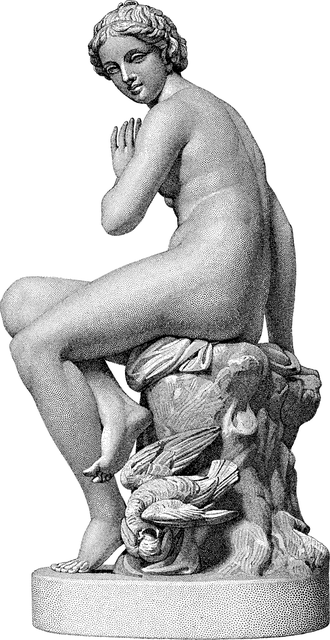

- 具象(リアリズム):目に見える現実世界を忠実に描写するスタイル。人物画、風景画、静物画などが代表的です。観る人にとって理解しやすく、感情移入もしやすいのが特徴です。

- 抽象(アブストラクト):形や色、線などを使って感情や概念を表現するスタイル。現実の再現ではなく、見る人の解釈によって意味が変化する自由な表現です。

なぜバランスが重要なのか

具象と抽象の両方を取り入れることで、アートに深みや多様性を与えることができます。

- 具象だけでは伝えきれない感情や意味を、抽象の要素で補うことができる。

- 抽象だけでは観る人との距離が生まれがちですが、具象の要素があることで共感や理解が促進されます。

- 視覚的に豊かな作品になるため、作品の魅力が増します。

このように、両者のバランスをうまく取ることで、鑑賞者にとっても、制作する側にとっても新たな表現の可能性が広がるのです。

バランスの取り方:基本のアプローチ

具象と抽象のバランスを取るには、いくつかのアプローチがあります。

3-1. 部分的具象・部分的抽象

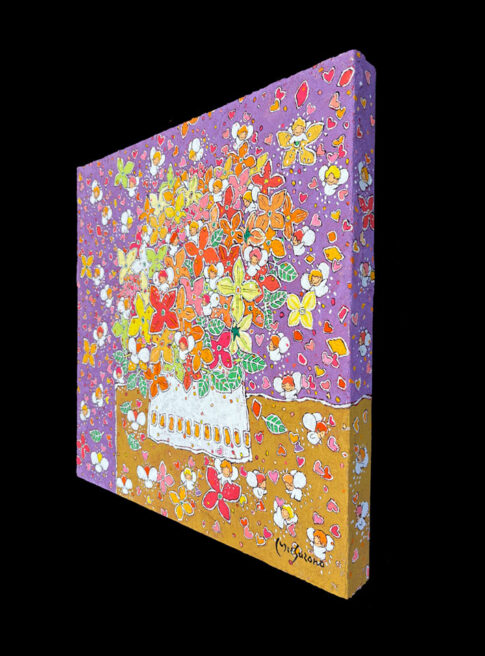

作品の一部に具象的な要素を残し、背景や空間に抽象的な表現を用いる方法です。たとえば、人物はリアルに描き、背景は色のリズムだけで構成するなど、視線のコントロールにも効果的です。

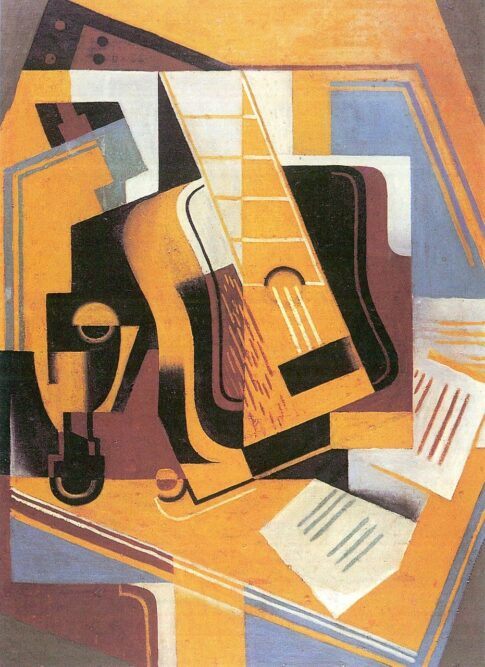

3-2. 抽象化された具象

対象を簡略化・変形させながらも元の形を留めたまま描く方法です。ピカソやモディリアーニのように、デフォルメや構造の再構築を通してバランスを保つ表現が該当します。

3-3. 感情の導入による抽象性

対象の外見だけでなく、そこから感じた「印象」「雰囲気」「記憶」といった抽象的な要素を色や構図に反映させる手法も有効です。

4. 実践的なテクニック

以下は、実際に制作する際に使える具体的なテクニックです。

コラージュとミクストメディア

異なる素材やモチーフを組み合わせることで、具象と抽象の融合が自然に表れます。紙や布、写真などを組み合わせてみましょう。

色の抽象化

具象的な形を残しながらも、現実には存在しない色を用いることで、抽象的な印象を与えられます。例:青い太陽、紫の空など。

スケッチと即興の併用

最初に具象的な構図をスケッチし、その上から抽象的な要素(筆の勢いや色の流れ)を重ねることで、対比と調和が生まれます。

有名作家の事例と分析

ピカソ:キュビズムの先駆者

ピカソは、具象から出発し、徐々に形を崩しながらも、観る人にとって意味がわかる「抽象的具象画」に到達しました。

ワシリー・カンディンスキー:音楽的な抽象性

彼は「内なる感情を視覚的に表現する」ことを追求し、抽象の中にもリズムや重力、空間感を持ち込んでいます。

日本の例:東山魁夷

写実的な風景画に見える作品でも、構成や色調に抽象的な要素を取り入れ、観る人の内面に訴える構図を巧みに取り入れています。

制作時の注意点とマインドセット

意図を明確にする

どの要素を具象にし、どの要素を抽象にするかをあらかじめ考えておくと、構成がぶれにくくなります。

観る人の解釈を受け入れる

具象と抽象を混在させると、観る人によって作品の見方が異なってきます。意図と解釈のズレを許容する柔軟性も大切です。

完璧主義を手放す

具象的な正確さを追求しすぎると、抽象の自由さが失われます。バランスとは「不完全な中の美」を楽しむことでもあります。

デジタルアートとバランスの新展開

近年では、デジタルツールを使った作品にも具象と抽象のバランスを探る動きが広がっています。

- フォトバッシュやAI生成画像を用いて、具象的な素材を抽象的に加工

- レイヤー効果やブラシの設定で、自由な筆致を試す

- NFTアートにおいて、シンボル的な具象表現を抽象アニメーションに組み込む

テクノロジーの進化により、バランスの取り方も多様化しています。

8. まとめ:自分なりのバランスを見つける

具象と抽象のバランスを取ることは、アート表現の奥行きを広げる強力な手段です。

しかし、唯一絶対の正解があるわけではありません。大切なのは、自分の感覚と向き合いながら「どのくらいの具象性・抽象性が心地よいのか」を探ることです。

作品に込めた想いやテーマに応じて、その都度バランスを調整し、自由に表現の幅を広げていきましょう。

見る人の心に残る作品は、時にその曖昧なバランスの中に生まれるものなのです。