絵画において「動き」は視線を引きつけ、感情に訴えかける大きな要素です。

特に現代アートやイラスト、デザインの分野では、画面全体にダイナミズムを生み出す構図が求められる場面が多くあります。

この記事では、初心者から中級者を対象に、「画面に動きを出す構図」の基本から応用テクニックまでを詳しく解説していきます。

なぜ「動きのある構図」が重要 なのか

静止した画面の中であっても、動きを感じさせる表現ができれば、観る人の興味を惹きつけることができます。

以下のような効果が期待できます

- 視線誘導によるストーリー性の強化

- 躍動感による感情の喚起

- 作品にリズム感を生み出す

- 静と動のコントラストで印象を強める

特に、SNSやオンラインギャラリーなど、数秒で注目を勝ち取る必要がある現代においては、構図に動きがあるだけで印象が大きく変わります。

ダイナミックな構図とは?

「ダイナミック」とは、単なる派手さではなく、エネルギーの流れや視線の動きが感じられる構図を指します。

以下のような特徴があります

- 斜め線や曲線が画面を分割する

- 中心をずらしてバランスを崩す

- 視線の流れをコントロールする配置

- 奥行きや遠近感の強調

これらの要素を取り入れることで、絵に生命力を与えることができます。

基本構図とその応用例

対角線構図

画面を対角線上に構成することで、視線の流れが自然に斜め方向に動き、スピード感や緊張感が生まれます。アクションシーンや動きのある風景、また抽象画でもよく使われます。

ポイント

- 主役となるモチーフを対角上に配置

- 対角の一方に余白や空間を設けることで躍動感を強調

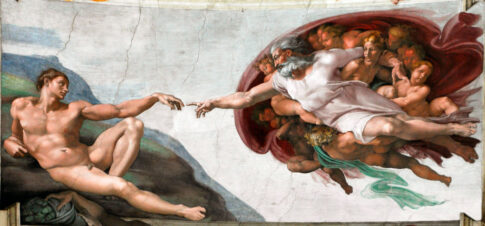

三角構図

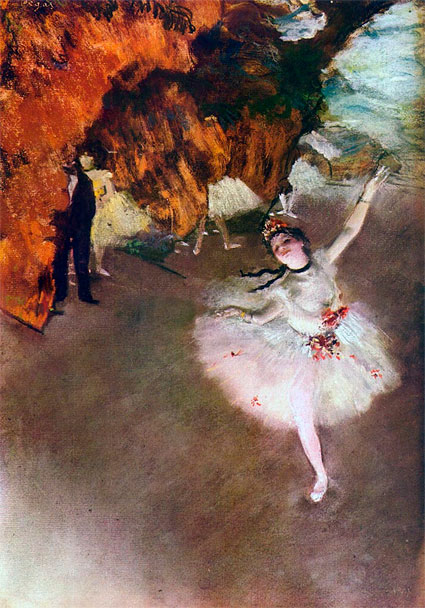

三角形を基本にモチーフを配置する構図。バランスが取りやすく、動きと安定感の両方を表現できます。特に、躍動する人物や群像構成に有効です。

応用例

- ピラミッド型(三角形の底辺を下に)→安定感と力強さ

- 逆三角型(三角形の頂点を下に)→不安定で緊張感のある構図

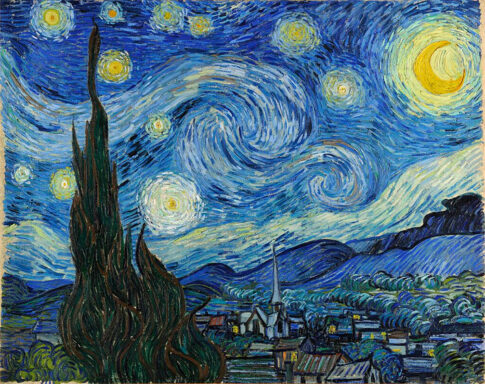

スパイラル構図

らせん状に視線を誘導する構図。動きが循環するため、視聴者の視線が画面を回遊するようになり、滞在時間が伸びます。中心に引き込むようなエネルギーの渦も表現できます。

分割構図(黄金比・三分割法)

画面を3×3で分割して、交差点やラインに主題を配置する手法。そこに斜線や流れるラインを加えることで、静的なバランスと動的な流れの両立が可能になります。

動きを生み出す視線誘導の工夫

構図に動きを出すには、見る人の「視線」を誘導する工夫が不可欠です。以下のテクニックを取り入れると効果的です。

ラインの活用

建物や道、風景の中のラインを意識的に描くことで、目線が画面内を流れます。特に斜めの線や曲線は流れを生み出します。

配色と明暗による誘導

コントラストの強い場所、鮮やかな色が使われている部分に視線が集中します。視線の始点と終点に色彩を配置することで、動きのラインをコントロールできます。

モチーフの視線や動作

人物や動物などが何かを「見ている」「向かっている」構図にすると、観る人の視線も自然にそこへ誘導されます。

構図に動きを加えるための演出技法

構図だけでなく、以下のような表現技法を合わせることで、よりダイナミックな印象を与えられます。

ブラシストロークの方向性

アクリル画や油彩では、筆の動きを活かして流れを表現できます。ストロークを一方向に統一するだけでなく、交差させたり回転させたりすると「渦」「風」「動き」を生み出せます。

モーションブラーやスピードライン

動きの速さを視覚的に伝えるテクニックです。特にデジタルアートやイラストでは効果的ですが、アナログ絵画でもぼかしや線の強弱で応用可能です。

フレームアウト構図

画面の外へはみ出すようにモチーフを配置すると、「次の瞬間」や「画面外の世界」を想像させ、動きを感じさせます。

ダイナミック構図の注意点とバランス

動きを出そうとしすぎて、画面全体がうるさくなったり、視点が散らばることがあります。

以下の点に注意しましょう:

- 主役がどこか分かるように強弱をつける

- 空間の「抜け」や余白を意識する

- 色彩と形のバランスを考慮してリズム感を出す

画面に「休む場所」と「動く場所」が両方あると、よりドラマチックになります。

ダイナミックな構図の参考になる作例

以下のような画家・ジャンルを参考にすると構図の学習に役立ちます:

- ジャクソン・ポロック(アクション・ペインティング)

- 葛飾北斎の『富嶽三十六景』(波や風の動きの構図)

- ロートレックやドガの舞台構図

- 現代のコミック・アニメーション構図(スピード感やカメラワーク)

美術館やウェブ上のパブリックドメイン画像を活用し、視線の流れやバランスを自分なりに分析してみましょう。

練習方法と日常でできるトレーニング

モチーフを複数配置して構図を試す

スケッチブックに3~5つのランダムなモチーフを描いて、それをどのように動きのある構図にまとめられるか練習してみましょう。

他人の作品をトレース・分解する

構図を分析し、「動きの要素はどこにあるか」「視線はどう流れているか」などを観察することで、応用力がつきます。

自撮り写真を構図の参考にする

スマートフォンでポーズをつけて撮影し、それをスケッチの構図の参考にするのも効果的です。特に人物画では動きを出す構図練習に最適です。

まとめ

ダイナミックな構図は、単に大胆に描くだけではなく、視線誘導・構図の原理・色と形の使い方を意識することで、より効果的に表現できます。

静止画でありながら躍動感を感じさせる表現は、作品の魅力を一段と引き上げてくれるでしょう。

動きのある構図をマスターすることで、あなたの作品により強い個性とメッセージ性が宿るはずです。

ぜひ本記事を参考に、日々の制作に取り入れてみてください。