オーギュスト・ルノワール「船遊びの人々の昼食」

はじめに

19世紀後半にフランスで誕生した印象派(Impressionism)は、近代絵画の流れを大きく変えた芸術運動です。

それまでのアカデミックな写実主義とは異なり、光と色彩の一瞬の印象を捉えようとした印象派の画家たちの挑戦は、多くの後世のアーティストたちに大きな影響を与えました。

この記事では、印象派絵画の特徴や代表的な表現技法について、解説していきます。

印象派絵画の主な特徴

1. 光と空気感の表現

印象派の絵画において最も重要な要素は、自然光の描写です。

室内ではなく屋外(エン・プレーヌ・エール、en plein air)で制作することが一般的となり、時間帯や天候による光の変化を繊細に捉えました。

光が物体に当たることによって生じる色の変化や、空気中の粒子による柔らかなぼかし効果が重視されています。

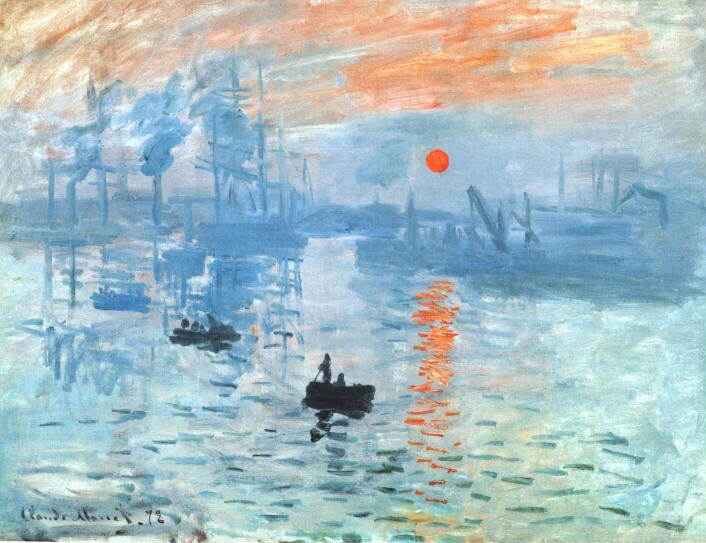

例:クロード・モネの《印象・日の出》では、霧の中にぼんやりと浮かぶ太陽の光が表現されています。

2. 一瞬の印象を重視

対象を詳細に描写するのではなく、その場の空気、光、動きといった一瞬の印象をキャンバスに留めることが目的でした。

そのため、細密なディテールよりも、ざっくりとした筆致や色彩表現が好まれました。

例:エドガー・ドガは、踊るバレリーナたちの瞬間的なポーズを素早く捉えています。

3. 色彩の革新

印象派の画家たちは、従来の暗い下地の上に描く技法(グリザイユ)をやめ、白いキャンバスに直接明るい色を重ねる手法を取りました。

また、影も単なる黒ではなく、紫や青、緑といった色彩豊かな影を描くことで、より自然な光の反射を表現しました。

4. 輪郭線を描かない

古典絵画では輪郭線で物体を区切る表現が主流でしたが、印象派では色と光の差異によって自然に形を浮かび上がらせる表現が取られました。

これにより、画面全体が柔らかく、揺らめくような印象を与えます。

印象派で用いられる代表的な表現技法

1. 素早い筆致(ブロークン・ブラッシュストローク)

印象派では、短く、素早い筆のタッチを重ねることで、対象物の光や色彩のきらめきを表現しました。

この技法を「ブロークン・ブラッシュストローク(broken brushstroke)」と呼びます。

筆跡を隠さず、むしろ生かすことで、生き生きとしたリズム感を生み出しています。

2. 点描に近い色彩分割(オプティカルミクシング)

筆致の中に異なる色を置き、観る者の目の中で色が混ざるようにする技法です。

純色同士を隣り合わせに配置し、遠くから見ると自然に混ざり合って見える効果を狙いました。

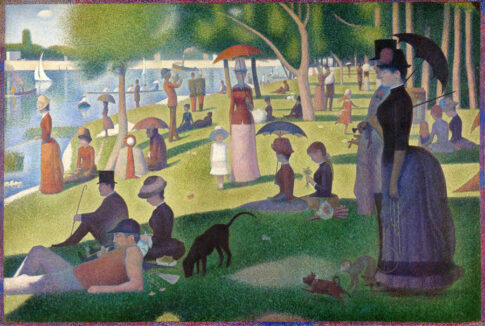

ポール・シニャックやジョルジュ・スーラによる「点描派(ポスト印象派)」ではこの技法がさらに発展しました。

3. 露出効果(白地の活用)

伝統的な油彩画では、暗い下地を塗った後に明るい色を乗せていきますが、印象派では白いキャンバスをそのまま生かす手法が取られました。

これにより、作品全体が明るく、透明感のある仕上がりとなります。

4. 即興性を重視した構図

綿密な下描きや完成された構図ではなく、その場の感覚を大切にした即興的な構図が多いのも特徴です。

トリミングされたような大胆な切り取りや、余白の活用も見られます。

印象派の代表的な画家と作品

| 画家名 | 主な作品 | 特徴 |

|---|---|---|

| クロード・モネ | 《印象・日の出》 | 光と色彩の揺らぎ |

| エドガー・ドガ | 《踊りの稽古》 | 動きの瞬間を捉えた構図 |

| ピエール=オーギュスト・ルノワール | 《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》 | 柔らかな色彩、人物描写 |

| カミーユ・ピサロ | 《モンマルトル大通り》 | 街並みと自然の融合 |

| ベルト・モリゾ | 《バルコニーにて》 | 女性の繊細な感情表現 |

印象派の発展と後世への影響

印象派は当初、伝統的な美術界から激しい批判を受けましたが、徐々に支持を得るようになりました。

やがて、印象派から派生したポスト印象派(後期印象派)が誕生し、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌらが独自のスタイルを確立しました。

また、現代の抽象表現主義やコンテンポラリーアートにも、印象派の「感覚を重視する精神」が受け継がれています。

抽象表現主義とは、1940年代後半から1950年代にアメリカで発展した芸術運動で、感情や内面の表現を重視する抽象的な絵画スタイルです。

主な特徴は以下の通りです:

- 感情や無意識の表現:アーティストの内面、感情、精神状態をキャンバスにぶつけるように描かれます。

- 抽象的な形と自由な構図:人物や風景などの具体的な形はほとんど描かれず、線や色の動きで表現されます。

- 大きなキャンバスと大胆な筆致:身体全体を使って描くようなダイナミックな制作スタイルが特徴的です。

- 即興性・自発性:計画された構図よりも、制作の過程そのものを重視します。

代表的な作家には、

- ジャクソン・ポロック(Jackson Pollock):絵の具を垂らして描く「ドリッピング技法」で有名

- マーク・ロスコ(Mark Rothko):深い色の塊を使って精神的な空間を作り出す作品が特徴

つまり、抽象表現主義は「形ではなく感情を描く絵画」であり、20世紀アメリカ美術を世界に広めた重要なムーブメントです。

コンテンポラリーアートとは、「現代アート」とも呼ばれ、主に第二次世界大戦以降(1945年以降)から現在に至るまでに制作された美術作品を指します。特徴は、以下の点です:

- 多様な表現方法:絵画や彫刻だけでなく、写真、映像、パフォーマンス、インスタレーションなど多岐にわたります。

- 社会的・政治的なテーマの探求:人種、ジェンダー、環境問題、戦争など現代社会の問題を扱う作品が多いです。

- 見る人の解釈を重視:はっきりとした「答え」がなく、観る人に問いかけたり、考えさせたりすることを目的とします。

- 概念やアイデアが重視される:美術的な技術だけでなく、「何を伝えたいか(コンセプト)」が重要視されます。

つまり、コンテンポラリーアートは「今の時代を反映した自由で多様な芸術」です。

印象派絵画を鑑賞する際のポイント

- 光の描写に注目して見る

- 筆致のリズムや色の重なりを感じ取る

- あえて離れて観賞して色の混ざりを楽しむ

- 一瞬の情景を五感で味わうように受け止める

印象派の絵画は、感覚を研ぎ澄ませることで、より深い感動を味わうことができます。

印象派とポスト印象派の比較表

印象派とポスト印象派は、美術史の中で密接なつながりを持ちながらも、それぞれに明確な違いがあります。以下の表で、その主な特徴を比較してみましょう。

| 項目 | 印象派(Impressionism) | ポスト印象派(Post-Impressionism) |

|---|---|---|

| 活動時期 | 1860年代後半〜1880年代 | 1880年代後半〜1900年代初頭 |

| 主な画家 | モネ、ドガ、ルノワール、ピサロ、モリゾなど | ゴッホ、セザンヌ、ゴーギャン、スーラ、ロートレックなど |

| 主題の特徴 | 都市生活、風景、日常の一瞬 | 内面的な世界観、構造、感情の表現 |

| 表現の目的 | 光と色彩の変化、一瞬の印象を描く | 構造、象徴、個人の視点の強調 |

| 技法 | 屋外制作、素早い筆致、色彩分割 | 点描、構築的構図、シンボリズム、厚塗りなど |

| 色彩 | 明るく自然な色調、視覚的混色 | より強い対比や象徴的な色使い |

| 輪郭 | 輪郭線を省略し、光の差で表現 | 輪郭を強調して造形を明確化 |

| 空間や構成の考え方 | 感覚的で即興的 | 構造的、計算された構成 |

| 絵画の位置づけ | 視覚の再現、印象の記録 | 心象の描写、芸術としての内面性重視 |

| 美術史上の影響 | モダンアートの出発点 | キュビズムや表現主義など、20世紀アートへの橋渡し的存在 |

補足:ポスト印象派の重要性とは?

ポスト印象派は、「印象」を超えた絵画の探求であり、より個人の精神や構造的美に迫ったスタイルです。セザンヌは自然を「円筒・球・円錐」で捉える構築的アプローチを用い、ゴッホは激しい筆致と色彩で感情を表現しました。

このようにして、ポスト印象派は次の芸術運動――キュビズム、フォーヴィスム、抽象表現主義などへの礎を築いたのです。

印象派とポスト印象派の特徴比較チャート

| 特徴 | 印象派(左) | ポスト印象派(右) |

|---|---|---|

| 年代 | 1860s–1880s | 1880s–1900s |

| 主な画家 | モネ、ルノワールなど | ゴッホ、セザンヌなど |

| 表現の目的 | 光の印象、現実の視覚的再現 | 心象表現、構造的な探求 |

| 技法 | 素早い筆致、戸外での制作 | 点描、厚塗り、構成的アプローチ |

| 色彩の傾向 | 淡く自然な色調 | 強い色彩コントラスト |

代表画家ごとのスタイル比較

| 光の表現 | 色彩の強さ | 筆致 | 感情表現 | 構造性 | |

|---|---|---|---|---|---|

| モネ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ |

| ルノワール | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ |

| ゴッホ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |

| セザンヌ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ |

| ゴーギャン | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ |

「◎=強い特徴、○=中程度、△=少ない」

まとめ

印象派絵画は、光と色彩の魔術によって、私たちに新しい「見え方」をもたらしました。

その技法や表現方法は、単なる「絵画技術」以上に、瞬間を感じる心を現代にも伝えています。

もしこれから印象派の作品に触れる機会があれば、ぜひ「その瞬間にしかない光」を感じ取ってみてください。

そこには、時代を越えた芸術の感動が、確かに宿っているはずです。