はじめに:異素材の融合がアートにもたらす新たな価値

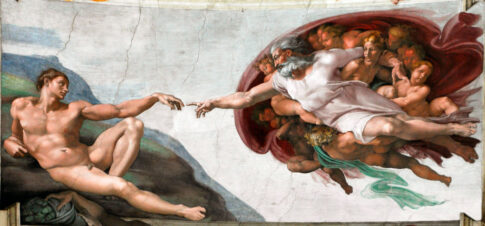

現代アートの世界では、キャンバスに描かれる絵画や彫刻といった伝統的な表現にとどまらず、異なる素材同士を組み合わせることで生まれる「異素材コラボレーション作品」が注目されています。

絵画と布、木と金属、紙とガラスなど、異なる性質を持つ素材が交差することで、視覚的にも触覚的にも豊かな表現が可能になります。

本記事では、異素材を活かしたアート作品の可能性や魅力、制作の際の注意点、そして著作権への配慮までを、初心者からプロまで幅広い層に向けて解説します。

異素材コラボレーションとは何か?

定義と背景

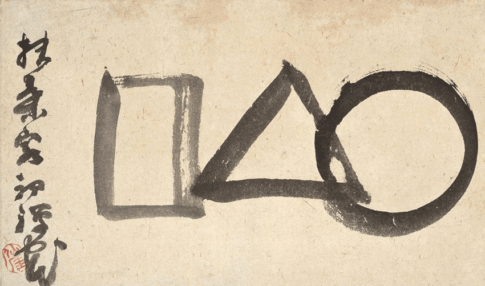

「異素材コラボ」とは、異なる種類の素材—たとえば紙と金属、木と布、絵の具とレジンなど—を組み合わせて1つのアート作品として完成させる表現方法です。

素材の物理的性質や視覚的印象の違いを利用することで、奥行きや対比、質感の多様性を生み出せるのが最大の魅力です。

こうした試みは、モダンアートやコンテンポラリーアートの流れの中で広まり、今ではファインアート、クラフト、インテリアアートなど幅広いジャンルで活用されています。

異素材が生み出す表現の広がり

視覚的なインパクト

異素材の組み合わせは、見る人に強い印象を与えます。

たとえば、ざらついた木材の上に透明な樹脂(レジン)が流れ込むことで、自然と人工の対比を視覚的に表現できます。

これにより、単素材の作品には出せないインパクトとメッセージ性が生まれます。

触覚の演出

異素材の魅力は、触れてみたくなる質感にもあります。

絵画に布や砂、金属の粉などを取り入れることで、作品を「見る」だけでなく「感じる」対象へと変化させることが可能です。

これは五感を刺激するアート体験として、特に近年重視される「没入感」や「インタラクティブ性」にも通じます。

物語性の演出

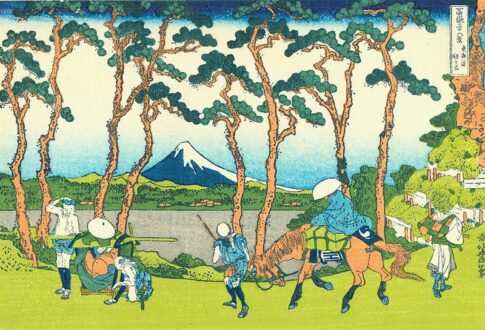

異なる素材には、それぞれ独自の歴史や文化背景があります。

それらを組み合わせることで、素材そのものが作品のメッセージ性や物語性を強化する役割を果たします。

たとえば、古布と新しいアクリル絵の具を組み合わせれば、「時間」や「記憶」といったテーマを表現することもできます。

異素材コラボの実践例

絵画×布

布地の上にアクリルやアクリルガッシュで描くことで、布の模様や織り目が下地となり、作品に奥行きが生まれます。

また、和紙やシルクをコラージュすることで日本的な美の表現も可能です。

木材×金属

木のぬくもりと金属の硬質な輝きのコントラストが、作品に力強さや静寂さといった対比的な印象を与えます。

インテリアアートや立体作品に多く使われる技法です。

樹脂(レジン)×自然素材

レジンの透明感を利用して、花や葉、小石など自然素材を封じ込めるアートも人気です。

時間の経過を閉じ込めるような表現は、幻想的で詩的な印象を与えます。

レジンとは?異素材アートに欠かせない透明素材

レジンの基本

レジン(resin)とは、日本語で「樹脂」と訳される素材で、硬化することで透明なプラスチックのような状態になる特性を持っています。主にアートやクラフト分野で使用されるのは「エポキシレジン」や「UVレジン」と呼ばれる種類で、液体の状態から時間経過や紫外線照射によって固まります。

主な種類

- エポキシレジン(2液混合タイプ)

主剤と硬化剤の2種類を混ぜて使用。硬化に時間がかかりますが、強度・透明度・耐久性が高いのが特徴です。大型の作品や厚みのある封入に向いています。 - UVレジン(1液タイプ)

紫外線(UVライトまたは太陽光)を当てることで硬化。手軽でスピーディに制作が可能で、初心者にも扱いやすい素材です。小物アートやジュエリー制作に多く使われます。

レジンを使うメリット

- 透明感と光沢感が作品に奥行きを与える

まるで水やガラスのような質感で、花・紙・布などを封入すれば時が止まったような美しさを演出できます。 - 封入(インクルージョン)による物語表現

押し花、小石、貝殻、写真などを中に閉じ込めて、“記憶”や“時間の断片”を作品化することが可能です。 - 多素材との高い相性

木、布、金属、紙、プラスチックなど、さまざまな素材と組み合わせて異素材コラボレーションに適した万能素材といえます。

使用時の注意点

- 気泡の混入を避けるためには、ゆっくり混ぜて温めたり、アルコールスプレーで除去する工夫が必要です。

- 換気が必須:レジン液には揮発性のある成分が含まれるため、作業中は必ず換気を行い、必要に応じてマスクと手袋を着用しましょう。

- 黄変(変色)対策:経年劣化で黄色く変色することがあるため、UVカット効果のあるレジンや仕上げ用スプレーを使用するのが理想的です。

紙×ミクストメディア

新聞紙、古書、地図などの紙媒体と、インクや水彩、鉛筆を組み合わせることで、日常と非日常、過去と現在をテーマにした深い表現が可能になります。

制作における注意点

素材の相性

異素材同士は、必ずしも相性が良いとは限りません。

吸湿性、膨張率、接着力、劣化のスピードなどを考慮し、事前にテストを行うことが重要です。

特に接着剤や固定材の選定は、作品の耐久性に直結します。

展示や保管の工夫

異素材作品は、気温・湿度・光の影響を受けやすいため、展示場所の選定や保管方法にも配慮が必要です。

紫外線に弱い素材にはUVカットガラスを使用するなど、長期的視点でのメンテナンスも考慮しましょう。

取り扱いの明示

オンライン販売や展示会で異素材作品を出品する場合は、どんな素材を使っているのか明記することが信頼性を高めます。

素材の性質や扱い方を購入者に説明することで、安心して作品を手に取ってもらえるようになります。

著作権と素材使用の注意点

フリー素材の使用とライセンス

異素材作品の中には、既成の紙片、印刷物、写真、パターンなどを取り入れるケースもあります。

この場合、著作権の有無を事前に確認し、「商用利用可」「クレジット不要」といったライセンス条件を守ることが大前提です。

自然素材と倫理的配慮

植物や動物の素材を使用する場合、それが絶滅危惧種でないか、生態系に影響を与えていないかといった倫理的配慮も必要です。

持続可能な制作を心がけることが、現代のアートシーンでは重要視されています。

異素材コラボの可能性と今後の展望

デジタル×アナログの融合

近年では、デジタル印刷とアナログ技法を組み合わせた異素材作品も登場しています。

たとえば、デジタルで作成したパターンを布や木に転写し、さらに手描きで加筆するなど、技術の進化が創造の幅を広げています。

NFTアートとの関連性

デジタル化された異素材作品をNFTとして登録・販売する試みも始まっています。

デジタル上で完結するNFTアートに、現実素材の記録や立体感を加えることで、ユニークな価値を持たせることができます。

アートとインテリアの橋渡し

異素材の魅力は、インテリアとしての親和性にも現れます。視覚・触覚の豊かさが、空間演出において大きな役割を果たし、アートと生活の距離を縮めてくれます。

インテリアコーディネーターや建築家とのコラボレーションにもつながるでしょう。

まとめ

異素材を組み合わせたアート作品は、単なる表現技法の一つにとどまらず、素材の個性を活かして物語性や立体感、触覚的な美しさを伝える重要な手法です。

技術的な知識と創造力、そして倫理的配慮を持って取り組むことで、作品はより深みと広がりを持つものになります。

アーティストとしての表現の幅を広げるだけでなく、観る人との新たな対話のきっかけにもなる異素材コラボレーション。

あなたの次の作品に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。