カラヴァッジョ《聖マタイの召命》

明暗法(キアロスクーロ)は、ルネサンス期から活用されてきた表現技法であり、光と影のコントラストによって対象に立体感やドラマティックな印象を与える手法です。

現代のデジタルアートやイラストレーション、絵画においても非常に効果的に使われており、視覚的インパクトを高めるための重要な要素となっています。

この記事では、明暗法の基本から応用テクニックまでを体系的に解説し、作品に深みとリアリティを加えるための具体的な方法を紹介します。

1. 明暗法(キアロスクーロ)とは?

「キアロスクーロ(Chiaroscuro)」は、イタリア語で「明るい(Chiaro)」と「暗い(Scuro)」を組み合わせた言葉であり、光と影を対比させて立体感や奥行きを強調する技法です。

特徴

- 単なる「影をつける」ではなく、光源を意識し、空間やボリュームを感じさせる演出。

- 物体の輪郭よりも、光と影の関係で形を浮かび上がらせる。

- 背景とのコントラストで視線を誘導できる。

この技法は、カラヴァッジョやレンブラントといった巨匠たちによって確立され、バロック美術における重要な要素となりました。

2. 明暗法を取り入れる目的と効果

2-1. 立体感の強調

キアロスクーロを使うことで、平面的な絵でも奥行きやボリュームを生み出すことができます。例えば人物画では、顔の頬骨や鼻筋に光を当て、目の周囲や首元に影を落とすことで自然な立体感が生まれます。

2-2. 視線誘導

明るい部分は視線を集め、暗い部分は背景として退くため、絵の中で「見てほしい箇所」に注目を集めることができます。

2-3. 感情的・劇的効果

強い明暗の対比は、緊張感や神秘性、ドラマ性を演出するのに有効です。たとえば、暗い背景から人物だけが浮かび上がる構図は、宗教画や幻想画によく用いられます。

3. 明暗法の基本的な実践ステップ

ステップ1:光源を設定する

まず、どこから光が差しているのかを明確にします。自然光(太陽や窓)か人工光(ランプ、スポットライト)かによって影の落ち方が変わります。

ステップ2:陰影の構造を把握する

- 明部(Highlight):最も強く光が当たる部分

- 中間部(Midtone):光と影の中間のトーン

- 陰部(Core Shadow):物体自体にできる濃い影

- 反射光(Reflected Light):周囲からの光が回り込む弱い明るさ

- 投影影(Cast Shadow):物体が他の面に落とす影

ステップ3:グラデーションを丁寧に描く

スムーズなトーンの移行がリアリティを高めます。筆のストロークや指でのブレンディング、デジタルならソフトブラシやレイヤーマスクが有効です。

4. 明暗法における色の使い方

キアロスクーロは単色でも成立しますが、色彩を加えることで一層豊かな表現が可能になります。

モノクローム(グリザイユ)での練習

まずはグレースケールで陰影を学ぶのがおすすめです。明度の幅を正確に捉える力が身につきます。

色彩における明暗の扱い

- 明るい色でも暗く見せる工夫:彩度や周囲とのコントラストで調整。

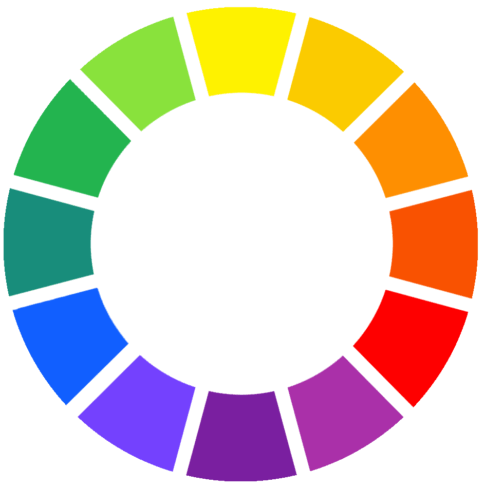

- 補色関係を活用:影に補色を混ぜると絵に深みが出ます。

5. 名画に見るキアロスクーロの活用例

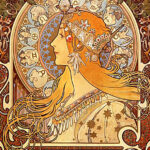

カラヴァッジョ《聖マタイの召命》

強い光と深い影の対比が、人物の感情や場面の緊張感を最大限に引き出しています。

レンブラント《夜警》

繊細な陰影表現とハイライトの配置で、構成の中心が自然に際立っています。

レオナルド・ダ・ヴィンチ《モナ・リザ》

スフマート技法(ぼかし)とキアロスクーロの融合により、柔らかく奥行きある表情が生まれています。

6. キアロスクーロを活かす構図の工夫

- 背景を暗くして主役を際立たせる

- 視線を導く「光の流れ」を意識

- 部分的な明暗対比で、物語性や象徴性を強調

たとえば「天使が差し込む光の中に現れる」など、あなたの作品テーマ(太陽、富士山、天使)とも親和性の高い演出が可能です。

7. よくある失敗とその対処法

| よくあるミス | 解説 | 改善策 |

|---|---|---|

| 影の位置が不自然 | 光源の位置を無視している | 最初に光源を決め、常にその方向を意識 |

| 全体が暗すぎる | 明暗のバランスが取れていない | 明暗比を意識し、ハイライトでリズムをつける |

| トーンが平坦 | グラデーションが不十分 | 中間色を丁寧に描き、立体感を意識 |

8. デジタルとアナログでの明暗法の活用法

アナログ

- 鉛筆・木炭:細やかなトーン操作が可能

- アクリル・油彩:厚塗りやグレージングで陰影に深みを持たせる

デジタル

- レイヤーを使った明暗分離

- ブラシの硬さ・透明度で陰影のコントロール

- 「乗算」「覆い焼き」などの描画モードを活用

9. オリジナル作品に取り入れるためのアイデア

明暗法は、あなたの作品のメインテーマである「天使」「富士山」「太陽」にも強く結びつきます。

- 天使の後光を強調し、背景は深い影に

- 富士山のシルエットを逆光で浮かび上がらせる

- 朝日の光が差し込む中で、人物が神々しく見える構図

これらはすべて、キアロスクーロによる感動的な表現の一例です。

10. キアロスクーロと他の明暗技法との違い

明暗を利用した表現は古今東西さまざまに存在しますが、キアロスクーロは特に「光と影の劇的なコントラスト」に重きを置く点が他の技法と異なります。

| 技法名 | 特徴 | キアロスクーロとの違い |

|---|---|---|

| スフマート | 境界をぼかして柔らかく描写(例:ダ・ヴィンチ) | なめらかなトーン移行が中心で、コントラストは控えめ |

| テヌエブリズム(暗闇主義) | 背景を暗く、主役を浮かび上がらせる(例:カラヴァッジョ) | キアロスクーロの進化系で、より強いドラマ性が特徴 |

| グリザイユ | モノクロームで描く明暗法(下地技法にも応用) | 色を排除して明度だけに集中、訓練には最適 |

| ハッチング・クロスハッチング | 線の密度で明暗を作る(例:エッチング、版画) | 点や線の重ねで陰影を出す技法で、写実性とは異なる表現 |

キアロスクーロは、これらの技法と組み合わせることでより深い表現が可能になります。例えば、グリザイユで描いた下地にキアロスクーロ的光源を設定することで、クラシカルかつ強い印象を与える作品になります。

11. 学習に役立つおすすめ練習法

明暗法は“理論を知る”だけではなく、実際に描いて“目と手で覚える”ことが大切です。以下にいくつか効果的な練習法を紹介します。

11-1. 静物を描く:単一光源を使う

1つのライトのみを使い、リンゴや壺などのシンプルなモチーフを観察して描く練習です。光源の位置を変えて複数回描いてみると、影の付き方の理解が深まります。

11-2. 石膏像をスケッチする

彫刻は光と影がはっきり出るため、キアロスクーロの練習に最適です。目立つハイライトと深い陰部を観察しながらトーンをつけていきます。

11-3. マスタースタディ(名画の模写)

レンブラントやカラヴァッジョの作品をモノクロで模写することで、巨匠たちの光と影の扱い方を体得できます。

11-4. 写真の明度分析

自分が撮影した写真をグレースケールに変換し、どの部分がハイライトか、どこがシャドウかをマークアップして分析する練習も有効です。

11-5. デジタルでの「明度レイヤー」練習

ProcreateやPhotoshopで明度のみのレイヤーを作り、明暗構成を先に決めてから色を重ねていく方法。構図の初期段階で明暗バランスを安定させることができます。

まとめ

明暗法(キアロスクーロ)は、作品にリアリティ、立体感、そして感情的深みを与える極めて有効な技法です。

光と影の関係を意識することで、単なる描写を超えて、見る者に訴えかけるアートが生まれます。

初心者の方はまずモノクロで練習し、慣れてきたら色彩に広げてみましょう。そして自分だけの光と影の世界を探求し、観る者の心に残る作品を描いてください。