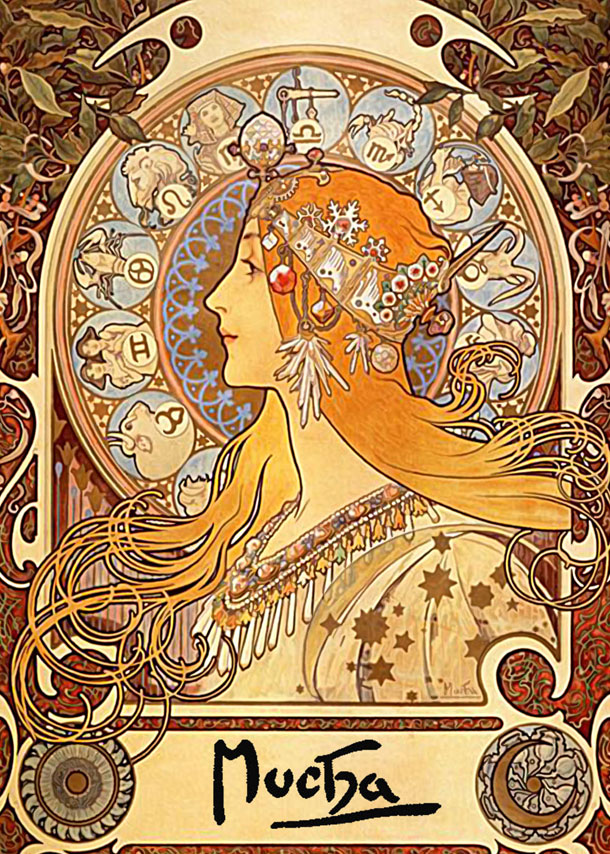

アルフォンス・ミュシャ「黄道十二宮」

はじめに:アール・ヌーヴォーとは何か?

アール・ヌーヴォー(Art Nouveau)は19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に広がった芸術運動で、装飾美術、建築、ポスターアート、絵画、ファッションなどあらゆる分野に影響を与えました。

最大の特徴は「自然の曲線美」と「植物や女性をモチーフにした有機的構図」です。

この記事では、アール・ヌーヴォー風の作品を描くための「線」と「構図」の基本的な考え方や、実践的な描き方のコツを詳しく解説します。

1. アール・ヌーヴォーの特徴を理解する

有機的な曲線

アール・ヌーヴォーの最大の魅力は、装飾的かつ優美な「曲線」です。

自然界の流れや植物のつる、髪の毛のうねり、水の流れのような動きを線として取り込むことで、柔らかく詩的な雰囲気を生み出します。

シンメトリーとリズム

一見自由に見える構図でも、シンメトリー(左右対称)やリズム(繰り返し模様)を意識した構成が多く見られます。視覚的な安定感を持たせるのがポイントです。

装飾性と象徴性

アール・ヌーヴォーでは、背景やフレームも作品の一部とされ、装飾性を持った枠や文様が特徴的です。しばしば女性像、花、昆虫などが象徴的に描かれます。

2. 線の描き方のコツ

流れるような曲線を意識する

アール・ヌーヴォーにおける線は、輪郭線としてだけでなく「リズム」と「動き」を表現する重要な要素です。

- 肘や肩から描く:細かい手首の動きだけでなく、大きな関節から描くことで自然な流れが生まれます。

- 植物や髪の毛を参考に:特に“藤のつる”や“波打つ水”のような線を模写すると感覚が養われます。

- 交差は極力避ける:アール・ヌーヴォーでは線がスムーズに流れることを重視し、複雑な交差を避ける傾向があります。

線の太さに抑揚をつける

線の強弱をつけることで、奥行きや立体感、装飾性が増します。

ペン先の角度や筆圧、デジタルなら筆圧感知機能を活用し、線が「生きているように」感じられるようにしましょう。

3. 構図の取り方のコツ

フレーム構成を意識する

アール・ヌーヴォー作品では、絵の「外枠」も積極的にデザインに取り入れられます。

自然物(花、葉、蔓)を用いた装飾的なフレームは、作品の一体感を高めます。

- 丸枠・楕円枠を活用すると柔らかく優美な雰囲気に

- 左右対称の飾りをフレームに配置することで安定感を演出

中央構図+周囲装飾

モチーフ(人物や花など)を中心に据え、その周囲を装飾的な線や模様で囲む手法がよく用いられます。

このとき重要なのは、背景とモチーフが競合しないように“線の密度”や“色調”を調整することです。

「S字構図」で優雅さを演出

人物のポーズや髪の流れ、ドレープの動きをS字にすることで、曲線の美しさが際立ち、柔らかく流れるような印象になります。

これは「セラフィン曲線」や「ウィップラッシュカーブ」とも呼ばれ、アール・ヌーヴォーを象徴する構図です。

4. よく使われるモチーフと描き方

花や植物

アール・ヌーヴォーでは「アイリス」「ユリ」「ケシ」「藤」「蔦」などが好まれます。

写実的というよりも、デザイン化・記号化された花が多く、パターンや装飾の一部として使われます。

- 花びらや葉のラインを強調する

- スタイライズされた曲線で描く

女性像

ミュシャをはじめ、多くのアール・ヌーヴォー作品で「女性」は中心的なテーマです。

特徴としては以下の通りです:

- 長く流れる髪

- 柔らかなポーズ(S字、曲線を意識)

- 視線を外すことで神秘性を演出

- 背景との一体感を持たせる

昆虫・鳥・空想的生物

蝶やトンボ、孔雀、空想的な妖精などもアール・ヌーヴォー作品で頻出します。

羽の模様や体のラインを活かした装飾性が高く、構図にリズムを加えるのに有効です。

5. 実践ポイントと練習法

練習法1:模写から始める

アルフォンス・ミュシャ(Alphonse Mucha)などの代表作を模写することで、線の流れや構図の構造が体感的に理解できます。

- まずは線の模写だけを行う

- 次に構図の模写へとステップアップ

練習法2:植物スケッチからの応用

実際の植物をスケッチし、そこからアール・ヌーヴォー風にアレンジする練習も効果的です。写実からデザイン化へ落とし込むプロセスを学べます。

練習法3:色の装飾性を加える

アール・ヌーヴォーでは色彩も重要な要素です。中間色やパステル調を中心に、金色や薄紫、エメラルドグリーンなどを使い、装飾性を高めましょう。

6. デジタルとアナログでの違いと活用

デジタルで描く際のポイント

- ベクター線画を活用すると、滑らかな曲線が描きやすい

- レイヤー構成で背景・モチーフ・装飾を分けて描くと整理しやすい

- ブラシにこだわる(線に抑揚がつけられるブラシが理想)

アナログで描く際のポイント

- つけペンや丸ペンを使うと線に独特の抑揚が出せる

- 色づけは透明水彩やカラーインクが好相性

- スケッチブックやケント紙など滑らかな紙を使用するとよい

7. 注意すべき著作権と表現の自由

アール・ヌーヴォーはすでにパブリックドメインとなっている作品も多いですが、現代アーティストによる「アール・ヌーヴォー風作品」は著作権の対象となります。

- 有名作品の模写をそのまま公開・販売しない

- 自分のオリジナル構図やモチーフでアレンジを加える

- 参考にする際は作者名と出典を明記することが重要

8. アール・ヌーヴォー風アートに活かせる色彩設計

アール・ヌーヴォーの美しさは、線や構図だけでなく「色彩の選び方」にも表れています。特に、自然の色合いや中間色の組み合わせが重視され、全体の調和と優雅さが演出されます。

柔らかいパレットを選ぶ

アール・ヌーヴォーでは、次のような色が好まれます。

- パステル調(淡いピンク、薄紫、水色)

- 植物的な色(オリーブグリーン、セージ、モスグリーン)

- 金・ブロンズ・アイボリーなどの高級感あるアクセント色

強すぎるビビッドカラーは抑え、繊細で優しい色合いを意識すると良いでしょう。

装飾と背景の色のバランス

人物や主題を引き立てるためには、背景の色と装飾の色にも気を配る必要があります。

- モチーフの色と背景のコントラストを強くしすぎない

- 同系色でまとめて「トーン・オン・トーン」の美しさを活かす

- ゴールドやシルバーをアクセントに使うと上品な印象に

特に金色は、フレームや髪飾り、アクセサリー部分に用いることで作品に気品と輝きをもたらします。

9. 参考にすべき代表的なアーティストと作品

アール・ヌーヴォーを学ぶ上で、模写やインスピレーション源として参考になる代表的アーティストを紹介します。

アルフォンス・ミュシャ(Alphonse Mucha)

アール・ヌーヴォーの代名詞ともいえるチェコ出身の画家・デザイナー。特に女性像と花の組み合わせが美しく、線と構図の教科書とも言えます。

- 代表作:「黄道十二宮」「ビザンティン様式の頭部」「椿姫」

「椿姫」

オーブリー・ビアズリー(Aubrey Beardsley)

イギリス出身のイラストレーター。白黒で描かれる鋭い線と大胆な構図が特徴で、ややダークなアール・ヌーヴォーとも言える作品群。

- 代表作:「サロメ」「アーサー王の死」

グスタフ・クリムト(Gustav Klimt)

金箔を使った装飾的な絵画で有名なオーストリアの画家。アール・ヌーヴォーと象徴主義が融合した独自の作風が魅力。

- 代表作:「接吻」「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像」

「接吻」

これらの作家の作品を観察・模写することで、線の流れや装飾性、構図の組み立て方の理解が一層深まります。

10. 現代の創作におけるアール・ヌーヴォーの応用アイデア

アール・ヌーヴォーのエッセンスを現代アートやデザインに活かすためのアイデアも紹介します。

SNS用イラストやヘッダーに応用

優美なフレームや花のモチーフを使ったアール・ヌーヴォー風のアイコン・バナー・プロフィール画像は、見る人に印象的な印象を与えられます。

商品パッケージやラベルデザインに活用

コスメや紅茶、香水など、女性的で高級感のある商品デザインにアール・ヌーヴォーは非常に相性が良く、世界観を演出できます。

絵本・ポスター・装丁アートへの展開

物語性を持たせたいアートにおいて、アール・ヌーヴォーの流れるような構図やフレームを活かすことで、幻想的で詩的な印象を与えることができます。

まとめ:アール・ヌーヴォーの優美な世界を、あなたの作品に

アール・ヌーヴォーの美しさは、単に過去の装飾様式ではなく、現代のアートやデザインにおいても新たな魅力を放ち続けています。その魅力の核心は、「自然との調和」と「有機的な線の流れ」、そして「詩的で象徴的な構図」にあります。

本記事で解説したポイントの振り返り

- 線は生命力と動きを伝える重要な表現手段。S字の曲線やウィップラッシュカーブを意識することで、絵全体に優雅なリズムを与えることができます。

- 構図では中央配置やシンメトリー、装飾的なフレーム使いがアール・ヌーヴォーらしさを生み出します。

- 色彩設計は、柔らかく自然なトーンを基調としながら、金やアイボリーで上品な装飾性を加えるのが効果的です。

- モチーフ選びにおいては、花や女性、昆虫といった自然・象徴的な存在を主題に取り入れ、デザイン化された表現で統一感を持たせると完成度が高まります。

- 参考アーティストの研究や模写も非常に重要です。特にアルフォンス・ミュシャやグスタフ・クリムトは、線と構図の教科書として最適です。

アール・ヌーヴォーは、あなたの作品に「詩情」と「装飾美」を与えてくれるスタイルです。

ぜひ、あなた自身の感性と結びつけながら、この芸術様式を現代的に再解釈してみてください。

優雅に流れる線の中に、あなた自身の物語がきっと宿ることでしょう。