はじめに:自然は創造の源泉

アートや創作活動において、インスピレーションの源は無限に存在しますが、その中でも最も原始的で根源的なものが「自然」です。

風の音、木々の揺れ、季節の移ろい──これらは、私たちの五感を刺激し、内面から湧き出る表現欲を呼び起こします。

この記事では、自然散策を通じてインスピレーションを得るための具体的な方法と、創作活動への応用について詳しく解説します。

1. なぜ自然はインスピレーションの源なのか?

1-1. 五感を活性化させる刺激がある

自然には、人工物にはない「未加工の感覚」が存在します。

鳥のさえずり、葉擦れの音、土の匂いなど、五感をフル活用する体験は、感性を研ぎ澄まし、創作意欲を高めてくれます。

1-2. 心を静めて直感を高める

自然に身を置くことで、都会の喧騒から離れ、心のノイズが減っていきます。

その静けさの中でこそ、深いアイデアや潜在的なイメージが浮かびやすくなります。

1-3. 視覚的な美しさと構造

木の枝の分岐、花の色彩、岩肌の模様、空と雲のグラデーションなど、自然界にはアートの原型ともいえる構造と美しさが内包されています。

2. 自然散策でインスピレーションを得る具体的な方法

2-1. スケッチブックとペンを持って出かける

自然散策には必ずスケッチブックやメモ帳を携帯しましょう。気になった風景、印象的な形、感じたことをすぐに記録することで、後からの創作に役立ちます。

ポイント:

- 線や影、質感を簡単にメモ

- カラーメモもできればベスト

- 言葉や短歌のようなフレーズも記録しておく

2-2. 写真でモチーフを収集する

スマートフォンやデジカメで気になる自然の情景を撮影しておくと、後日作品の素材として使用できます。

特に光と影のコントラスト、色の階調などは写真で残すと非常に参考になります。

撮影のヒント:

- 朝焼けや夕暮れなど「魔法の時間帯」に撮る

- 近接(マクロ)と遠景の両方を意識

- 同じ被写体を時間帯や天候を変えて記録

2-3. 歩く速度をゆっくりにする

インスピレーションを得るには「観察」が欠かせません。

あえてゆっくり歩くことで、普段気づかない小さな植物や昆虫、風の変化に目が向きます。

2-4. テーマを決めて散策する

「緑色の濃淡」「空と木の境界」「水面のゆらぎ」など、テーマをひとつ決めて観察することで、感性が深く研ぎ澄まされ、視点が明確になります。

3. 自然散策のあとに行いたい創作アプローチ

3-1. 感じたことを文章にしてみる

散策後は、感じたことや気づいた点を言葉にしてみましょう。

文章化することで感情や記憶が明確になり、作品テーマの軸をつくることができます。

3-2. モチーフを再構成するスケッチ

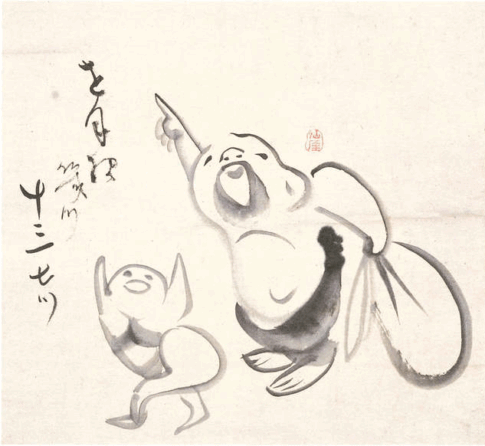

そのまま自然の形を再現するのではなく、抽象化・デフォルメ・構成要素の再編集を行い、自分らしい視点に変換してスケッチしましょう。

3-3. 色の再現と色彩実験

拾ってきた葉っぱや花びら、写真で記録した空の色などを再現することで、自然由来の色調バリエーションを手に入れることができます。

4. 季節ごとのインスピレーションの違い

春:生命の始まりと柔らかな色彩

新芽や花が咲き、やわらかい色味が多い春は、再生・希望・純粋さといったテーマに向いています。

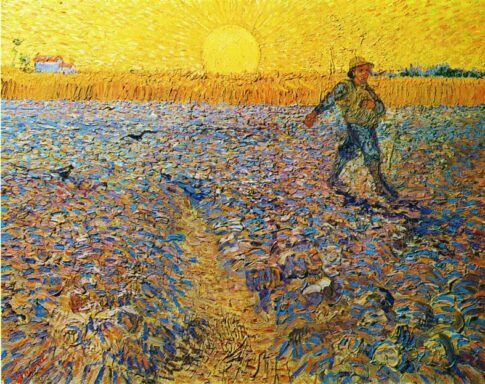

夏:力強さと活気のある構図

葉が茂り、空も太陽も力強くなる季節。大胆な色彩や広がりのある構図が生まれやすいです。

秋:深まりと哀愁

紅葉や落ち葉のグラデーションが美しい季節。静けさや内省的なテーマにインスピレーションを得やすくなります。

冬:静寂とミニマルな美

雪や霜、枯木などモノトーンの世界は、余白を活かした作品やミニマリズムとの相性が抜群です。

5. 自然散策を継続するための工夫

- 定期的に行く日を決める:習慣化することで、より深い観察が可能に。

- お気に入りの場所を複数つくる:森・海・公園など、場所を変えると新鮮な刺激が得られる。

- 誰かと一緒に行ってシェアする:感性の違いを知ることで、自分の視点の強みが浮かび上がる。

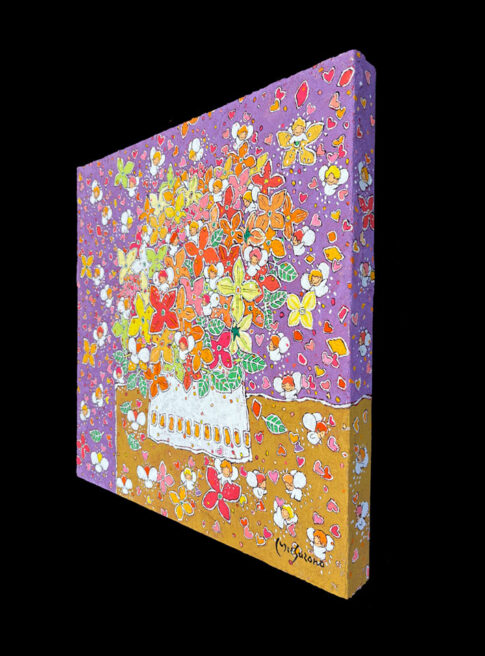

6. 自然インスピレーションを活かした作品の事例

例1:葉脈の構造を活かした抽象画

ミクロ視点での自然美を抽象表現に取り入れる。

例2:空と山のグラデーションを再現した風景画

時間ごとの変化をレイヤーで表現し、空間の流れを可視化。

例3:四季の色をモチーフにした連作シリーズ

春・夏・秋・冬をそれぞれの色とモチーフで描いた連作は、展覧会やSNS投稿でも強い印象を与えます。

7. 注意すべき点(著作権・マナーなど)

- 他人の私有地には立ち入らない

- 採取物(落ち葉・花など)の扱いに注意

- 自然保護区域では規則を厳守

- 他人の写真や構図を無断で使わない(参考にとどめる)

8. 自然散策と創作の結びつけ方:具体的アプローチ

8-1. 感情と自然のリンクを意識する

自然をただ「見て描く」のではなく、自分の内面との関係性を意識することで、作品に深みが加わります。

例えば、「静かな湖面=内省的な気持ち」「風が吹き抜ける草原=自由への憧れ」など、自分の感情と自然の情景を結びつけて表現の核としましょう。

活用例:

- 湖畔の散策後、静謐(せいひつ)な雰囲気をモノトーンで描写

- 嵐の後の空を見て、不安や葛藤をテーマにした作品を制作

8-2. 自然音を作品のリズムに取り入れる

鳥の鳴き声、風のうなり、木々のざわめきなどの「音」を抽象的に作品に取り入れる方法もあります。

音楽的なリズムやパターンとして表現することで、視覚だけでなく聴覚的な印象を与える作品が生まれます。

表現のヒント:

- 繰り返しのパターンを使って「さえずり」のようなリズムを表現

- 音の強弱を筆致や色の濃淡で再現

8-3. 散策ルートを物語として再構成する

自然散策を「一つの旅」や「物語」として捉えることで、作品の構成がよりドラマチックになります。

道の始まりから終わりまでに出会った風景を時系列で構成したり、心の変化とリンクさせたりすることで、観る人にも物語を感じさせる作品ができます。

ストーリー構成の例:

- 朝の森の静寂(序章)

- 日差しが差し込み、命が動き出す(展開)

- 風と共に視界が開ける(クライマックス)

- 日が傾き、再び静寂が訪れる(余韻)

9. 自然とアートの対話を深める:おすすめの実践習慣

9-1. ナチュラルカラーパレットを作成する

自然の中にある色彩を参考に、自分だけの「自然色パレット」を作ってみましょう。

葉の緑にも何十種類ものトーンがあるように、自然は多彩です。

散策中に見つけた色を手元のスケッチブックに描き写すだけでも、貴重なカラーデータになります。

おすすめの色分け方法:

- 空:時間帯別(朝焼け、昼空、夕焼け、夜空)

- 葉:季節別(新緑、盛夏、紅葉、枯葉)

- 花:花弁・花芯・茎の色を分けて記録

9-2. インスピレーションジャーナルを作る

散策から帰宅した後、その日の出来事や感じたこと、印象的だった景色などを1ページにまとめる習慣をつけましょう。

文章とスケッチを組み合わせた「視覚+言語の記録」は、後の創作活動の貴重な資料になります。

書き方の例:

- 今日見た一番美しい景色は?

- 最も印象に残った音は?

- 今の気持ちに一番近い自然現象は?

9-3. 季節の移ろいをシリーズで記録する

同じ場所を季節ごとに訪れ、その変化を記録することで、自然の循環や時間の流れをテーマにした連作を制作することができます。

これはInstagramやウェブサイトでも継続コンテンツとして注目を集めやすく、ファンとの交流にもつながります。

まとめ:自然の中に息づく創造の原点を探しに

自然散策は、単なるリフレッシュ手段にとどまらず、創作活動における深いインスピレーションの源となります。

五感を使って自然を感じることで、心が研ぎ澄まされ、自分自身の感情や世界観と向き合う貴重な時間が生まれます。

散策中に見つけた一枚の葉の形、一瞬の光の揺らぎ、小さな虫の動き──そのすべてが、あなたの作品に新たな命を吹き込むきっかけとなるのです。

本記事では、自然散策の具体的な方法や記録の工夫、そこから得られる着想をどのように作品に活かすかまでを幅広く紹介しました。

ぜひ、以下のポイントを参考にして、日々の創作に自然のエッセンスを取り入れてみてください。

- スケッチブックやカメラを活用して自然の印象を記録する

- 季節や時間帯ごとの風景の変化を観察し、色や形を研究する

- 感情や音、物語性など、多角的な視点から自然と対話する

- 散策後にはインスピレーションジャーナルやカラーパレットを整理しておく

創作とは、自分の内側と外界との「響き合い」から生まれるもの。

自然のなかで得た感動や発見を、あなたの言葉や色、かたちで表現することは、きっと誰かの心にも優しく届くアートになります。

さあ、今日も一歩、自然のなかへ出かけてみましょう。

そこには、まだ出会っていない“あなたの中のアーティスト”が待っているかもしれません。