アート作品は、時間が経つと劣化してしまう可能性があります。しかし、正しい知識と手順を踏めば、作品の耐久性を大きく高めることが可能です。

本記事では、作品をより長く美しく保つための具体的な方法を、画材選びから仕上げ、保管環境まで総合的に解説します。

【目次】

- 耐久性の重要性とは

- 耐久性を高める画材の選び方

- 下地処理の工夫で寿命を延ばす

- 仕上げに使う保護材(ニス・フィキサチーフ)

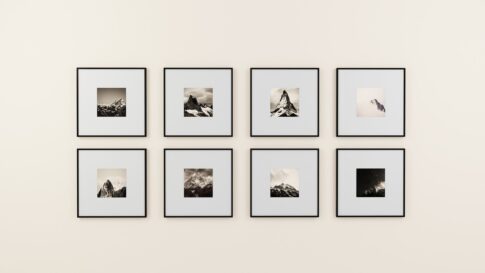

- 額装や保管環境の整備

- 紫外線・湿気・ホコリ対策

- 長期保存に適したパッキングと配送方法

- デジタル作品の保存対策

- 作品別:耐久性を高めるコツ(キャンバス・紙・木板)

- まとめ:愛され続ける作品にするために

1. 耐久性の重要性とは

アート作品は、購入者にとって大切な「資産」であり、作家にとっても自己表現の集大成です。

耐久性を高めることは以下のような価値につながります。

- 購入者の信頼を得る

- 経年劣化によるトラブルを防ぐ

- ギャラリーや美術館への出品時の評価向上

- 保存・アーカイブの価値を高める

2. 耐久性を高める画材の選び方

● 絵具(アクリル・油彩・水彩)

- アクリル絵具:耐水性・耐光性に優れ、ひび割れしにくい。現代のスタンダード。

- 油絵具:重厚で美しいが、乾燥に時間がかかりクラックに注意。

- 水彩絵具:退色しやすいため、耐光性の高い顔料系を使用すること。

● 顔料の堅牢性をチェック(日本版)

耐光性や耐久性に優れた顔料を選ぶことは、作品の色あせを防ぐために非常に重要です。

日本国内で市販されている絵具には、以下のような情報が記載されている場合があります。

- 「耐光性 ★★★(三ツ星)」:非常に優れた耐光性(ターナー色彩やホルベインで採用)

- 「LF(Lightfastness)」表示:海外基準を参考にした耐光ランク(例:I〜III)

- 「顔料コード(例:PB29)」:信頼性のある単一顔料で構成されているか確認可能

参考にしたい絵具の選び方

絵具チューブ裏面やカタログで、「耐光性」「耐アルカリ性」などの項目を確認しましょう。

国内メーカーのプロ仕様シリーズ(ホルベイン・クサカベ・ターナーなど)には、耐光性評価の詳細が記載されています。

「単一顔料(Single Pigment)」表記があるものは、変色や混色の劣化が少なく、耐久性が高い傾向があります。

● 支持体の選定

- キャンバス:麻布より綿布の方が収縮率が安定。

- 紙:酸を含まない中性紙・コットン100%が理想。

- 木製パネル:変形が少なく、長期保存に向く。

3. 下地処理の工夫で寿命を延ばす

下地処理は、絵具の吸着と作品の安定性に大きな影響を与えます。

● ジェッソを使う理由

- 吸収率を整え、絵具の定着力が向上

- 支持体への酸や湿気の浸透を防ぐ

● 層構造を意識する

- 下地 → 中塗り → 上塗り → ニスという層構造にすることで、作品が湿度変化や紫外線に強くなります。

4. 仕上げに使う保護材(ニス・フィキサチーフ)

作品の表面を守るために、適切な仕上げ材を使用しましょう。

● アクリル画の場合

- アクリルニス(UVカット効果付き)がおすすめ

- マット・サテン・グロスから質感を選べる

● 油彩画の場合

- レタッチニス(途中での保護)

- フィニッシングニス(完全乾燥後に使用)

● 水彩画・鉛筆画

- フィキサチーフを数回に分けて軽く吹きつけることで、擦れや退色を防止

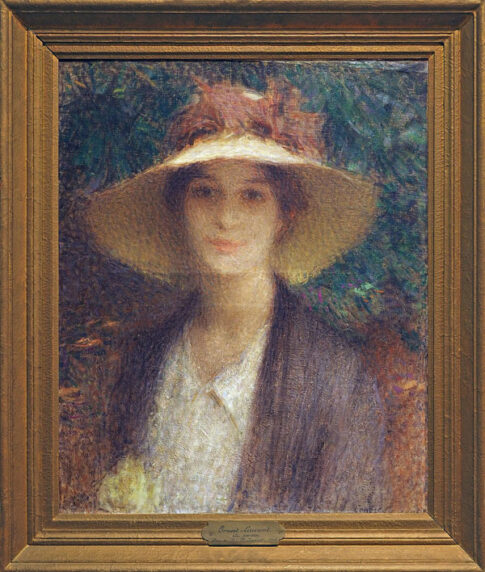

5. 額装や保管環境の整備

● 額装のメリット

- 作品の物理的ダメージを防止

- 紫外線カットガラスやアクリル板を使用することで光による退色防止

- 高湿度を防ぐスペーサーの使用

● 展示時の工夫

- 直射日光を避ける

- 照明はLEDを推奨(紫外線が少ない)

6. 紫外線・湿気・ホコリ対策

● 紫外線対策

- UVカットスプレーやUV対応ガラスを活用

- 蛍光灯や直射日光のあたる場所は避ける

● 湿度対策

- 理想は湿度40~60%

- 除湿機・湿度調整剤の活用

- 湿気の多い場所には保管しない(例:押し入れの下段)

● ホコリ対策

- ガラス・アクリルで封をする

- 定期的な優しい乾拭き(マイクロファイバークロスなど)

7. 長期保存に適したパッキングと配送方法

長期間保管・輸送する際の注意点も重要です。

● パッキングのコツ

- 作品に直接触れないように、グラシン紙やパラフィン紙で覆う

- クッション材(バブルラップなど)で角や面を保護

- 強化ダンボールや木箱に入れると安全

● 輸送時の注意点

- 高温・多湿を避ける

- 輸送前に「これは美術品です」と明記(割れ物注意)

8. デジタル作品の保存対策

デジタルアートもデータ劣化や消失リスクがあります。

● 保存形式とバックアップ

- TIFFやPNGなど、非圧縮・可逆形式で保存

- 外付けHDD・クラウド両方に保管

- 印刷時はICCプロファイルに対応したデータで作成する

● 印刷時の注意

- 顔料インクによるジクレー印刷を選ぶと耐光性・耐水性が高い

- アーカイバル用紙(100年保存を想定した紙)を使用

9. 作品別:耐久性を高めるコツ(キャンバス・紙・木板)

| 支持体 | 耐久性を高める工夫 |

|---|---|

| キャンバス | 張り具合を定期点検/裏面からの湿気遮断 |

| 紙 | 中性紙を使用/マットで額装/直射日光NG |

| 木製パネル | 反り止め処理/ウッドプライマーで封止 |

11. 作品の修復・メンテナンスを見据えた工夫

耐久性を考える際、将来的な修復が可能な状態を保つことも重要です。作品はどれだけ丁寧に扱っていても、時間の経過とともに多少の劣化やトラブルは避けられません。

そのため、修復しやすい構造や記録の保存が、長期的な価値維持につながります。

● 層構造の記録を残す

- 作品に使用した画材、ニスの種類、下地材などをメモやデータとして保管しておくと、修復の際に役立ちます。

- 額の裏や、証明書とともに画材リストを添えるのも良い方法です。

● 修復を妨げる素材の使用を避ける

- 接着剤や混合メディウムを使う際は、劣化や黄変のリスクが少ないものを選びましょう。

- シリコンや一部の樹脂は将来的な修復を困難にする可能性があります。

12. 制作環境の整備で耐久性も向上

画材だけでなく、作品を生み出す環境も耐久性に影響を与えます。

以下のような制作環境の見直しも効果的です。

● 換気と湿度管理

- 揮発性の高いメディウムを使用する際は換気を徹底することで、不純物や埃が作品に付着するリスクを低減します。

- 湿度が高すぎるとカビや絵具の剥がれにつながるため、湿度計を常備し、40〜60%を目安に調整を。

● 作業テーブルの清潔さ

- 下地処理の際、埃が混入するとそのまま定着してしまいます。作業台や手元を常に清潔に保つことで作品の質と耐久性がアップします。

13. 作家としての信頼性を高める「アーカイブと証明書」

作品の耐久性を高めたら、それを購入者に伝える努力も大切です。

● アーカイブ管理のすすめ

- 作品ごとに「制作年/サイズ/画材/仕上げ材/保管アドバイス」をまとめた作品情報カードを作成しておくと、プロフェッショナルな印象を与えられます。

- デジタルでも保存しておくと、展示・販売時に活用できます。

● 保証書や証明書に耐久性への取り組みを記載

例文:

「本作品は顔料インクによるジクレー印刷、UVカットアクリル仕上げを施しております。適切な環境下であれば50年以上色褪せることなく保つことができます。」

こうした一文を添えることで、購入者の安心感につながり、信頼性の高いアーティストとして認識されやすくなります。

まとめ

〜時間を超えて愛される作品にするために〜

作品の耐久性を高めることは、ただの「保存対策」ではなく、あなたの作品が未来へと語り継がれていくための礎です。

この記事では、画材の選定から下地処理、仕上げの保護、保管方法に至るまで、総合的な対策を紹介しました。

また、修復を見据えた構造や、信頼を高めるアーカイブと証明書の工夫など、アーティストとしての信頼性向上につながる視点もお伝えしました。

もう一度、重要なポイントを整理しましょう。

🎨 耐久性を高めるためのポイント

- 画材の選び方:顔料の堅牢性や中性紙、耐候性のある支持体を選定

- 下地処理:ジェッソやプライマーを用いて素材の吸収をコントロール

- 仕上げの保護:UVカットニスやフィキサチーフで色褪せ・擦れ防止

- 展示と保管:直射日光を避け、湿度やホコリにも十分注意

- 梱包と輸送:物理的ダメージを防ぐパッキングとラベル表示

- デジタル作品の保存:非圧縮形式とクラウド・外部HDDで多重バックアップ

- 修復を見据える記録管理:使用画材や層構造を記録として残す

- 信頼を高める証明書の活用:長期保存への配慮を明記する

時間とともに深まる「価値」と「信頼」。

それを支えるのは、あなた自身の丁寧な制作姿勢と、未来への思いやりです。

1枚の作品に、込められた情熱と技術がしっかりと宿るように——

今日からできる小さな工夫の積み重ねが、何十年後も作品を美しく保つカギとなります。