忙しさの中に「静けさ」を取り戻す手段としてのアート

現代社会では、私たちの心は日々の忙しさや情報の波にさらされ、ゆっくりと自分自身と向き合う時間を持つことが難しくなっています。

そんな中、「アート」は心の内側に目を向けるきっかけを与えてくれる貴重な存在です。

絵を描くこと、鑑賞すること、アートに触れる時間は、自分自身を見つめ直す穏やかな時間となり得ます。

この記事では、「アートを通じて心を見つめ直す時間」というテーマのもとに、なぜアートが私たちの内面に働きかけるのか、どのように日常に取り入れるべきかについて解説していきます。

アートが心に与える力とは?

1. 感情の整理と可視化

アートには、言葉では表現しきれない感情を色や形で表す力があります。

絵を描くことで、自分の中にあるモヤモヤした思いやストレスが整理され、客観的に眺めることができます。

これは「視覚化による内面理解」として、心理学的にも注目されている現象です。

2. 無意識とつながる

自分でも気づいていない心の奥の声を、アートは映し出すことがあります。

抽象画や自由描画は、無意識に浮かび上がる形や色を通して、心の深層にアクセスするツールとなり得ます。

3. 没入による「マインドフルネス効果」

アートに集中する時間は、「今この瞬間」に心を置くことができる貴重な体験です。

これは瞑想やマインドフルネスに近い効果を持ち、心を落ち着かせる手段として高く評価されています。

自分を見つめ直すためのアートの取り入れ方

1. 絵を描く時間を日常に設ける

上手に描くことが目的ではなく、「感じたままを形にする」ことに意味があります。

紙とペン、色鉛筆や水彩絵具など、手に取りやすい画材から始めましょう。

1日5分でも、自分のためのアートタイムを設けてみてください。

ポイント:

- テーマを決めず、思いつくままに描く

- 色を選ぶ際に直感に従う

- 完成にこだわらず、途中でもOK

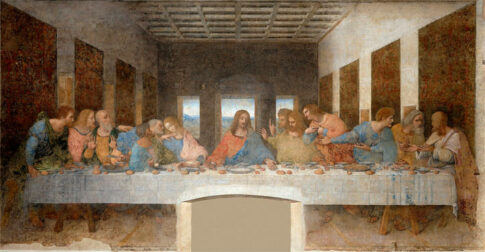

2. アートを「観る」ことで得られる気づき

自分で描くことに抵抗がある方は、美術館に行ったり、ネットやSNSで気になる作品を眺めるだけでも十分です。

特に「心に響く」と感じた作品には、自分の心理状態と共鳴する要素が含まれていることが多いです。

鑑賞のヒント:

- どの色に惹かれるか?

- 作品のどの部分が心に残ったか?

- その理由を考えることで、自分の感情に気づく手がかりに

3. アートジャーナルをつけてみる

「アートジャーナル」とは、絵と文字を組み合わせて心の動きを記録するノートです。

絵日記のように、日々の感情を表現する場として活用できます。

心の変化や気づきを蓄積できるため、自己理解が深まります。

アートと心のつながりを示す具体例

事例1:ストレスフルな職場からの解放

ある会社員の方は、週末に抽象画を描くことで、職場の人間関係によるストレスを整理できるようになったといいます。

言葉にできない思いを色と形で吐き出すことで、心のバランスを保てるようになりました。

事例2:喪失体験からの再生

大切な人を亡くした方が、故人をモチーフにした作品を描くことで、自らの悲しみに寄り添い、癒しのプロセスをたどった事例もあります。

絵を通じて感情を形にすることが、内面の癒しに繋がったのです。

事例3:自己肯定感の向上

自分に自信が持てなかった人が、毎日小さな絵を描く習慣を通して、自分の中にある創造性や感性を再発見し、自己肯定感を取り戻したというケースもあります。

アートが「自分らしさ」に気づかせてくれたのです。

心を見つめ直すアート体験のヒント

| 活動 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| フリードローイング | 思いつくまま自由に描く | 感情の解放・整理 |

| 色彩瞑想 | 好きな色でゆっくり塗る | リラックス・集中 |

| 自然を描く | 草花や空などを描写 | 観察力と内省力の向上 |

| 抽象画制作 | 自由な形と線で構成 | 無意識の表現・自己理解 |

アートは「心の鏡」になる

アートは、私たちの心の状態を映し出す「鏡」のような存在です。

描いてみることで、気づかなかった自分の感情や思考が明らかになることがあります。

逆に、作品を通じて「こうありたい自分」に近づくことも可能です。

これは、セラピーとしてのアートの本質でもあります。

アートを通じて自己と向き合う時間を持とう

忙しい日々の中で、自分の本音に耳を傾ける機会は意識しなければ得られません。

アートは、そのための入り口として非常に有効です。

描くことや観ることによって、心の奥にある声を受け止める準備が整い、今ここにいる自分自身を肯定することができます。

自分と向き合い、心を見つめ直す時間を、アートとともに持ってみませんか?

アートと心の関係を深めるための実践アイデア

1. 「感情の色」を使って描いてみる

自分の今の気分を色で表すという方法があります。

たとえば、怒りは赤、悲しみは青、不安は灰色など、人それぞれ感じる「感情と色の結びつき」を自由に表現してみましょう。

完成した作品を見返すと、自分の心の状態がより明確に見えてくることがあります。

実践ポイント:

- 決まった形にとらわれず、色を置くことに集中する

- 描き終えた後、その色を選んだ理由を振り返ってみる

- 作品にタイトルをつけることで、客観視がしやすくなる

2. 五感を意識してアートを楽しむ

アート制作を単なる「視覚的表現」としてではなく、「五感を使った体験」と捉えると、心への働きかけが一層深まります。

手で触れる素材の感触、絵の具の香り、筆の音、描いているときの呼吸……そうした感覚を丁寧に味わうことで、今この瞬間への集中が高まり、心の静寂を感じることができます。

取り入れ方:

- 粘土や厚塗り絵の具など、触覚的な素材を使用する

- 制作中は静かな音楽や自然音を流して、聴覚も心地よく

- 素材にアロマや天然素材を取り入れて嗅覚も刺激

3. 朝のルーティンにアートを取り入れる

多くのアーティストが取り入れているのが「モーニング・ドローイング」や「モーニング・ページ」といった朝の習慣。

頭がクリアな朝の時間に、自由に描いたり、感じたことを書き出すことで、感情の整理や1日のスタートにポジティブなエネルギーを与えてくれます。

おすすめの方法:

- 起きてすぐに白い紙に思いのままに描く(テーマなしでOK)

- 頭に浮かんだことを3分間ひたすら描いたり書いたりする

- 書いたり描いたりしたものは見直さなくてよい(内省のみに使う)

心を癒すアートのテーマ例

アートを通じて心を見つめる際、「どんなテーマで描いたらいいかわからない」という方のために、感情と結びつけやすいモチーフの一例をご紹介します。

| テーマ | 心の働き | モチーフ例 |

|---|---|---|

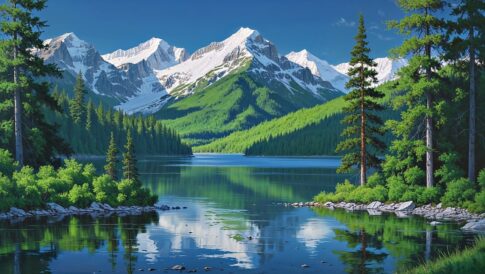

| 安らぎ | 心を落ち着けたい | 森・湖・空・静かな部屋 |

| 希望 | 前向きな気持ちを育てたい | 朝日・虹・花・羽根 |

| 手放し | 執着や不安を解放したい | 風・落葉・海・鳥の飛翔 |

| 自由 | 自分らしさを思い出したい | 星・宇宙・抽象模様 |

| 回復 | 傷ついた心を癒したい | 丸い形・やわらかな色彩・光 |

このように、自分の内側の状態に合わせて描くテーマを選ぶことで、アートは「心を整える時間」として、より効果的に機能します。

まとめ|アートは“心と向き合うための静かな時間”

アートは、ただの趣味や表現手段ではなく、「自分自身と向き合う時間」をつくるための大切なツールです。

言葉では整理できない感情も、色や形に置き換えることで心が軽くなり、深い気づきや癒しへとつながります。

本記事では、以下のような観点からアートの力を解説してきました。

- アートは感情の可視化・解放を助ける

- 描くこと・観ることの両面で自己理解が深まる

- 五感や朝の時間を使った実践法が有効

- 心の状態に合わせたテーマ選びでより効果的に

- 自己肯定感の回復・ストレス緩和・癒しに役立つ

忙しさやストレスに流されがちな現代社会において、アートは“立ち止まるきっかけ”を私たちに与えてくれます。

絵を描くことに自信がなくても、観るだけでもいいのです。大切なのは、「心を感じ、見つめる」という姿勢です。

日常の中にほんの少しでもアートの時間を持ち、心の声に耳を傾けてみてください。

その積み重ねが、あなた本来の感性と繋がる道となり、より自分らしい人生を築いていく助けとなるでしょう。