日本伝統の美と現代アートの融合

日本の伝統素材である「和紙」は、長い歴史の中で書道や日本画に用いられてきた貴重な素材です。

近年ではその風合いと機能性が見直され、イラストレーションや現代アートにも積極的に取り入れられています。

本記事では、和紙に描く際の特徴や適した画材、活用方法について詳しく解説します。

和紙とは?その起源と基本構造

和紙の定義と原料

「和紙」とは、日本伝統の製紙技法で作られた紙の総称です。

楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)といった植物繊維を原料とし、手漉きまたは機械漉きで仕上げられます。

繊維が長いため、非常に丈夫で柔軟性があります。

洋紙との違い

- 耐久性:和紙は時間が経っても劣化しにくく、博物館などで保存されている古文書がその証拠です。

- 通気性と吸水性:水や空気の通りが良く、絵具や墨が「にじむ」ことで独特の風合いが生まれます。

- 質感:表面が柔らかく温かみがあり、光をやさしく反射するため、作品全体が落ち着いた雰囲気になります。

和紙に描く際の主な特徴

1. にじみとぼかしの表現力

和紙の大きな特徴の一つが「にじみ」です。

水分を含んだ絵具や墨を置いた瞬間に、紙全体にやさしく広がっていくため、ぼかしやグラデーションが自然に仕上がります。

これは日本画や水墨画では欠かせない表現技法です。

2. 紙ごとの個性

和紙は産地や素材によって風合いや吸水性が異なります。たとえば、

- 越前和紙:滑らかで発色がよく、カラー作品にも向く

- 土佐和紙:薄くて軽く、透かしの表現やコラージュに最適

- 美濃和紙:にじみやすく、日本画に多く使われる

3. 手漉きの不均一な表情

手漉きの和紙は、表面に微細な凹凸や厚みのムラがあるため、筆の走りや絵具の乗り方にも変化が生まれます。

これが作品に「手仕事の温かみ」を与えるのです。

和紙に適した画材とテクニック

1. 墨・筆ペン

和紙と最も相性の良いのが「墨」。

にじみやかすれが美しく表現され、書道や水墨画のような繊細なラインも表現可能です。

筆ペンでのスケッチもおすすめです。

2. 日本画絵具・顔彩

岩絵具や顔彩(がんさい)は、和紙との発色バランスが良く、透明感や深みのある色合いが引き出せます。層を重ねて描くことで立体感も出せます。

3. 水彩絵具

透明水彩は和紙との相性が良いですが、にじみが強すぎる場合はドーサ引き(にじみ止め加工)された和紙を使うと表現がコントロールしやすくなります。

4. コラージュやミクストメディア

和紙は切り貼りしやすく、他の素材との融合に向いています。

たとえば、布や金箔、印刷物との組み合わせによって、独創的なアート作品が生まれます。

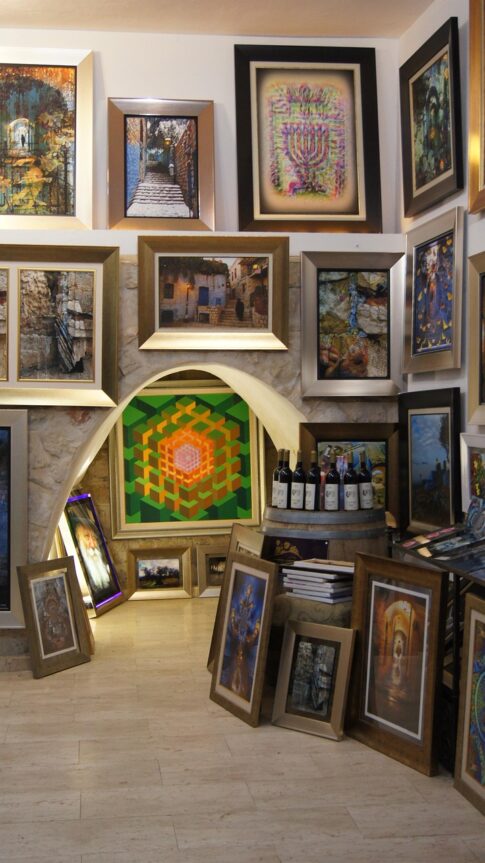

和紙を活用したアート作品の展開

1. インテリアアートとしての魅力

和紙に描いた作品は、空間に落ち着きと和の趣を与えるため、和室やモダンインテリアにも調和します。

光を通す作品は、障子やライトボックスのアートとしても展開できます。

2. ポストカードや贈答品に

小さな和紙作品をカードサイズに仕立てると、温かみのあるポストカードやプレゼントとして喜ばれます。特に年賀状や季節の挨拶に使うと印象的です。

3. デジタルとの融合

和紙に描いた作品をスキャンし、デジタル処理してジクレープリントにすることで、独特の風合いを保ったまま複製が可能です。

EC販売や展示用にも展開しやすくなります。

和紙使用時の注意点と保管方法

ドーサ引きの確認

にじみすぎて絵が描きにくい場合は、あらかじめ「ドーサ引き」(膠と明礬で紙ににじみ止めを施す処理)された和紙を使うと描画が安定します。

マスキングやテープに注意

和紙は破れやすいため、マスキングテープや紙留めは慎重に使いましょう。

低粘着テープや和紙用テープの使用をおすすめします。

保管と額装

完成作品は直射日光と湿気を避けて保管します。

紫外線カットのアクリル板や、通気性の良いマットを使った額装で作品の劣化を防ぐことができます。

和紙アートの可能性を広げよう

和紙は単なる「伝統素材」ではなく、現代のアートにも柔軟に対応できる魅力的な表現素材です。

筆のタッチやにじみ、素材感そのものがアートの一部として作用し、見る者に深い印象を与えます。

和の風合いを活かしながら、あなただけの表現を見つけてみてください。

和紙アート制作の実践アドバイス

実際の制作手順とポイント

STEP 1:和紙の選定と下処理

まずは作品のイメージに合った和紙を選びましょう。にじみを活かしたいなら美濃和紙、細密描写なら雁皮紙がおすすめです。

にじみを抑えたい場合は「ドーサ引き」済みのものを選ぶか、自分で膠(にかわ)を塗って加工する方法もあります。

STEP 2:支持体の準備

和紙はそのままだと柔らかく、絵を描くと波打つことがあります。

木製パネルやボードに和紙を水張りすることで、平滑な描画面が保たれます。

テープを使う場合は和紙専用の低粘着テープを使用し、乾燥後にゆっくり剥がしましょう。

STEP 3:描画

筆のストロークはできるだけ「引き」で行いましょう。

にじみやすいため、線を重ねる際は一筆ごとに紙の状態を確認することが重要です。水分量も慎重に調整してください。

STEP 4:乾燥と仕上げ

完全に乾くまでに数時間〜一晩を要することがあります。

扇風機などで強制的に乾かすと紙が縮むことがあるので、自然乾燥が理想です。

必要に応じて、最後に作品全体に保護スプレー(UVカット・耐湿タイプ)をかけると長期保存にも安心です。

和紙アートと展示・販売の工夫

額装で魅せる:和紙作品の額縁選び

和紙の美しさは額装でさらに引き立ちます。

以下の点に注意して額縁を選びましょう:

- 浮かし額装(マットの上に作品が浮いて見える仕上げ):和紙の端の質感を活かす

- UVカットアクリル使用:紫外線による色あせを防ぐ

- 通気性の確保:和紙は湿気に弱いため、裏面に空気穴を設けるなどの工夫が有効

オンライン販売の際のアピールポイント

和紙アートをネット販売する際は、商品の価値をしっかりと伝える工夫が重要です。

- 素材の希少性・伝統性を強調:「美濃和紙を使用し、筆致の美しさを引き立てました」

- にじみや質感のアップ写真を掲載:購入者が“手に取るように”伝わるように

- 額装オプションを用意:和室・洋室に合う額縁提案は、購買につながりやすい

海外での和紙アートの注目と需要

近年、和紙は「Washi」として世界でも高く評価されています。

特に海外のアートマーケットでは、日本的な美意識や自然素材への関心が高まり、和紙作品は“心に響くオリエンタルアート”として人気です。

- エシカル素材としての評価:サステナブルな天然繊維が注目されている

- ジャポニズムとの親和性:ミニマルで詩的な表現を好む欧米のコレクターに人気

海外の展示会やオンラインマーケットで販売する際は、「Washi Art」「Japanese Traditional Paper」といったキーワードでのPRが効果的です。

まとめ:和紙が導く、繊細で深みある表現の世界へ

和紙は、日本の伝統が生んだ“描くための芸術素材”とも言える存在です。

にじみやかすれといった偶然性を活かし、描き手の感性や筆致そのものを映し出す特性があります。

和紙を選ぶことで、作品に「静けさ」「あたたかみ」「物語性」といった、他の素材では得られない豊かさが加わります。

和紙の種類によってにじみや厚み、色の乗り方は大きく変わり、自分の表現スタイルに合った紙を選ぶことが重要です。

水彩、墨、顔彩などの画材と組み合わせたり、コラージュやデジタル技術と融合することで、和紙アートの可能性は無限に広がります。

また、和紙は現代インテリアや海外アート市場でも高く評価されており、「Washi」というキーワードだけで注目される場面も少なくありません。

自然素材としての美しさや持続可能性が、時代の価値観にもマッチしているのです。

伝統と革新が交差するこの素材を通して、自分自身の内面や世界観をより深く表現することができるでしょう。

あなたの創作活動に、和紙という日本の宝が新たな彩りをもたらしてくれることを願っています。