アートにおいて「色」は単なる装飾ではなく、作家の想いや感情、メッセージを表現する重要な要素です。

色は視覚的に人の心に訴えかけ、深い印象や共感を呼び起こします。

この記事では、「なぜその色を選ぶのか?」「色にはどんな心理的意味があるのか?」というテーマに焦点を当てながら、色選びに込められた想いについて深く掘り下げていきます。

色彩がもつ感情的・心理的な影響

1. 色は言葉よりも早く感情に届く

人は色を見たとき、言葉よりも先に感情的な反応を示します。

たとえば赤を見ると興奮や情熱を感じ、青を見ると安心や静けさを感じることがあります。

これは人間の脳が、視覚情報を処理する際に「扁桃体(へんとうたい)」と呼ばれる感情中枢を通して即座に反応するためです。

2. 色の文化的・個人的背景

同じ色でも国や文化、個人の体験によって意味は異なります。

たとえば白は西洋では「純潔」「結婚式」の象徴ですが、日本では「死」や「弔い」を連想させることもあります。

また、ある人にとっては「青」が「寂しさ」を象徴する一方で、別の人には「希望の空」を思い出させることもあります。

アートにおける色選びの意味とは?

1. 感情を伝えるための色

アーティストは自らの感情を視覚化するために色を選びます。

怒りを赤で表現したり、孤独をグレーで示したり、喜びを黄色で描いたりすることで、作品を通して見る人の感情に訴えかけるのです。

色は「もうひとつの言語」と言えるでしょう。

2. 物語やテーマに合わせた色の選択

作品が描く世界観やテーマによっても色の選び方は変わります。

たとえば、春の訪れをテーマにした作品では淡いピンクや若草色を、夜の静寂をテーマにした作品では深い紺や紫などが選ばれることが多いです。

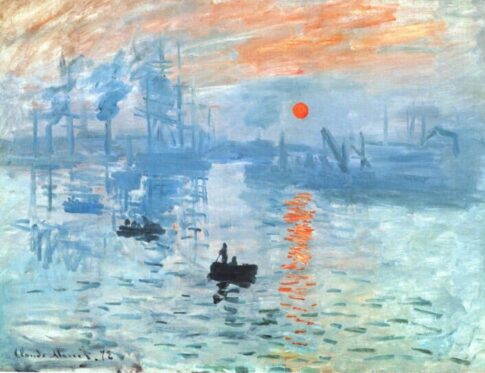

3. 対比・コントラストでメッセージ性を強める

色の組み合わせもまた強い意味を持ちます。

暖色と寒色のコントラスト、明暗のバランスなどにより、見る人の目を引きつけたり、感情をより強調したりすることができます。

各色に込められた想いと意味

以下に、よく使われる色の心理的意味と、作家が作品に込める想いの一例を紹介します。

| 色 | 一般的な意味 | 作家が込める想いの例 |

|---|---|---|

| 赤 | 情熱・エネルギー・生命 | 強い意志、愛、怒りなどの激しい感情 |

| 青 | 静寂・知性・誠実 | 心の平穏、信頼、孤独 |

| 黄色 | 幸福・希望・好奇心 | 子どものような無垢さ、未来への期待 |

| 緑 | 調和・自然・癒し | 再生、安らぎ、地球への敬意 |

| 黒 | 神秘・強さ・終焉 | 無の世界、重厚さ、深淵 |

| 白 | 純粋・始まり・浄化 | 新たなスタート、無垢、空間の広がり |

| 紫 | 高貴・霊性・夢 | 直感、神秘性、精神性への探求 |

| ピンク | 優しさ・愛情・柔らかさ | 母性、癒し、繊細な感情 |

| グレー | 中立・静寂・曖昧さ | 不確かさ、バランス、心の揺れ |

アーティストの色選び実例

ケース1:夕焼けに込めた「人生の希望」

ある作家は、作品の中で何度も夕焼けを描いています。

オレンジと赤が混ざり合うグラデーションは、「一日が終わる中でも希望の光が差す」ことを象徴しています。

暗闇に向かう中で、暖かな色を使うことで「まだ終わりではない、希望は残っている」というメッセージを伝えているのです。

ケース2:モノクロの世界に青を一滴

別のアーティストは、モノクロの抽象画の中に一点だけ鮮やかな青を配置しました。

この青は「孤独の中でも忘れたくない記憶」を意味し、見る人に強い感情的インパクトを与えます。あえて色を制限することで、青の持つメッセージ性がより際立つ構成です。

観る人との“色”の対話

アート作品における色は、見る人それぞれの感性や記憶と共鳴し、個別の解釈を生みます。たとえ作者がある意図で色を使っていても、見る側が異なる意味を受け取ることも珍しくありません。

たとえば、同じ「青」を見ても、ある人は「海の広がり」を、また別の人は「悲しみの思い出」を感じるかもしれません。

このように、色は一方通行の表現ではなく、見る人との間に“対話”を生み出す媒体とも言えるでしょう。

色選びのヒント:自分にとっての意味を考える

色選びに迷ったときは、「この色は自分にとって何を意味するか?」を一度立ち止まって考えることが大切です。

- 子どものころによく着ていた色は?

- 安心感を得られる色は?

- 過去の作品で何度も使っている色は?

そうした「自分だけの色の物語」を大切にすることで、作品はより個性的かつ感情豊かなものになります。

色は作品の印象を左右する「第一印象」

アート作品を見る際、多くの人が最初に感じ取るのは「色の印象」です。

どんなに繊細な構図や筆致があっても、最初に目に飛び込んでくる色彩が「見る気持ち」を決定づけます。

これは名刺交換での服の色や、インテリアでの壁紙の色にも通じる心理的な効果です。

そのため、作家としては「どの色から始めるか」「どの色で終えるか」も含めて、色の流れ=“カラーコンポジション”に戦略性を持たせることが重要です。

SNSやギャラリーで目を引く「色の演出効果」

現代ではInstagramやX(旧Twitter)など、作品を発信する機会が広がる中で「色の力」はますます注目されています。

SNSで「映える色」とは?

SNSでは、以下のような色が特に注目されやすい傾向にあります:

- ビビッドな赤や黄色などの高彩度色

- 対比がはっきりした補色の組み合わせ(例:青×オレンジ)

- モノトーン×ワンポイントカラー(例:黒背景に金色や蛍光ピンク)

これらの色はスクロールの中でも視覚的に目を引き、ユーザーの「いいね」「保存」行動を引き出しやすくします。

色とエンゲージメントの関係

研究によると、ビジュアル投稿のエンゲージメント(反応数)は、色の使用によって平均30%以上変わる場合があるとされます。

これは「視覚心理の即効性」が関係しており、短時間で印象に残すことができる色は、SNS時代において大きなアドバンテージになります。

色の印象とアート販売の関係

アートを販売する際にも、色選びは購入者心理に大きな影響を与えます。

購入者に好まれやすい色の傾向

- インテリアとして人気:ベージュ、グレー、淡いブルー、サンド系

- ギフトに選ばれやすい:優しいピンク、明るい黄色、ゴールドアクセント

- ヒーリングアートで人気:淡いグリーン、ターコイズ、パステル調

つまり、「飾りやすさ」と「共感しやすさ」が色選びの基準になることも多いのです。

色で「誰に向けた作品か」を明確にする

たとえば:

- 子ども部屋向け:カラフルで明るいトーン

- 大人の書斎:落ち着いたブルーグレーや墨黒

- プレゼント向け:幸福感のあるピンクやイエロー

このように、作品のターゲットに合わせて色を調整することで、より効果的な販売促進につながります。

色選びに迷ったときの3つのヒント

最後に、制作の際に色選びに迷ったときの具体的な指針をご紹介します。

① 直感に従う(感情優先型)

まずは“今の自分”が一番心惹かれる色を選びましょう。心の状態が素直に作品に反映されるので、想いのこもった作品になります。

② テーマやコンセプトを軸にする(構成重視型)

「この作品で何を伝えたいのか?」という目的から色を逆算する方法です。物語性を持たせたいときに有効です。

③ カラーパレットを作る(計画型)

あらかじめ3~5色程度のカラーパレットを組んでおくことで、作品全体に一貫性を持たせることができます。Adobe ColorやCoolorsなどの無料ツールも活用できます。

まとめ:色は心を映す“もうひとつの言葉”

アートにおける色選びは、単なる装飾や美的要素にとどまらず、作家の心の奥にある想いや物語を映し出す重要な要素です。

赤には情熱が宿り、青には静けさが、黄色には希望が込められるように、色は人の心に直接語りかけ、感情を動かす力を持っています。

また、色は文化や個人の経験によって多様な意味を持ち、見る人それぞれが自由に解釈できる“感情の媒介”とも言える存在です。

さらに、現代のSNSやアートマーケットにおいても、色彩は「作品の魅力を伝える力」として強い影響力を発揮しています。

自分の内面に耳を傾けながら色を選ぶことで、あなたの作品はより深みを増し、共感を生むアートとして多くの人の心に届くでしょう。

次の一筆を描くとき、ぜひ「その色に込めたい想い」を大切にしてみてください。