はじめに:鮮やかさを保つための基礎知識

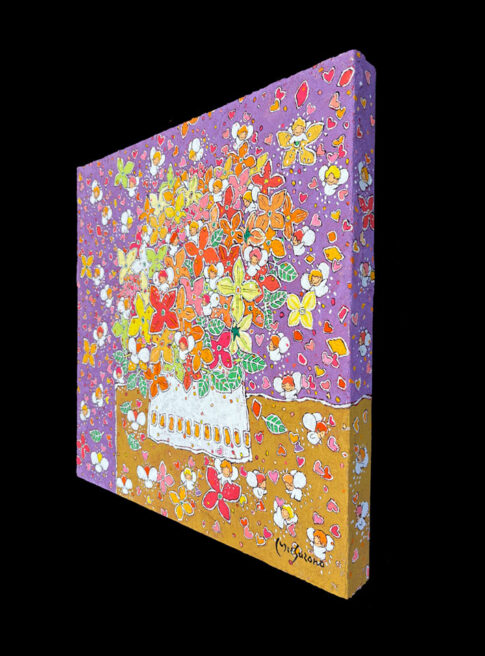

色彩は作品に命を吹き込む要素です。特に、鮮やかな色を美しく保ったまま塗ることは、多くのアーティストにとって重要な課題です。

しかし、何度も塗り重ねたり、色を混ぜすぎたりすると、せっかくの鮮やかな色が「くすんで」しまうこともあります。

本記事では、色を濁らせず、鮮やかさを保ったまま塗るための具体的なコツと注意点を詳しくご紹介します。

初心者から中級者、プロの方まで、幅広く参考になる内容を目指しています。

1. 鮮やかな色が濁る原因とは?

まずは「なぜ色が濁ってしまうのか」を理解することが大切です。

原因1:補色同士の混色

補色関係にある色(例:赤と緑、青とオレンジなど)を不用意に混ぜると、灰色や茶色に近いくすんだ色になります。

原因2:絵具の過剰混合

混ぜる色が多すぎると、色相が曖昧になり濁って見える原因に。3色以上の混色は要注意です。

原因3:不透明色と透明色の重ね方

不透明絵具(特にチタニウムホワイトなど)を多用すると、発色が抑えられてしまうことがあります。

原因4:紙や下地の影響

吸収性の高い紙や、下地処理が不十分なキャンバスも、鮮やかさを奪う要因になります。

2. 鮮やかさを保つための塗り方の基本テクニック

単色の美しさを活かす「プレーンカラー」の活用

混色に頼らず、できるだけ絵具の持つ純色(チューブから出したままの色)を活かしましょう。特に原色(カドミウムレッド、ウルトラマリンブルーなど)は、混色しすぎないことで鮮やかさを保てます。

レイヤーを重ねて深みを出す「グレージング」

透明色を薄く何層も重ねていく技法です。混色による濁りを避け、透明感と深みを両立できます。

ウェット・オン・ウェットを避ける

濡れた色同士を重ねると不意に混ざってしまい、意図しない濁りが生じます。層ごとにしっかり乾かしてから次の色を塗る「ウェット・オン・ドライ」を心がけましょう。

3. 色選びと絵具の種類にこだわる

透明色 vs 不透明色の特性を理解する

- 透明色:発色が明るく重ね塗りに適している(例:アリザリンクリムソン、フタロブルー)

- 不透明色:隠蔽力が高く鮮やかさが抑えられやすい(例:チタニウムホワイト、イエローオーカー)

必要に応じて使い分け、透明色で光を通す層を作ることがポイントです。

高品質な顔料を選ぶ

顔料の純度が高いものほど発色が良く、重ね塗りしても濁りにくくなります。できればアーティストグレードの絵具を選びましょう。

4. 実践的な塗り方のコツ

パレット上での混色を最小限に

混色はパレットで完結し、キャンバス上では混ぜないのが理想。絵具同士が予期せぬ化学反応を起こすのを避けるためにも重要です。

メディウムの活用

アクリルや油絵で使うグレージングメディウム、透明メディウムなどを活用すると、絵具の粘性を下げながら色の鮮やかさを保てます。

明るい地塗りで彩度を引き出す

白や明るめの色で地塗りを行うと、その上に塗る色がより鮮やかに見えます。グレーベースよりホワイトベースの方が、彩度の再現性が高くなります。

5. 色の重なりと筆使いの工夫

乾いた筆でコントロールしやすく

水分を含んだ筆で塗ると、隣の色と混ざりやすくなります。乾いた筆でコントロールすることで、意図しない混色を防げます。

にじみを活かすか、避けるかを明確に

水彩ではにじみも一つの表現ですが、鮮やかさを保ちたい部分にはにじみを抑える工夫(マスキング・速乾技法など)が必要です。

エッジを活かした塗り分け

隣り合う色の境界をきちんと分けて塗ることで、混ざらず、色同士が引き立ち合います。

6. 乾燥後のケアと仕上げの工夫

ニスで彩度を引き戻す

アクリルや油絵の場合、仕上げに光沢ニスやサテンニスを使うと、沈んでしまった色をよみがえらせることができます。

表面のホコリやマット化を防ぐ

マットになりすぎると、鮮やかさが抑えられた印象になることも。保管・展示時はホコリや直射日光を避けましょう。

7. 鮮やかさを意識した配色テクニック

類似色のグラデーションで鮮やかに見せる

例えば、レモンイエロー〜カドミウムオレンジのように近い色相でグラデーションを作ると、色が濁らず鮮やかさが際立ちます。

補色は「隣に置く」、混ぜない

緑と赤などの補色関係は混ぜずに隣に置くことで、相乗効果でより鮮やかに感じられます。

白で抜け感を作る

鮮やかさを引き立てるには、「抜け」となるスペースも重要。白(あるいはキャンバスの地色)を残すことで色の輝きが強調されます。

8. よくある失敗例と対処法

| 失敗例 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 色が灰色っぽくなった | 補色同士の混色 | 単色ごとに塗るか、グレージングに切り替える |

| 塗り重ねで色が沈んだ | 不透明色の上塗り | 透明色の使用+乾燥後に塗る |

| 絵具がにじんで混ざった | 濡れたまま塗り重ねた | 一層ごとに完全乾燥を徹底する |

✅チェックリスト:鮮やかさを保つための7つの確認項目

- 絵具は高品質なアーティストグレードを使用しているか

- 補色を混ぜず、配置でコントラストを出しているか

- パレットでの混色は2色以内に留めているか

- 透明色を活用し、重ね塗りで深みを出しているか

- 各レイヤーはしっかり乾燥させてから塗っているか

- 地塗りは明るく、発色を助ける工夫をしているか

- 仕上げに光沢ニスなどで鮮やかさを補っているか

まとめ:色の鮮やかさは“配慮の積み重ね”で決まる

鮮やかな色を濁らせずに塗るためには、絵具選び、混色のバランス、塗り方、乾燥時間、仕上げまで、すべての工程に意識を向ける必要があります。

大切なのは、「混ぜる」より「重ねる」、「加える」より「引き出す」という感覚です。

ほんの少しの気配りと技術の積み重ねが、作品全体の印象を大きく変えてくれます。色の持つ力を最大限に引き出すために、ぜひ本記事で紹介したポイントを日々の制作に取り入れてみてください。