はじめに

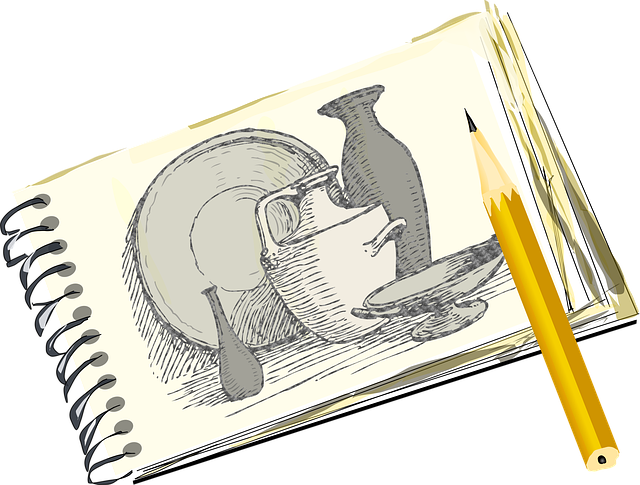

絵画作品は、一見すると完成された美しい表現だけが目に入りますが、その裏には「構想 → スケッチ → 下地づくり → 着彩 → 仕上げ」といった段階的なプロセスが存在します。

特にスケッチから絵画に仕上げる流れを理解することで、作品の完成度や表現の幅が大きく広がります。

本記事では、初心者から経験者まで役立つ「スケッチから絵画へと発展させるための流れ」を、具体的な手順やポイントを交えて解説します。

スケッチから絵画へ進む意義

スケッチは単なる下書きではなく、完成作品の設計図のような役割を持ちます。

- 構図の確認:画面内のバランス、主題と背景の関係を確認できる

- 光と影の把握:陰影の強弱を整理し、立体感をイメージする

- 感情の記録:瞬間的なインスピレーションを紙に定着させる

このように、スケッチの段階で「作品の骨組み」を固めておくことで、後の着彩作業に迷いが少なくなり、完成度の高い絵画に仕上げやすくなります。

スケッチから絵画に仕上げる流れ(基本ステップ)

1. 構想を練る

最初に行うのは、作品のテーマやイメージの明確化です。

- 描きたい対象(人物・風景・静物など)を決める

- 作品に込めたい感情やメッセージを整理する

- 参考写真や実物を観察し、要素を取捨選択する

この段階で明確な方向性を持つと、スケッチ以降の流れがスムーズになります。

2. ラフスケッチを描く

続いて、アイデアを紙に落とし込むラフスケッチを行います。

- 線は軽く、修正を恐れずに描く

- 大きな形や比率を優先して捉える

- 複数の構図パターンを描き比べる

※ここで「黄金比」や「三角構図」などの構図法則を意識すると、後の完成度が高まります。

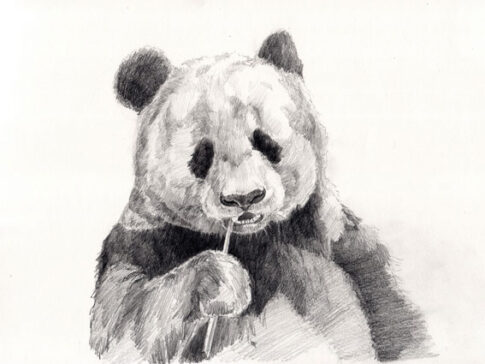

3. 本スケッチ(詳細描写)

ラフスケッチの中から最も良いものを選び、詳細なスケッチに発展させます。

- 主役の輪郭や配置を丁寧に描く

- 光源を決め、陰影を整理する

- 背景や小物を省略・追加しながらバランスを取る

ここで完成形のイメージが固まり、絵画制作の土台が完成します。

4. 下地づくり

スケッチをキャンバスや画用紙に転写し、下地を整えます。

- トレーシングペーパーやグリッド法で正確に写す

- ジェッソや地塗り剤で画面を整える

- 全体に薄く色を敷き、明暗を確認する「アンダーペインティング」も有効

下地があることで色の発色や耐久性が高まり、作品の質が向上します。

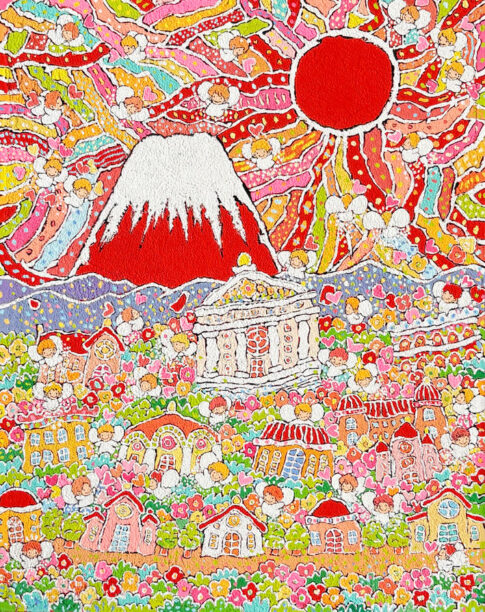

5. 着彩(色を重ねる工程)

ここからが最も時間のかかるステップです。

- 大まかな色面を置く → 中間調を整える → ハイライトと影を強調する

- 複数のレイヤーを重ねることで奥行きや質感を表現

- アクリルなら速乾性を活かして大胆に、油彩なら透明感を活かしてグラデーションを意識

この工程でスケッチが「生きた絵画」へと変わっていきます。

6. 細部の仕上げ

最後に、全体を見渡しながら細部を仕上げます。

- 主役のディテールを強調し、視線を集める

- 背景の不要な線や色を整理して統一感を持たせる

- 絵具の厚みや筆致を活かして質感を演出

完成直前に作品を少し離れて見ることで、バランスの最終調整ができます。

7. 保護と保存

完成後は作品を守る処置を忘れずに行いましょう。

- アクリル画:ニスを塗って退色防止・光沢調整

- 水彩画:UVカットスプレーで色あせ防止

- デジタルプリント:マット加工やフレームで保護

保存や展示を意識することも、作品の「完成」の一部といえます。

初心者がつまずきやすいポイントと解決法

- スケッチに時間をかけすぎる

→ ラフは素早く、失敗を恐れないことが大切。 - 下地を省略してしまう

→ 発色や耐久性に影響するので必ず行う。 - 色の塗り重ねで濁ってしまう

→ 一度に完成させず、乾燥を待ってからレイヤーを重ねる。

プロの画家が意識している工夫

- 構図を決める際に「視線の流れ」を意識する

- スケッチ段階で「光源」と「陰影」を整理する

- 絵の具を置く前に「色のテスト」を必ず行う

- 仕上げ前に一晩寝かせて新鮮な目で確認する

こうした習慣を取り入れることで、作品の完成度がワンランク上がります。

画材別「スケッチから絵画」への展開の違い

アクリル絵具の場合

アクリルは速乾性があるため、スケッチを活かしたスピーディーな展開が可能です。

- 下地づくりで淡く色を敷き、すぐに次のレイヤーを重ねられる

- 乾燥が早いため、スケッチ線が消えてしまっても上から修正できる

- 失敗を恐れず大胆に色を置くことができ、学習にも適している

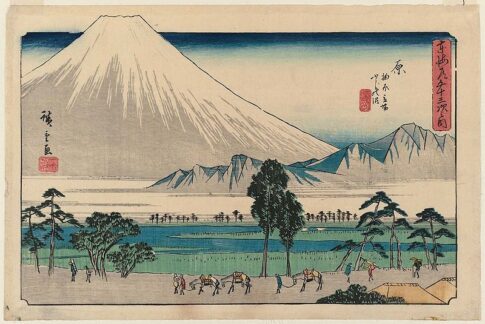

油絵の場合

油彩は乾燥が遅いため、スケッチの段階を特に丁寧に行う必要があります。

- 下描きの線を残したまま薄塗りから始める「デッサンを活かした油彩」も可能

- 乾きが遅いことで色を混ぜたり、柔らかいグラデーションを作りやすい

- スケッチでしっかり構図を固めると、制作中の迷いが減る

水彩の場合

水彩は透明感が特徴的で、スケッチの線をどう扱うかが仕上がりに大きく影響します。

- ペンや鉛筆のスケッチ線を残すことで「イラスト風」に仕上げられる

- 薄い鉛筆線を敷き、色だけで形を表現することで「透明感」を活かせる

- 消せない着色なので、スケッチ段階での構図決定がより重要

スケッチブックの活用方法

スケッチから絵画へと発展させるためには、日々のスケッチ習慣が大きな力になります。

- テーマごとに分ける

人物・風景・抽象など、スケッチブックを複数使い分けると後から参照しやすい。 - アイデアのストック

作品に直結しなくても、その場のインスピレーションを記録することで「次の絵画」の素材になる。 - 時間制限スケッチ

5分・10分で区切って素早く描く練習をすると、観察力と構図決定力が鍛えられる。 - スケッチからリメイク

過去のスケッチを引っ張り出し、別の技法や色彩で仕上げてみることで新たな表現が生まれる。

絵画制作に発展させるための練習法

- 小さな作品を量産する

いきなり大作に挑むのではなく、A4やSMサイズの小作品を何枚も作り、流れを身体で覚える。 - 一枚のスケッチから複数作品を作る

同じ下絵でも、色調や背景を変えると全く違う作品になる。展覧会や販売用のシリーズ制作にも効果的。 - 他人のスケッチを観察する

美術書や展示で、巨匠たちが残したスケッチを見ると「下描きから完成作品にどう発展したか」を学べる。 - 習作として仕上げてみる

スケッチを本格的な作品にせず、習作として色を試すことで失敗を恐れずに挑戦できる。

心構えと制作のリズム

スケッチから絵画に仕上げる流れは、技術だけでなく心の持ち方も重要です。

- 「完成させなければ」という緊張を手放す

スケッチは挑戦の場、作品化はその延長。気軽に取り組むと自然と手が進む。 - 途中で立ち止まる勇気を持つ

描き込みすぎて迷ったら、一晩寝かせてから再び見直すと新たな気づきが得られる。 - 制作のリズムを決める

午前はスケッチ、午後は着彩、夜は仕上げの確認といった習慣を作ると集中力を維持しやすい。

これらを踏まえることで、単なる「スケッチから絵画」ではなく、自分だけの表現へ昇華するプロセスを楽しめるようになります。

まとめ

スケッチから絵画に仕上げる流れは、次のように整理できます。

- 構想を練る

- ラフスケッチ

- 詳細スケッチ

- 下地づくり

- 着彩

- 仕上げ

- 保護・保存

スケッチは単なる下描きではなく、作品の設計図であり表現の核です。手順を意識して制作することで、思い描いたイメージをより忠実に表現でき、観る人に深い感動を与える絵画へとつながります。