はじめに

絵画やアート作品を完成させた後、最後の仕上げとして入れるのが「サイン」です。サインは単なる署名以上の意味を持ち、作家のアイデンティティを示すと同時に、作品の真正性や価値を保証する役割も果たします。

サインの位置や使用する筆記具の選び方によっては、作品の見え方や保存性にも影響するため、慎重な判断が求められます。

本記事では、サインを入れる位置の考え方と適した筆記具の種類と特徴を詳しく解説し、作家が安心してサインを入れられる実践的なガイドをまとめます。

なぜサインが重要なのか?

1. 作家の証明としての役割

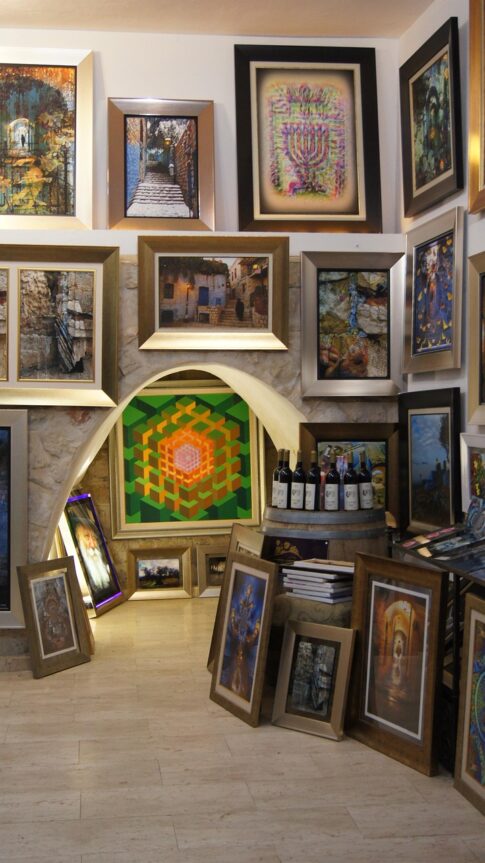

作品にサインを入れることは、誰がその作品を制作したかを証明する行為です。美術市場ではサインの有無が作品の価値を大きく左右することもあるため、欠かせない要素となっています。

2. 作品の完成度を高める

サインは単なる「名前」ではなく、作品の一部として鑑賞者に見られます。バランス良く配置されたサインは、作品全体の完成度を高める効果があります。

3. アーカイブ性・記録性

サインとともに制作年やタイトルを記す場合、後世において作品を識別しやすくなり、アーカイブや展覧会での展示にも役立ちます。

サインの位置を決めるポイント

サインをどこに入れるかは、作品の印象を大きく左右します。主な位置の選び方には以下のような考え方があります。

1. 右下に入れる(最も一般的)

多くの画家が採用している位置が右下です。鑑賞者の視線は自然と左上から右下に流れるため、右下は「締めくくりの場所」として理想的です。

メリット

- 見やすく認識しやすい

- 鑑賞の妨げになりにくい

注意点

- 作品のバランスによっては違和感が出る場合もある

2. 左下に入れる

右下に主要なモチーフがある場合や、デザイン的な理由で左下に入れるケースもあります。

メリット

- 右下と差別化できる

- モチーフとの干渉を避けやすい

3. 上部に入れる

横長の作品や抽象画では、上部にサインを配置することもあります。

メリット

- 個性的な印象を与えられる

- 視線の流れに変化を持たせられる

注意点

- 伝統的な印象を好むコレクターには珍しく見える可能性がある

4. 背面に入れる

近年では、作品表面をできるだけシンプルに見せるために、サインを背面に記す作家も増えています。

メリット

- 表面の鑑賞を妨げない

- 作品の雰囲気を壊さない

注意点

- 真贋確認の際に分かりにくい

- 額装すると見えなくなる

サインの大きさとスタイル

1. 大きさ

サインは目立ちすぎず、かといって小さすぎても存在感がなくなります。作品の対角線の長さの5~10%程度を目安にするとバランスが取りやすいです。

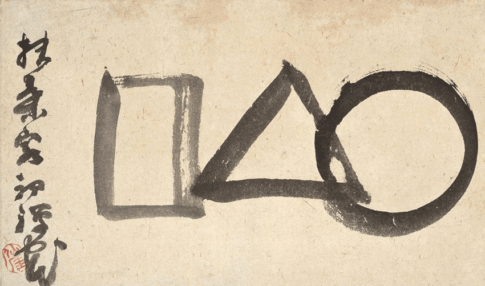

2. スタイル

- フルネーム:正式さが強調される

- イニシャル:現代的でシンプル

- シンボルやマーク:作家のブランド性を高めやすい

サインに適した筆記具の選び方

サインに使う筆記具は、作品の素材や保存性を考慮して選ぶ必要があります。

1. アクリル絵具用の筆

アクリル作品に自然になじむ方法。筆圧を調整して細字を描くときに有効です。

2. 油彩用の細筆

油彩作品の場合、最後に同じ油絵具でサインを入れることで一体感が出ます。

3. アクリルペン(油性ペン)

細かい文字をはっきり書けるため、ジクレー作品や紙作品に適しています。耐光性のあるアート用ペンを選ぶことが重要です。

4. 鉛筆や色鉛筆

水彩紙や版画に用いられることが多い。特に鉛筆は経年変化では消えにくく、裏面サインにも適しています。

5. メタリックペン・白インク

濃い色のキャンバスや暗い背景の作品に有効。視認性を確保しつつ装飾的な効果を持たせられます。

サインを入れる際の注意点

- 作品が完全に乾いてからサインする

乾燥前に書くとにじみや剥がれの原因になります。 - アーカイバル品質の道具を選ぶ

耐光性・耐水性のあるインクや絵具を使うことが望ましいです。 - 練習をしてから本番に臨む

別紙に何度か練習し、バランスを確認してから作品に記入すると失敗を防げます。 - エディション番号との併記

版画やジクレーでは「1/50」「AP(Artist Proof)」などをサインとともに入れるのが一般的です。

実践的なサインの入れ方

- 作品の余白を確認する

- サイン位置の候補をいくつか考える

- トレーシングペーパーで仮サインを置いて確認

- 適した筆記具を選び、練習する

- 一度で決めず、必要なら重ね描きで修正する

サインの保存性と将来価値

サインは一度入れてしまえば修正が難しいため、作品と同様に長期保存を意識する必要があります。

例えば、安価な油性ペンや耐光性の低いインクを使用すると、数十年後に色あせたりにじんだりするリスクがあります。

その結果、真贋の判断が難しくなり、作品価値に影響を与える可能性もあります。

逆に、アーカイバル品質の絵具やインクを用い、バランス良く配置されたサインは、作品の寿命と価値を確実に支える要素となります。

サインもまた「作品の一部」であることを忘れず、未来を見据えて丁寧に選ぶことが大切です。

まとめ

サインは「作家の証明」であると同時に「作品を引き締める要素」でもあります。

- 位置は右下が基本だが、作品のバランスによって柔軟に選ぶ

- 筆記具は耐光性や保存性を重視し、作品の素材に合うものを使用する

- バランス・大きさ・スタイルを工夫することで、サインも作品の一部として調和する

適切なサインを心がけることで、作品の価値を守り、鑑賞者に強い印象を残すことができます。