はじめに

絵画やイラストにおいて「奥行き」をどう描くかは、作品の印象を大きく左右する重要な要素です。

その鍵となるのが「パース(遠近法)」です。パースを理解し活用することで、平面のキャンバスに立体感や空間の広がりを表現でき、作品全体に説得力を持たせることができます。

本記事では、パースの基本的な考え方から、一・二・三点透視図法の違い、さらに実際の活用例や練習方法までを詳しく解説します。

パースとは何か?

「パース」とは、遠近法(Perspective)の略称で、遠くのものは小さく、近くのものは大きく見える視覚の法則を、絵画上に取り入れる技術です。

人間の目は無意識にこの法則を理解しており、絵に取り入れることで「自然に見える」表現が可能になります。

パースの基本原則

- 近くのものは大きく、遠くのものは小さく

- 平行線は遠くで一点に収束する

- 地平線(水平線)は視線の高さを表す

この3つを理解することが、パースを使いこなす第一歩です。

パースの種類

1. 一点透視図法

最もシンプルなパース。すべての奥行きの線が一点(消失点)に向かいます。

例:真っすぐな道路、長い廊下、線路など。

- 特徴:安定感があり、視線を奥へ誘導しやすい。

- 活用例:室内の正面図や、正面から見た街並み。

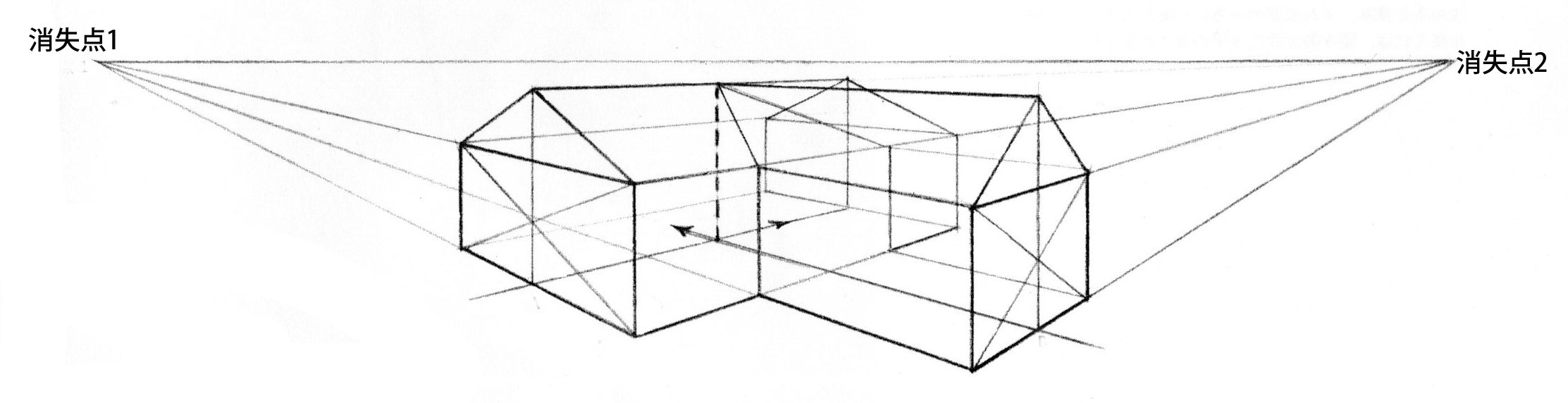

2. 二点透視図法

二つの消失点を使う方法。建物の角や街角を描くときによく使われます。

- 特徴:斜めの構図に対応でき、立体感やダイナミックさが出る。

- 活用例:街並みのスケッチ、机や椅子などの家具。

3. 三点透視図法

三つ目の消失点を加えたパース。主に高いビルや俯瞰・煽り構図に使用されます。

- 特徴:迫力や劇的な効果を演出できる。

- 活用例:都市風景、空から見下ろす視点、見上げるタワーなど。

パースの応用テクニック

1. アイレベルの活用

- アイレベル(視線の高さ)を意識することで、絵に安定感が生まれます。

低いアイレベル → 見上げる構図(迫力・力強さ)

高いアイレベル → 見下ろす構図(俯瞰・客観的)

2. 消失点をずらす

消失点を中央からずらすことで、より自然で柔らかい印象の構図を作れます。建物のスケッチなどで多用されます。

3. デフォルメとの組み合わせ

マンガやイラストでは、正確なパースをあえて崩すことでキャラクターを強調したり、感情を表現することも可能です。

パースの活用例

1. 風景画

- 道路が奥へと続く構図で視線を誘導。

- 並木道の木々を小さく配置して奥行きを強調。

2. 室内描写

- 部屋の四隅や家具を二点透視で描くと自然に。

- 一点透視を使えば「奥にある窓」や「ドア」が映える。

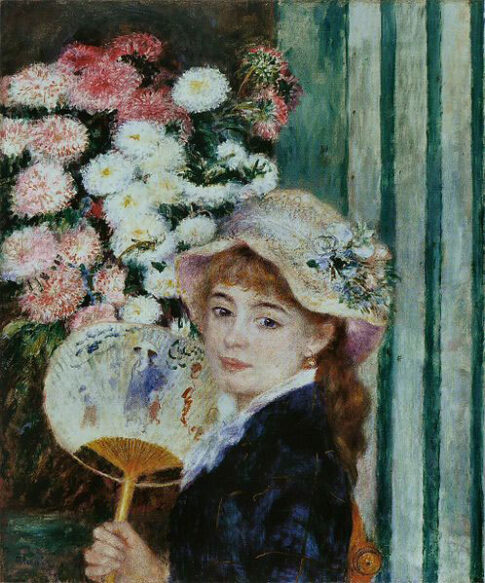

3. 人物と背景

- 人物を手前に大きく配置し、背景をパースで奥に広げる。

- これにより「主人公感」や「存在感」を強調できる。

4. デザインや広告

- パースを利用してロゴや文字を立体的に見せる。

- 商品パッケージを立体的に配置して奥行きを表現。

練習方法

ステップ1:一点透視の練習

- ノートに地平線を引き、中央に消失点を置く。

- 道路やトンネルを描いてみる。

ステップ2:二点透視の練習

- 消失点を左右に置いて、立方体を描く。

- 机や建物を描いてみると理解が深まる。

ステップ3:三点透視の挑戦

- 高層ビルを下から見上げる構図で練習。

- 消失点を上下に加えて描くと迫力が出る。

パースを活かすコツ

- 消失点を必ず意識する

- アイレベルを基準に構図を決める

- シーンに合ったパースを選ぶ

- 正確さにこだわりすぎず、表現として使う

よくある失敗と対処法

- 消失点がずれている → 定規やガイドラインを活用。

- 人物と背景のパースが合っていない → 先に背景を決めてから人物を配置。

- 全体が硬い印象になる → デフォルメや曲線を組み合わせて柔らかさを出す。

実際の作品制作でのパース活用の工夫

パースは単なる技術的な手段にとどまらず、作品のメッセージ性や感情表現を強めるための重要な要素でもあります。

例えば、人物画において人物の後ろに広がる街並みを二点透視で描けば、観る人の視線は自然と人物へ集まり、その存在感を引き立てます。

また、三点透視を用いることで建物の高さや威圧感を強調でき、絵全体にドラマチックな雰囲気を生み出すことができます。

さらに、意図的にパースを崩す「誇張表現」を加えると、リアルさとは異なる独自の世界観を提示することも可能です。

このように、正確な遠近法の知識を持ちながら自由に使い分けることで、アーティストとしての個性を表現できます。

初心者におすすめの練習法

初心者の方がパースを習得するには、まず「日常の身近なもの」を題材にすることがおすすめです。

例えば、部屋のテーブルや椅子、本棚などを二点透視で描く練習を繰り返すと、形の理解と奥行きの把握が自然と身につきます。

さらに、スマートフォンのカメラで撮影した写真をトレースして消失点を探す方法も効果的です。写真の中の直線を延長し、交わる点を確認することで、自分の絵と現実の視覚法則を比較できます。

また、練習では完璧さを求めず「ざっくり奥行きを捉える」ことを意識すると、楽しみながら継続でき、次第に正確さも身についていきます。

まとめ

パースは絵に奥行きと説得力を与える「空間表現の基盤」です。

- 一点透視は安定感

- 二点透視は立体感

- 三点透視は迫力

これらを使い分けることで、風景画からイラスト、デザインに至るまで幅広く応用できます。練習を重ねることで自然と身につき、表現の幅が大きく広がるでしょう。