レンブラント・ファン・レイン『34歳自画像』(1640年)

はじめに

絵画制作において「構成(構図)」と「明暗(光と影)」は切っても切り離せない関係にあります。

構成は画面全体のバランスを決定し、明暗はその構成にリズムや奥行きを与える役割を担います。

多くの初心者は「構図を考えてから明暗を描く」という順序を取りがちですが、実際には 構成と明暗を同時に検討することで、より完成度の高い作品が生まれる のです。

本記事では、明暗と構成を同時に考えるメリットや具体的な練習法を解説し、作品の表現力を高めるヒントをご紹介します。

明暗と構成を分けて考えると起こりやすい問題

1. 構図は整っているのに画面が平板になる

形の配置や比率に気を配って構成を整えても、明暗のバランスを後から足すと「置いただけ」の印象になりやすく、作品全体に立体感や奥行きが欠けてしまいます。

2. 明暗を足すと構成が崩れる

後から強い影やハイライトを加えた結果、構図の焦点が移動してしまい、視線の流れが不自然になることがあります。

3. リズムが不調和になる

明暗の配置は視覚的なリズムをつくります。構図を決めた後に無理に明暗を追加すると、リズムが乱れ、見る人に不安定な印象を与えることがあります。

明暗と構成を同時に検討するメリット

1. 視線誘導が自然になる

明暗を意識した構成は、観る人の視線を自然に導きます。明るい部分に注目を集め、暗い部分で休ませることで、画面全体の流れが滑らかになります。

2. 奥行きと立体感が増す

構図の段階で明暗を考慮すると、前景・中景・背景の区別が明確になり、空間的な奥行きを強調できます。

3. 表現したいテーマを強調できる

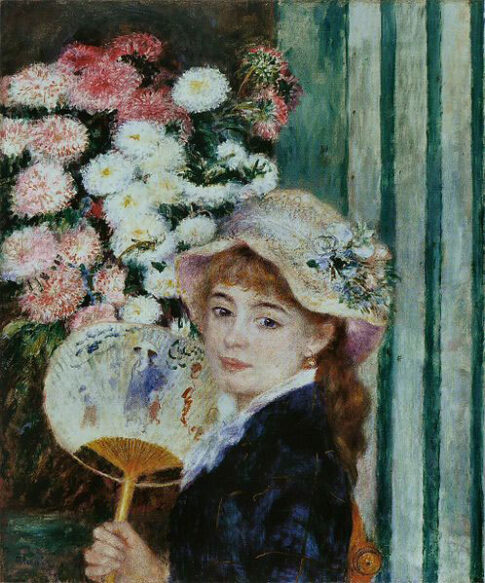

構図と明暗が一体化していると、画面の中で「どこを見せたいか」が明確になります。例えば、人物画なら顔に光を集め、背景は抑えることでテーマ性を強調できます。

4. 制作過程の効率化

構成と明暗を別々に考えると修正の繰り返しが多くなりますが、同時に検討すれば制作時間の短縮や効率化にもつながります。

明暗と構成を同時に考える練習法

1. サムネイルスケッチで試す

小さな紙に 5cm四方程度のサムネイルスケッチ を複数描き、形の配置と同時に明暗のバランスも決めます。鉛筆一本で「明・中・暗」の3階調に分けるだけでも、構図と明暗の関係を簡単に確認できます。

2. 白黒写真に変換して構成を見る

完成イメージの写真や下絵をモノクロ化すると、色に惑わされずに明暗と構成のバランスを客観的に判断できます。デジタル環境ならワンクリックで確認できるため、特に便利です。

3. 逆光・斜光を意識して構成を組む

光源の方向をあらかじめ決めて構図を取る練習をします。例えば逆光で人物を配置すると、自然にシルエットが強調され、構成と明暗が一体化しやすくなります。

4. モノトーンで描いてみる

色を使わず、黒〜白の階調だけで作品を仕上げてみましょう。これは「明暗と構成の骨格」を意識する格好の訓練となり、色彩に頼らない画面づくりの感覚を養えます。

5. グリッドを使った視線誘導の確認

構図のグリッド(黄金比・三分割法など)を意識しつつ、明暗を置いていくと、画面の焦点や動きがより明確になります。

実践的なステップ

- テーマを決める

描きたい主題をはっきりさせる。 - 光源を設定する

自然光か人工光か、方向を想定する。 - サムネイルスケッチで構成+明暗を検討する

形と明暗を同時に配置し、視線の流れを確認する。 - モノクロで試作する

色を使う前に明暗と構成の完成度を確認する。 - 本制作に移る

色彩を乗せながらも、常に明暗のバランスを意識する。

具体例:静物画の場合

花瓶と果物を描く静物画を想定します。

- 構図のみ考えた場合:中央に花瓶、左右に果物を配置しバランスを取る。

- 明暗も同時に考えた場合:花瓶に光を当て、片側の果物を影に沈めることで、立体感と主題の強調が生まれる。

同じモチーフでも「明暗と構成を同時に考える」ことで、画面の説得力が大きく変わります。

よくある失敗と改善ポイント

- 失敗1:明るさを均一にしてしまい、焦点がぼやける

→ 改善:最も見せたい部分に強い光を集中させる。 - 失敗2:暗部が弱く、全体が平面的になる

→ 改善:思い切って暗部を深く描く。 - 失敗3:構成を優先しすぎて明暗が不自然

→ 改善:モチーフの自然な光の当たり方を優先し、構図を調整する。

上級者への発展練習

- 複数の光源を想定する

メインライトと補助光を組み合わせて、複雑な明暗を構成に組み込む。 - 色彩と明暗をリンクさせる

暖色系で明部を表現し、寒色系で暗部を支えるなど、色と明暗を一体化させる。 - 意図的に明暗をずらす

現実の光ではなく、表現上の効果として大胆に明暗を配置することで、ドラマチックな構図を生み出す。

まとめ

明暗と構成を同時に検討する練習は、絵画の完成度を一段引き上げるための重要なプロセスです。

- 分離して考えると平板になりがち

- 同時に考えると自然な視線誘導・奥行き・テーマ性が生まれる

- サムネイルスケッチやモノクロ練習で感覚を養うことが効果的

特に初心者から中級者にかけては、「構図を決める=明暗も決める」という意識を持つだけで、作品の印象が大きく変わります。

日々の練習に取り入れ、明暗と構成の一体感を体得することで、より表現力の高い作品を生み出せるでしょう。