〜作品の色を正確に再現するためのポイント〜

はじめに:なぜ色校正が必要なのか

絵画やデジタルアートを印刷する際に、多くの作家が直面する課題のひとつが「色の再現性」です。

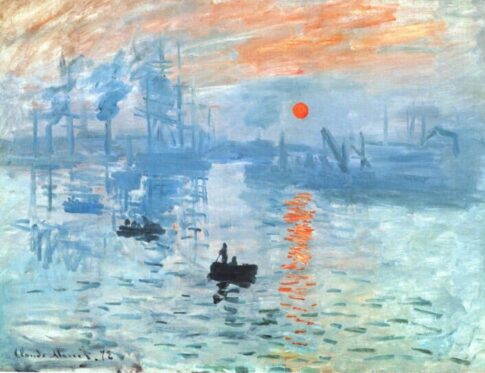

モニターで見た鮮やかな赤や青が、印刷物では沈んで見えたり、彩度が落ちてしまったりすることは少なくありません。

特にジクレー印刷や展覧会用のポスター制作では、原画のイメージを忠実に再現することが重要です。

そのために欠かせないのが 色校正(プルーフチェック)。

印刷前に色味のズレを確認し、必要に応じて修正することで、最終成果物の品質を保証する役割を果たします。

この記事では、色校正の際に役立つ「チェック表」の作り方を具体的に解説していきます。

色校正チェック表を作るメリット

色校正は目視による判断が基本ですが、感覚だけに頼ると見落としが生じやすくなります。チェック表を作ることで、以下のようなメリットがあります。

- 確認漏れを防ぐ:体系化されたリストに沿って確認するため、重要な点を見逃さない。

- 複数人で共有できる:印刷所やチームと共通の基準を持つことで、意思疎通がスムーズになる。

- 改善履歴を残せる:過去の修正ポイントを記録することで、次回の印刷に活かせる。

- 安定した品質を維持できる:作品ごとにブレのない色再現が可能になる。

チェック表に盛り込むべき基本項目

色校正のチェック表には、以下のようなポイントを盛り込むと実用的です。

1. 色の再現性

- 原画やモニターの色味と比較しているか?

- 肌色、空、草木など「自然な色」が違和感なく再現されているか?

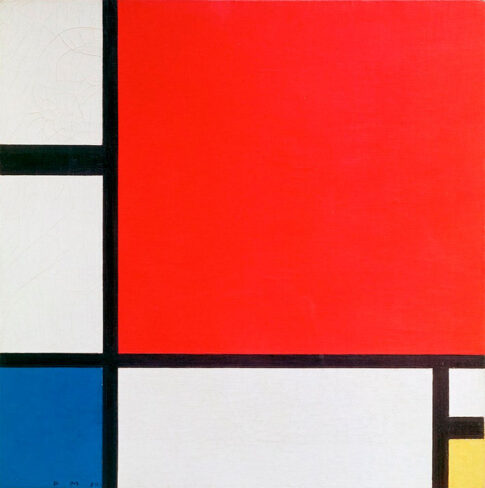

- 特に強調したい色(赤・青・金・銀など)は忠実に表現されているか?

2. 明度・コントラスト

- 全体が暗すぎないか?

- ハイライトが飛んでいないか?

- 影の部分がつぶれていないか?

3. 解像度・シャープさ

- 細部がボケていないか?

- 筆のタッチやテクスチャは再現されているか?

4. 階調のなめらかさ

- グラデーションが滑らかに表現されているか?

- 色の境目に不要な段差(バンディング)がないか?

5. 印刷用データの技術的チェック

- カラーモードはCMYKになっているか?

- ICCプロファイルは適切に設定されているか?

- 解像度は300dpi以上確保されているか?

6. 試し刷りと比較

- プルーフプリントと最終データに違いはないか?

- 用紙による色味の変化を確認しているか?

実際のチェック表フォーマット例

以下のようにシンプルな表形式にすると、使いやすさが増します。

| チェック項目 | 確認内容 | 判定(OK/要修正) | 修正内容メモ |

|---|---|---|---|

| 色の再現性 | 原画との色差を確認 | ||

| 明度・コントラスト | 暗部・明部のバランス | ||

| 解像度 | 300dpi以上か | ||

| 階調 | グラデーションの滑らかさ | ||

| カラーモード | CMYK設定 | ||

| ICCプロファイル | 用紙に適したものを使用 | ||

| 用紙確認 | 試し刷りで質感チェック |

色校正に役立つツールと知識

1. モニターキャリブレーション

モニターの色が正しく表示されていなければ、そもそも校正が成り立ちません。定期的にキャリブレーターを使って調整することが推奨されます。

2. ICCプロファイル

印刷所が推奨するICCプロファイルを適用し、データを入稿することで、色の再現性が大幅に向上します。

例:Canon PRO-G1用「Epson MC厚手マット紙」ICCプロファイルなど。

3. 照明環境

確認作業は、昼光色(5000K前後)の照明下で行うのが望ましいです。暖色系の照明では色味がずれて見えることがあります。

実践的な活用方法

- チェック表を印刷して作業机に常備:印刷前の最終確認に必ず使用する。

- 複数回の校正で更新:1回目の試し刷りと2回目の修正でチェック表を見比べる。

- データ管理に活用:作品ごとにチェック表を保存し、再注文時に参照する。

よくある失敗と防止策

- 色が沈む → 用紙を変えてみる(光沢紙、マット紙など)。

- 原画より彩度が低い → Photoshopで彩度調整を軽く行う。

- 黒が潰れる → トーンカーブで暗部を調整。

- 再現が安定しない → ICCプロファイルと用紙設定を固定する。

色校正をより効果的に行う工夫

1. 優先順位をつけてチェックする

すべての項目を同じ比重で確認すると時間がかかりすぎてしまうため、作品の特徴に応じて 重点項目 を決めるのがおすすめです。

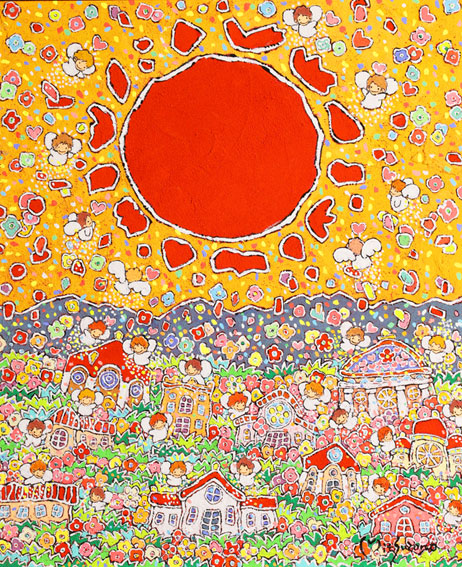

- 人物画 → 肌の自然な色味

- 風景画 → 空や水面のブルー、草木のグリーン

- 抽象画 → 鮮やかな色やメタリックの質感

こうした重点を意識することで、効率的かつ的確に色校正を進められます。

2. 「色見本」を横に置いて比較する

色は相対的に見え方が変わるため、印刷時に基準となる色見本を手元に置くとチェックが正確になります。

具体的には、以下のような方法があります。

- Pantone(パントーン)ガイドを活用する

- 自分で作ったカラーチャートを参照する

- 過去に満足できたプリントを基準にする

基準色を持つことで「なんとなく違う」ではなく、客観的に「何が違うか」を判断できるようになります。

3. 用紙ごとの特性を記録する

同じデータでも、用紙が変われば発色は大きく変わります。光沢紙は鮮やかに、マット紙は落ち着いた印象に仕上がるため、チェック表には必ず 使用した用紙名と仕上がりの特徴 をメモしておくと便利です。

この記録が積み重なれば、次回の作品やリピート注文で迷う時間を短縮できます。

4. チームや印刷所と共有する

チェック表は自分だけの確認ツールとして使うだけでなく、印刷所や制作チームと共有する資料としても有効です。

「この赤は少し暗く見える」「この部分は明度を上げてほしい」といった指示を表に書き込むことで、言葉だけでは伝わりにくいニュアンスを具体化できます。結果として修正依頼のやり取りが減り、納品までの時間短縮にもつながります。

5. 定期的に見直してアップデートする

一度作ったチェック表をそのまま使い続けるのではなく、実際の校正経験を踏まえて 項目を追加・改善 することが重要です。

- 「金属箔を使った作品の光沢チェック」

- 「夜景の深いブルーの再現」

- 「ラメやパール系の反射確認」

など、自分の作品スタイルに合わせたオリジナル項目を追加すると、より実践的なツールに成長していきます。

まとめ

色校正は「感覚」だけでなく「仕組み化」することで、安定した品質を維持できます。

チェック表を導入することで、

- 見落としを防ぐ

- 作業を標準化できる

- 印刷所との意思疎通がスムーズになる

といった大きなメリットがあります。

これからジクレー印刷や作品の複製を考えている方は、ぜひ自分専用の「色校正チェック表」を作り、作品の魅力を最大限に引き出してください。