日常の中に“描くテーマ”は隠れている

「今日は何を描こう?」

そう思いながらキャンバスの前で手が止まってしまうことは、どんな作家にもあるものです。

しかし、実は「テーマ」は特別な出来事から生まれるとは限りません。

普段の生活のなかにこそ、心を動かす瞬間や作品の種が潜んでいるのです。

それを見つけ出す力を養うことが、「日常からテーマを発見するトレーニング」です。

観察力を鍛える:小さな違和感を見逃さない

テーマ発見の第一歩は「観察」です。

日常の風景、街の音、誰かの仕草――そうした何気ない瞬間に“心が少し動いた”とき、それが創作のサインです。

観察トレーニングの例

- 通勤・通学の道を毎日違う視点で見る

「今日は影の形を意識してみよう」「空の色のグラデーションを見よう」など、焦点を変えて観察することで、発見の感度が高まります。 - 気になったものをメモする

「古びたベンチ」「曇り空のグレー」「笑う子どもの声」など、短い言葉で残しておきます。後で見返すと、自分の感性の傾向が見えてきます。 - 一日一枚“観察スケッチ”を描く

対象を描くことよりも、“自分が何を見て心が動いたか”を記録する目的で行います。

こうした観察の積み重ねが、やがて「テーマを感じ取る力」に変わっていきます。

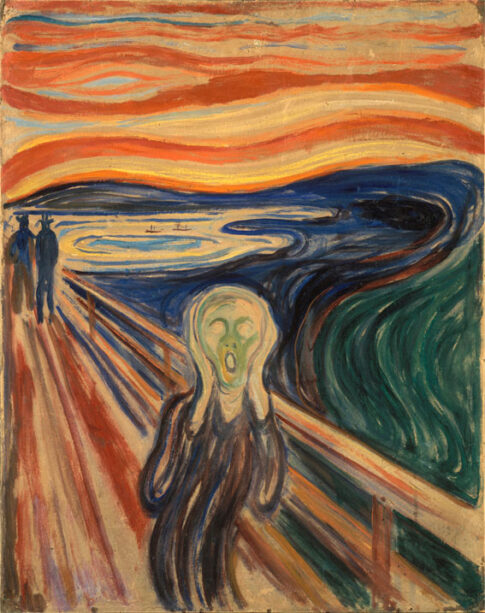

感情を起点にテーマを探す

「何を描くか」よりも、「何を感じたか」に意識を向けることで、テーマは自然に立ち上がります。

日常の中で湧いた感情――喜び、寂しさ、懐かしさ、安らぎ――を丁寧に言葉にすることで、それが作品の軸になります。

感情をテーマ化する手順

- 感情を一言で書き出す

例:「静かな幸福」「忘れられない夕暮れ」「再会の予感」 - その感情を象徴するモチーフを考える

「静かな幸福」=朝の光、「再会」=重なる影、「懐かしさ」=古い窓ガラス など。 - モチーフを構成・色で表す

優しい感情なら明るいトーンと柔らかい形、悲しみなら低彩度と斜め構図など、感情を視覚化していきます。

感情をテーマ化することで、単なる“風景”や“物”を描くのではなく、「心の記録」としての作品が生まれます。

ルーティンから“非日常”を見つける

毎日の繰り返しの中にも、視点を変えることで新しいテーマが潜んでいます。

たとえば、朝の光がカーテンに映る模様や、コーヒーの香り、散歩中の影の形など――それらは一見ありふれていますが、視点を変えればアートの題材になります。

視点を変えるトレーニング法

- 逆光で見る:物の輪郭や透明感が新しい表情を見せる。

- 俯瞰・接写で撮る:スマホで普段と違う角度から撮影してみる。

- 時間をずらす:同じ場所でも、朝・昼・夜で全く違う印象になる。

同じ空間でも「見る・感じる・記録する」を変化させることで、テーマの幅が大きく広がります。

五感を使ったテーマ発見

テーマを見つけるには、視覚だけでなく「五感」を意識することが大切です。

アートは“体験の表現”でもあるため、五感を通じて得た印象を作品に変換することが、表現に深みをもたらします。

感覚トレーニングの例

- 音を聞いて色で表す:「雨音=青」「笑い声=オレンジ」など。

- 匂いを絵にする:「花の香り=淡いグラデーション」「古本の匂い=セピアトーン」。

- 触感を描く:「冷たい金属」「ざらついた壁」など、質感を筆のタッチで再現。

これらを繰り返すことで、日常の中にある“感覚的なテーマ”をキャッチできるようになります。

言葉でインスピレーションを掘り起こす

絵を描く前に、**「言葉のスケッチ」**をしてみるのも効果的です。

文章にすることで、ぼんやりしていた感覚が整理され、テーマが明確になります。

言葉のスケッチ例

- 「風が通り抜けた瞬間の静けさ」

- 「太陽の光が壁を優しく包んだ朝」

- 「消えそうで消えない記憶の色」

こうした文章をストックしておくと、作品制作の際に“感情の記録帳”として役立ちます。

タイトルやコンセプト文にも発展させやすく、アートの物語性を強めることができます。

写真やスケッチで“テーマノート”を作る

日常の発見を継続するには、**「テーマノート」や「インスピレーションブック」**を作ることをおすすめします。

テーマノートの構成例

- 観察した日付

- 写真またはスケッチ

- 感じた言葉(短文でOK)

- 色の印象(カラーチップなど)

- 後で描きたい構図メモ

スマートフォンのフォルダでも構いません。

定期的に見返すことで、「自分が何に心を動かされる人間なのか」が可視化され、作品テーマの方向性が見えてきます。

他者との会話からテーマを見つける

人と話している中で「それ、面白いね」と感じた瞬間も、立派なテーマの種です。

自分とは異なる視点や価値観に触れることで、新しいテーマが生まれます。

会話をテーマに変える方法

- 共感した言葉をメモする:「わかる、その感じ!」と思った瞬間を記録。

- 相手の視点で世界を見てみる:自分の中にはない感情が発見できる。

- インタビュー方式で聞く:「あなたにとって幸せとは?」など、テーマ性のある質問をしてみる。

作品のモチーフを“他者との共感”から生み出すと、見る人にも響く普遍的なテーマへと成長します。

習慣化が“テーマ発見力”を育てる

テーマを見つける力は、一度身につけたら終わりではなく、毎日の積み重ねで磨かれていく筋肉のようなものです。

継続のコツ

- 毎日5分だけ「気になるもの」を記録

- SNSに「今日のインスピレーション」を投稿(#アート #スケッチ日記 など)

- 1週間ごとに「気になったワードTOP3」をまとめる

これを続けていくうちに、自然と「描きたいテーマ」が溢れ出すようになります。

継続が、クリエイティブの原動力なのです。

まとめ:日常を“アートの源泉”に変える

「特別な出来事がないと描けない」と思ってしまう時こそ、日常に目を向けてみましょう。

光、音、感情、人とのつながり―― すべてが作品の糸口になります。

日常の断片を拾い集め、それを自分のフィルターを通して再構築する。

それが「テーマを発見する力」であり、アーティストにとって最も大切な感性のトレーニングです。

描くこととは、世界を“もう一度見つめ直す”行為。

あなたの毎日は、すでにアートで満たされています。

それに気づくことこそが、創作の始まりなのです。