1. まずは「好き/気になる」ポイントを探す

鑑賞の最初の一歩は、感覚で見ることです。

- どの色に目がいく?

- 一番最初に心が動いた場所はどこ?

- 何となく“好き”“気になる”“落ち着く”“不思議”…など直感は?

最初から意味や技法を考える必要はありません。

絵画はまず“感じるもの”。

この直感が、後の深い鑑賞につながります。

2. 構図に注目する(視線の流れを追う)

構図は、鑑賞体験の「地図」のようなもの。

よく使われる構図

- 三角構図:安定・堂々とした印象

- 黄金比構図:自然で調和した美しさ

- 対角線構図:動き・スピード感

- S字構図:優しさ・流れ・リズム感

- 左右非対称(アシンメトリー):緊張感や独特のバランス

視線がどのように動くのかを追っていくと、作者の意図が見えてきます。

たとえば富士山の作品なら「三角構図の安定」「山頂へ導かれる視線」「空の余白」が特徴になります。

3. 色を読む(色彩は“言葉”である)

色は感情を操る大切な要素。

- 暖色(赤・オレンジ・黄色):活力・情熱・温かさ

- 寒色(青・緑):静けさ・冷たさ・安定

- モノトーン:洗練・静謐・精神性

- 補色の組み合わせ(青×オレンジなど):強い存在感、視覚的インパクト

「なぜこの色が使われているのか?」を考えると、作品の“心理”に近づけます。

4. タッチや質感を観察する

絵の表面には、作家の呼吸やリズムが残っています。

- 筆跡が大胆 → 力強さ・感情の高まり

- 塗りが滑らか → 静けさ・繊細さ

- 厚塗り(インパスト) → エネルギー・物質感

- レイヤーを重ねた透明感 → 奥行き・時間の積層

近づいて質感を見ると「こんなふうに描いていたのか」と発見が増えます。

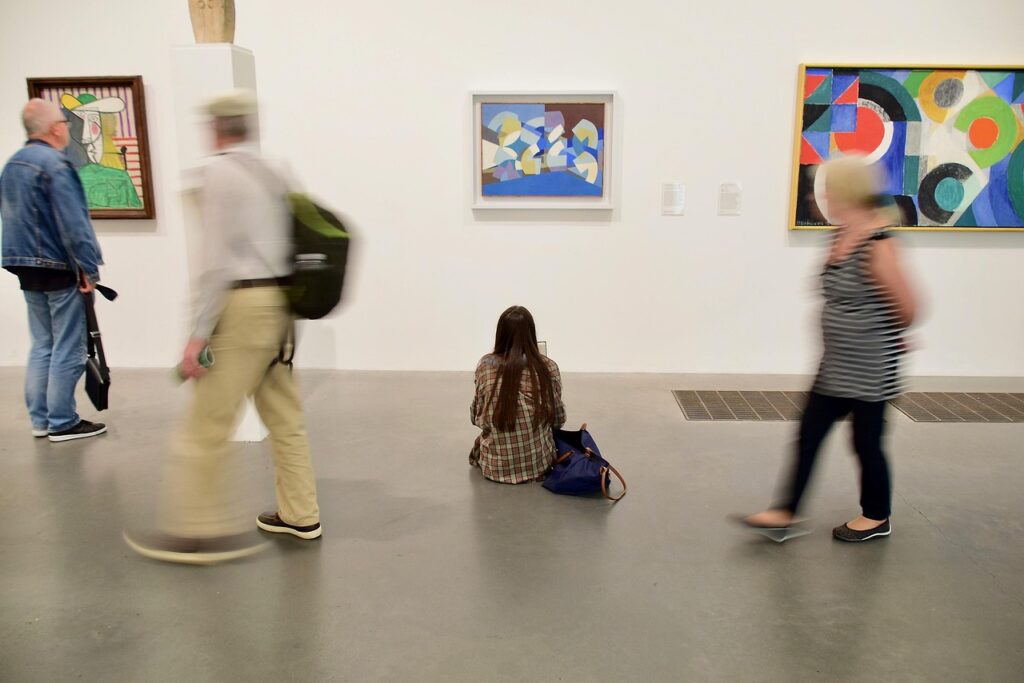

5. 距離を変えて鑑賞する

同じ絵でも、距離によって“まったく別の作品”になります。

- 遠くから:作品全体の構図・空気感

- 中距離で:色の関係性・リズム

- 近くで:筆跡・素材の質感・技法

特に抽象画や大型作品は、距離を変えるほど理解が深まります。

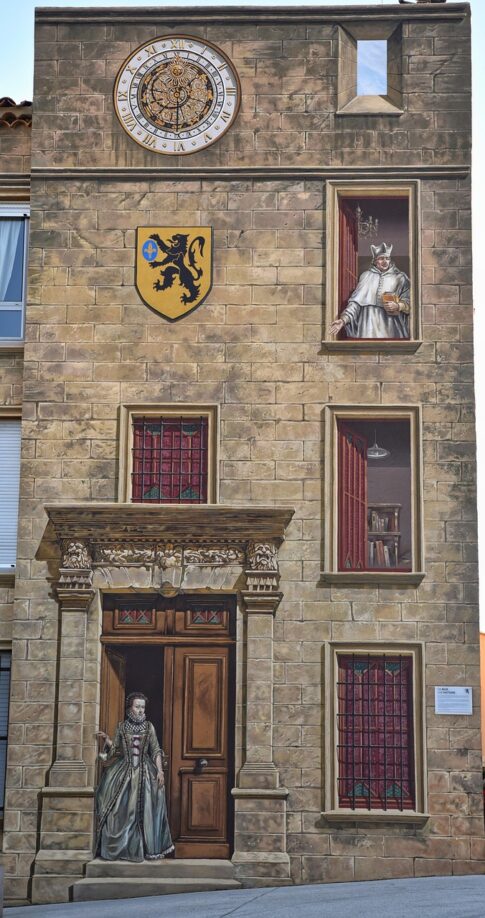

6. 物語・背景を知る(意味を見る)

鑑賞の後半では、絵の裏側にある物語を知っていきます。

- 作者の時代背景

- 制作時の心境

- 作品が描かれた環境(旅・モデル・象徴など)

- モチーフの意味(太陽=生命・希望/富士山=霊性・象徴性 など)

ただし、背景知識は“最後”でOK。

先に知識を入れると、自分の感性が働かなくなるためです。

7. 自分にとって“どんな絵か”を言語化する

鑑賞の仕上げとして、自分の言葉で作品を語ると理解が深まります。

- この絵の「一番好きなポイント」は?

- どんな感情が動いた?

- 家に飾るとしたら、どんな空間が合う?

- 心の中にどんな余韻が残った?

鑑賞の答えはひとつではなく、すべて正解です。

まとめ

絵画鑑賞は、知識よりも“自分の心の動き”から始めるのがいちばん大切です。

- 感じる

- 見つめる

- 読み解く

- 言語化する

この4つのステップを意識すると、どんな作品でも深く、豊かに味わえるようになります。