色彩の魅力を最大限に引き出すために

デザインやアートに携わる方にとって、「色」は非常に重要な要素です。

特に、色の混ぜ方(混色)や色同士の組み合わせ方を理解しておくことは、作品やプロジェクトの印象を大きく左右します。

本記事では、初心者から中級者まで参考になるように、「混色の基本」と「色の組み合わせのコツ」を解説していきます。

混色とは?

混色とは、複数の色を混ぜて新たな色を作り出すことです。絵の具などの物理的な混色と、デジタル画面での色の重ね合わせでは理論が異なります。

減法混色(Subtractive Color Mixing)

絵の具やインクなど、物理的な色材を混ぜるときの混色方法です。シアン・マゼンタ・イエロー(CMY)が基本三原色とされ、すべてを混ぜると黒に近づきます。

- 赤(マゼンタ+イエロー)

- 緑(シアン+イエロー)

- 青(シアン+マゼンタ)

これらの色を使い分けることで、さまざまな色を作ることが可能になります。

加法混色(Additive Color Mixing)

光を使った混色方法で、ディスプレイや舞台照明などに使われます。赤・緑・青(RGB)が三原色で、すべてを混ぜると白になります。

- 黄色(赤+緑)

- シアン(緑+青)

- マゼンタ(青+赤)

加法混色はデジタルアートやWEBデザインなど、画面上で色を扱うときに重要です。

混色の基本原

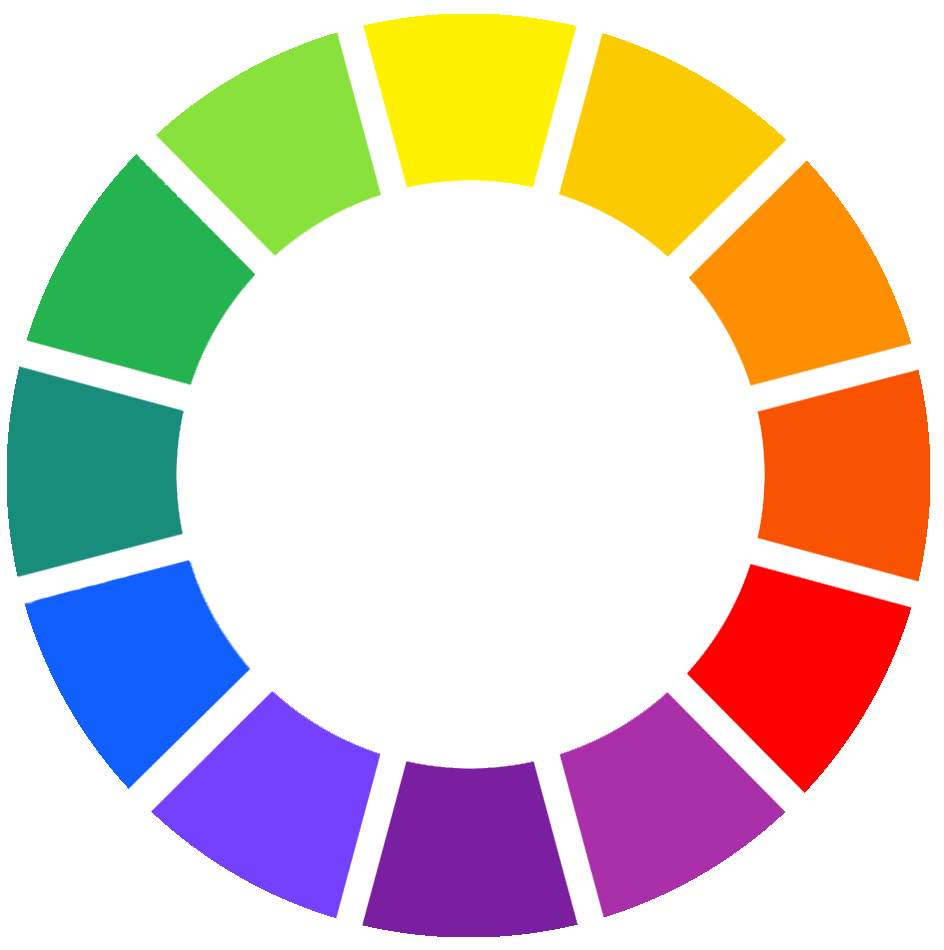

補色の理解

補色(Complementary Colors)とは、色相環で正反対に位置する色同士のことです。補色を組み合わせることで、色のコントラストが強まり、鮮やかな印象になります。

例

- 赤と緑

- 青とオレンジ

- 黄と紫

補色の使い方を間違えると、視覚的にチカチカして見づらくなることもありますが、バランス良く使えば非常に効果的な配色になります。

彩度と明度の調整

色の混色では、「彩度(色の鮮やかさ)」と「明度(明るさ)」のコントロールも非常に重要です。

例えば、補色同士を混ぜすぎると灰色に近づくなど、意図しない結果になることもあります。

グレイッシュな色の活用

強い色を使うときには、グレイッシュな(灰色がかった)中間色をうまく挟むと、全体のバランスが取りやすくなります。

これにより、目に優しく調和の取れたデザインが完成します。

色の組み合わせのコツ

トライアド配色(Triadic Colors)

色相環上で正三角形を描くように選ぶ3色の組み合わせです。

バランスが良く、ポップで印象的な配色になります。例えば、「赤・青・黄」などが典型です。

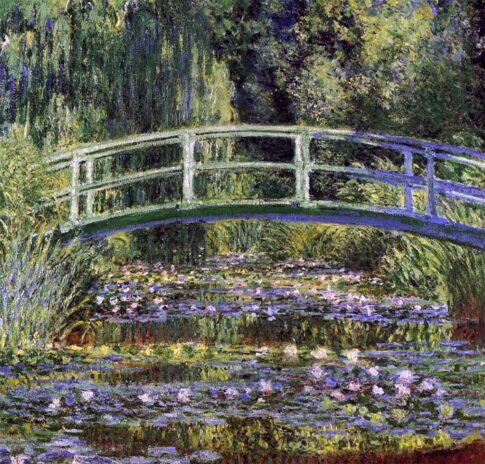

アナロガス配色(類似色の組み合わせ)

色相環で隣り合う色を組み合わせる方法です。自然な流れを感じさせる柔らかい印象になります。

例

- 青・青緑・緑

- 赤・赤紫・紫

この配色は落ち着いたデザインや、統一感のある表現に適しています。

モノクロマティック配色(単一色の濃淡)

一つの色をベースにして、その濃淡や明度差で変化をつける方法です。非常にシンプルながらも洗練された印象を与える配色です。

4. 実践的な混色テクニック

手元で試すことの重要性

色の理論はあくまでも「理論」であり、実際に混ぜてみると印象が異なることがあります。

特に絵の具の場合は、使うメーカーや紙の種類によっても仕上がりが変わります。まずは実際に手元で試してみることが、上達への近道です。

カラーチャートを作る

自分だけの混色チャートを作成しておくと、作品づくりの際に非常に役立ちます。

「この色を作るにはどの組み合わせが必要か」が一目でわかるようになります。

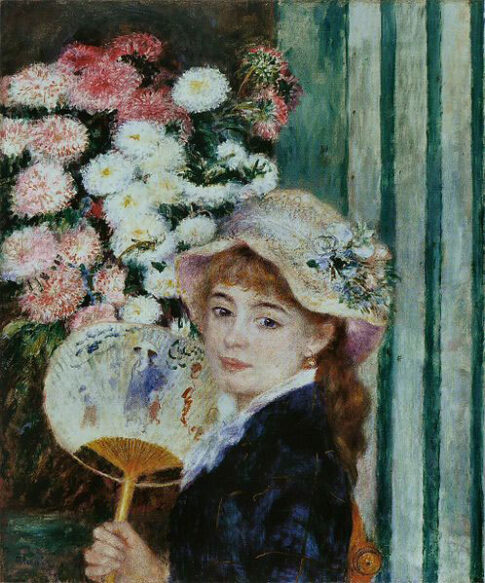

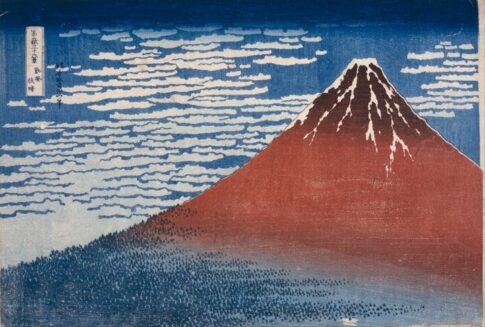

色の意味を理解する

色にはそれぞれ心理的な効果や意味があります。

たとえば、赤は情熱や危険、青は冷静や安心感を表現すると言われています。

混色や配色を考える際には、色の持つ意味や文化的背景も意識すると、より効果的な表現が可能になります。

色彩感覚を鍛えるためにできること

- 日常生活の中で、色の組み合わせを意識する

- 他人のデザインを観察して、配色を分析する

- カラーコーディネートの資格取得を目指す

特に「色彩検定」や「カラーコーディネーター検定」などの勉強を通して、理論的な知識と実践力の両方を高めることができます。

まとめ

混色や色の組み合わせは、ただの「感覚」だけでなく、しっかりとした理論とテクニックに基づいています。

初心者の方でも、基本的な混色理論や配色パターンを学ぶことで、確実にセンスを磨くことが可能です。

ぜひ、本記事を参考に、あなたの作品やデザインに色の魔法を取り入れてみてください。