はじめに

人物画は、絵画ジャンルの中でも特に“人間らしさ”や“感情”が問われる分野です。そして、その魅力を最大限に引き出すために欠かせないのが「構図」です。

構図とは、画面内の要素の配置やバランスを設計することであり、人物画ではポーズ・視線・背景・空間など、多くの要素を意識的に配置することが求められます。

この記事では、人物画を描く際に押さえておきたい構図の基本と応用テクニック、そして感情や物語性を伝えるための工夫について解説します。

1. 人物画における構図の重要性

視線誘導と主題の明確化

構図を工夫することで、鑑賞者の目線を自然に主題(=人物)に導き、感情の流れや物語を効果的に伝えることができます。たとえば、背景のラインや小物、光の方向などが人物に集まるように配置されていると、人物が画面の中心的存在として強調されます。

空間と緊張感の演出

人物の配置によっては、画面に静けさや緊張感、ダイナミズムを与えることも可能です。中心から少しずらした位置に人物を置くだけでも、構図に緊張と動きが生まれます。

2. 人物画における構図の基本テクニック

三分割法(ルール・オブ・サード)

画面を縦横に三等分し、その交点やライン上に人物の顔や目線を配置すると、バランスの取れた構図になります。これは自然界でも心地よく感じられる“黄金比”に近い配置です。

- 顔や目線を交点に置く

- 身体のラインを分割線に重ねる

中心構図と対称構図

人物を画面の中央に配置し、左右対称に背景や要素を置く構図です。正面からの肖像画に多く用いられ、威厳や存在感、安定感を生み出します。

対角線構図

対角線を活用することで、動きや奥行きを表現できます。人物の体の傾きや背景のラインを対角に沿わせると、画面全体に動的な印象を与えることができます。

3. ポージングと視線の工夫

動きのあるポーズ

静止した人物でも、ポーズの取り方次第で「動き」を感じさせることができます。たとえば、肩の高さに差をつけたり、腰をひねるなど、S字ラインを意識したポーズは自然かつ魅力的です。

視線の方向と構図の関係

- 鑑賞者を見る視線(アイコンタクト):インパクトや親近感が強くなる

- 画面外を見つめる視線:ストーリーや思索性を生む

- 視線の先に小物を配置:物語の伏線や意図を暗示

4. 背景と空間の使い方

ネガティブスペース(余白)の活用

背景に大きな余白を作ることで、人物の存在感を引き立てることができます。また、余白は「静けさ」や「孤独感」などの感情表現にもつながります。

小物・背景との関係性

人物の周囲に配置する小物や背景は、単なる装飾ではなく、人物の性格や物語のヒントになります。

たとえば、

- 本や花束:知性や感性を象徴

- 窓から差し込む光:希望や時間の流れの暗示

といったように、象徴的に使うことで視覚的な深みが加わります。

5. 複数人物を描く場合の構図の工夫

関係性の表現

二人以上の人物を描く場合、互いの距離や向き、視線の交差が「人間関係」を示唆します。

例:

- 背を向け合う人物:対立や距離感

- 視線を交わす二人:親密さや会話の雰囲気

- 手が触れている構図:感情のつながり

高低差とリズム

子どもと大人、座る人と立つ人など、異なる高さを意図的に構成することで、画面にリズムと奥行きを生み出します。高さや配置は、心理的な力関係も演出可能です。

6. 人物画構図における実践アイデア

構図のバリエーションをスケッチで試す

下描き段階で複数の構図を試してみることで、最も効果的な配置が見えてきます。視線の誘導やバランスを意識しながら、「引き算」と「足し算」の構成を行いましょう。

モチーフ別に構図の型を作っておく

- 肖像画(バストアップ):中央配置+シンプル背景

- 全身像:対角線構図+背景小物の配置

- ストーリー性重視:人物+視線の先に“物語の鍵”を配置

7. よくある構図の失敗とその改善

| よくあるミス | 改善ポイント |

|---|---|

| 主役が中心すぎて平坦な印象 | 三分割法や視線の流れで動きを追加 |

| 背景が主張しすぎて人物が埋もれる | 明度・彩度を調整して人物を際立たせる |

| ポーズが不自然または固い | 実際にポーズをとって写真を参考にする |

| 視線の方向に何もない | 空間に意味のある要素(小物や窓など)を配置する |

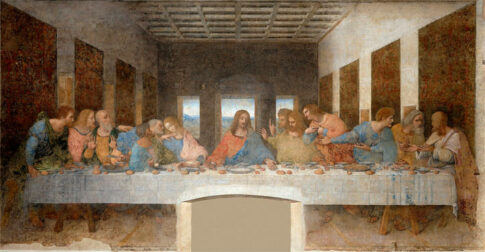

8. 著名な人物画作品に見る構図の工夫

歴史的名画や現代の代表的な人物画には、優れた構図の工夫が見られます。それらを分析することで、構図の重要性や応用力がより明確になります。

レオナルド・ダ・ヴィンチ《モナ・リザ》

- 構図の特徴:三分割法を活かした安定感のある中心構図。背景には遠近法による奥行きがあり、人物の穏やかな表情と調和しています。

- 構図的効果:視線は自然と彼女の顔に集まり、背景とのコントラストで人物が浮かび上がるような印象を与えています。

フェルメール《真珠の耳飾りの少女》

- 構図の特徴:黒い背景を用いて、顔と耳飾りを浮き上がらせる強いコントラスト構図。

- 構図的効果:視線と体の向きが異なることで動きを感じさせ、静謐でありながらも感情の余韻を残す構図となっています。

フランシス・ベーコンの肖像画

- 構図の特徴:極端な非対称構図と歪んだポージングで構成され、空間の“崩れ”が緊張感を生みます。

- 構図的効果:人物の内面の混乱や不安を構図によって表現し、感情的インパクトを与えています。

東山魁夷《白馬の見える道》

- 構図の特徴:人物ではなく風景画だが、人物的存在感を持つ白馬を画面奥の三分割ラインに配置。道が視線を白馬へと導きます。

- 構図的効果:日本画においても、西洋の構図理論を応用しながら「余白」や「静寂」の演出を成功させており、人物画にも応用できる構図術を示しています。

9. AI時代における構図の再評価

近年、AIによる画像生成技術が進化し、構図や人物配置を自動で行うツールも登場しています。しかし、そこに“人間らしい意図”や“感情の設計”が欠けていると、作品に深みが出ません。

- AIが生成する構図:技術的に正確でありながら、均質になりやすく、個性や詩的表現が弱い

- 人間の構図設計:感情、物語、作家性を込めた“意味のある不均衡”や“間(ま)”を生むことができる

構図は、単なる「計算」ではなく、「選択と意図」の積み重ね。だからこそ、人物画においては、作家自身の目と感性で構成を考えることが不可欠です。

まとめ:構図は“語る”ための設計図

人物画における構図は、単なる「画面の整理」ではありません。それは、感情を語り、関係性を描き、物語を紡ぐための“視覚的な言語”です。

象徴性のあるモチーフと人物を組み合わせる際は、構図の選び方ひとつで作品の意味や力強さが大きく変わります。

ぜひ、構図という“見えない設計図”を味方につけて、人物画の深みをさらに引き出してください。