『最後の晩餐』(レオナルド・ダ・ヴィンチ)

はじめに

絵画において「構図」は、単なる配置やバランスの問題ではなく、見る人の心を大きく揺さぶる力を持っています。

美しい風景も、力強い人物画も、構図の工夫ひとつで「心に残る作品」に変わります。本記事では、感情を動かす構図の工夫について、具体例と実践的な方法を解説します。

感情を生み出す構図の基本原則

1. 視線の流れをデザインする

人は絵を見るとき、無意識に「目の動き」を持ちます。その流れを意識的に作ることで、安心感や緊張感、期待感を演出できます。

- S字構図:穏やかさや流麗さを与える

- 対角線構図:力強さや動きを感じさせる

- 三角形構図:安定感や荘厳さを表現する

2. 黄金比・三分割法の活用

構図の伝統的な手法として知られる黄金比や三分割法は、自然な美しさを作り出す力があります。特に三分割法は、画面を縦横3分割した交点にモチーフを配置することで、バランスと緊張感を両立できます。

3. 余白が生む感情

画面全体を埋めるのではなく、あえて余白を残すことで「静けさ」「孤独」「余韻」といった感情を呼び起こします。日本の水墨画や禅の美学にも通じる手法です。

感情を揺さぶる構図の種類と効果

1. 対称構図

左右や上下を均等に分ける対称構図は、調和や荘厳さを与えます。寺院建築や宗教画に多用され、見る人に「静けさ」と「畏敬の念」を抱かせます。

2. 非対称構図

一方にモチーフを寄せる非対称構図は、動きや緊張感を生み出します。バランスを崩すことで「不安」「期待」「躍動感」を感じさせることができます。

3. 対角線構図

画面を斜めに貫くラインを意識することで、強いエネルギーと方向性が生まれます。スポーツや戦いの場面など、力強さを伝えたいときに効果的です。

4. クローズアップ構図

被写体を大胆に拡大してフレームに収めることで、緊張感や迫力を与えます。人物の表情や目元をクローズアップするだけで、鑑賞者に強い共感を呼び起こすことが可能です。

5. アイレベルと俯瞰・仰角

視点の高さを変えるだけでも感情は揺さぶられます。

- 俯瞰視点:小ささ・弱さ・儚さを表現

- 仰角視点:威厳・力強さ・畏怖を表現

感情を揺さぶるための実践的な工夫

1. モチーフの配置で物語を作る

構図の工夫は「物語性」を高める鍵です。人物を画面の端に小さく配置すれば「孤独感」を演出できますし、中央に堂々と配置すれば「力強さ」を伝えられます。

2. 光と影の構図

明暗のコントラストを構図に組み込むことで、劇的な印象を与えられます。カラヴァッジョの絵画に見られる「キアロスクーロ(明暗法)」はまさに感情を揺さぶる代表的な構図です。

3. 線と形で心理を操る

- 曲線:柔らかさ・安心感

- 直線:安定・堅さ

- ジグザグ線:不安・混乱・動揺

これらを構図に取り入れることで、意図的に感情を刺激できます。

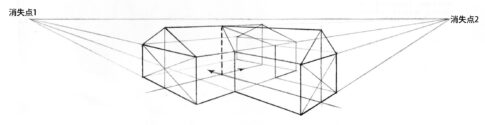

4. 空間の奥行きで没入感を与える

遠近法やレイヤー構造を活用し、視線を奥へ導くことで、観る人は「物語の中に入り込む」感覚を得ます。感情移入を狙う場合に効果的です。

有名絵画に学ぶ構図の工夫

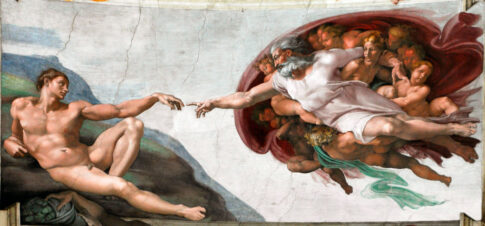

『最後の晩餐』(レオナルド・ダ・ヴィンチ)

中央にキリストを配置し、放射状の構図で視線を集めています。全体の安定感と、弟子たちの動きによる緊張感が共存し、鑑賞者の心を揺さぶります。

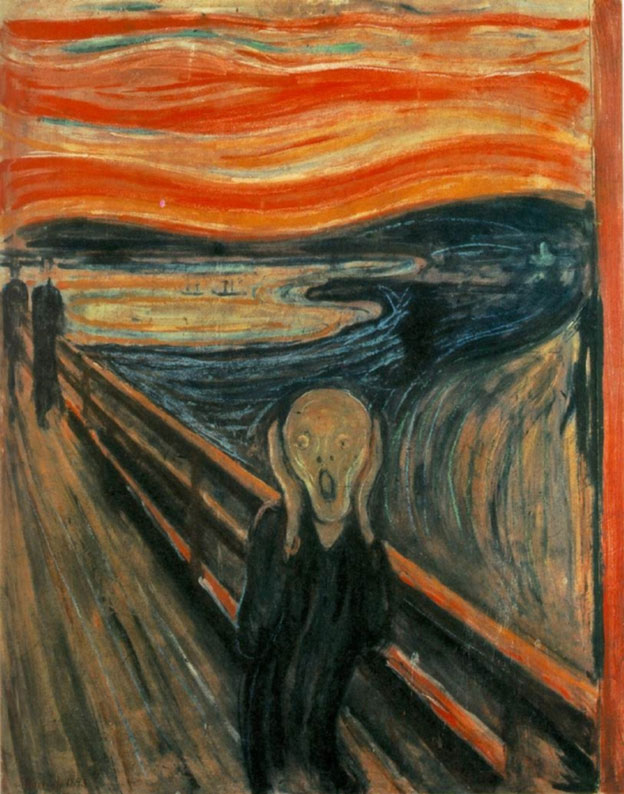

『叫び』(ムンク)

斜めに走る橋と、渦巻く空のラインが緊張と不安を煽ります。構図の持つ「心理的効果」を強烈に示した作品です。

『富嶽三十六景』(葛飾北斎)

大胆な非対称構図と遠近法を駆使し、波の動きと富士山の静けさを対比させることで、見る人に畏敬の念を抱かせます。

初心者でも実践できる構図トレーニング

- 好きな作品をトレースして構図を分析

- 同じモチーフを複数の構図で描き分けてみる

- 三分割法を意識して写真を撮る

- ランダムに線を引いて構図を組み立てる練習

これらを繰り返すことで、構図を通して感情を操る感覚が自然に身についていきます。

応用テクニックで感情表現を強化する

1. 視線の誘導に小物を活用する

大きなモチーフだけでなく、道しるべのような「小物」や「背景の要素」を配置することで、自然に視線を導けます。

例えば、道や川のライン、飛んでいる鳥の群れ、建物の屋根の傾きなどは、無意識に鑑賞者の目を作品の奥へと引き込んでいきます。これにより「物語に入り込む感覚」を高められます。

2. ネガティブスペースの活用

モチーフが描かれていない「空白部分」=ネガティブスペースは、作品の余韻や感情的な余白を作り出します。

例えば、人物の周囲に大きな空間を残すことで「孤独」や「静けさ」を強調でき、逆に画面をモチーフで埋め尽くせば「緊迫感」や「圧迫感」が生まれます。

3. 視点を揺さぶる構図

鑑賞者が「いつもと違う視点」で物を見るとき、感情は強く動かされます。

- 真俯瞰(真上から見下ろす)で描くと「非日常感」

- 極端なクローズアップで「迫力」

- 背後からの視点で「共感や緊張感」

を引き出すことができます。

構図で失敗しやすい注意点

1. 主役が分かりにくい

あれもこれも配置してしまうと、視線が散漫になり「何を伝えたいのか」がぼやけてしまいます。必ず主役をひとつ決め、補助的要素はそれを引き立てる役割に徹させるのが鉄則です。

2. 線の方向性がバラバラ

構図を考えずに描くと、画面内の線が無秩序になり、鑑賞者が迷子になります。視線を誘導する「流れのライン」を意識して配置しましょう。

3. 意図のない余白

余白は強力な感情表現の道具ですが、無意識に残された空間は「間延び」や「完成度不足」に見えてしまいます。余白を使う場合は「その空白に何を感じさせたいか」を明確にすると効果的です。

4. 過度な対称性

完璧な対称構図は安定感を生む反面、「退屈」や「硬さ」を与える場合があります。意図的に少し崩した非対称を取り入れると、緊張感と動きが加わり、感情をより揺さぶれます。

まとめ

構図は単なる形の配置ではなく、観る人の感情を揺さぶる「心理的仕掛け」です。

- 視線の流れを意識する

- 余白や非対称性で緊張感を作る

- 光と影、線や形の効果を利用する

- 有名作品から学ぶ

これらを意識して構図を工夫することで、作品は鑑賞者の心に深く刻まれるでしょう。