絵画制作において「乾燥スピードの調整」は、作品の質を大きく左右する重要な技術のひとつです。特にアクリル絵具や油絵具など、使用する画材によって乾燥速度が異なり、思わぬトラブルにつながることもあります。

この記事では、絵画の乾燥スピードをコントロールするための具体的な方法や注意点について、初心者から中級者の方にも分かりやすく解説します。

なぜ乾燥スピードの調整が重要なのか?

絵具が乾燥するスピードによって、以下のような点に影響を及ぼします。

- グラデーションやぼかしの難易度

- レイヤー構成のタイミング

- ひび割れ・塗膜の乱れ

- 作業スケジュール全体の効率

たとえばアクリル絵具は非常に速乾性が高いため、描き込み途中で乾いてしまい、グラデーションや混色が難しくなることがあります。一方で、乾燥を遅らせることでじっくり描画できるようになります。

使用する絵具ごとの乾燥特性

アクリル絵具・アクリルガッシュ

- 通常は10〜30分で表面が乾燥

- 気温や湿度により変動が大きい

- 水分の蒸発によって乾くため、環境の影響を受けやすい

油絵具

- 数日から数週間かけて乾燥

- 酸化重合による乾燥なので、空気との接触時間が重要

乾燥を遅らせる技法

リターダー(乾燥遅延剤)の使用

リターダーはアクリル絵具に混ぜることで乾燥を遅らせるメディウムです。特に広範囲のぼかしやグラデーションを描く際に効果的です。

- 使用量は絵具の10%程度を目安に

- 多量に混ぜすぎると塗膜が不安定になる場合がある

パレットや筆に霧吹きを活用

作業中のパレットや筆先が乾かないよう、定期的に霧吹きで水分を補うことで作業時間を延ばせます。

- 細かいミストを均一に噴霧することがコツ

- 過度の水分は絵具の流れすぎや色味の変化に注意

作業環境の調整

室温と湿度を調整することでも乾燥スピードを調整できます。

- 室温が高いと速乾傾向、低いと遅乾傾向

- 加湿器を使うことで湿度を保ち、乾燥を抑制

ウェットパレットの使用

アクリル絵具を湿った状態で長時間保つことができるウェットパレットは、乾燥防止にとても便利です。

- 水を含ませたスポンジと防水紙を組み合わせた構造

- 市販品のほか、自作も可能

乾燥を早める技法

逆に、早く次の工程に移りたい場合や、重ね塗りを急ぎたい時には乾燥を促進するテクニックが役立ちます。

ドライヤーを使用

ドライヤーの温風で強制的に水分を飛ばす方法は非常に一般的です。

- 作品との距離は20〜30cmを保つ

- 高温で近づけすぎると絵具のひび割れにつながるので注意

速乾性メディウムの活用

アクリル専用の速乾メディウムを使用すれば、厚塗りしても短時間で乾燥可能です。

- レイヤーの追加がスムーズになる

- 硬化が早くなる分、筆跡や塗りムラに注意

通気性のよい場所で乾かす

空気の循環がよい場所で乾燥させると、自然乾燥でも効率が上がります。

- 屋内であってもサーキュレーターや換気扇を活用

- 直射日光は退色の原因になるので避ける

素材ごとの乾燥の癖に注意

- キャンバス地は通気性が高く、早く乾く傾向

- 木製パネルは湿度を吸収しやすく、乾燥時間に差が出やすい

- 紙(特に水彩紙)は吸水性が強いため、乾燥が早まる場合がある

素材と絵具の相性を理解して、乾燥コントロールを行うことが作品の仕上がりに直結します。

乾燥スピード調整の失敗例と対策

失敗例1:乾燥が早すぎて色ムラに

- 対策:リターダーや霧吹きを活用し、時間的余裕を持たせる

失敗例2:乾燥が遅すぎて塗り重ねができない

- 対策:適切な速乾メディウムを使い、環境を整える

失敗例3:急な加熱で絵具がひび割れる

- 対策:ドライヤーの使用は慎重に、低温&距離を意識

実践に役立つ応用アイデア

- レイヤーごとに乾燥スピードを変えることで質感の違いを演出

- 部分的に乾燥を遅らせることでにじみやぼかしを活かす

- 速乾エリアと遅乾エリアの対比で立体感を出す

乾燥スピードは「敵」ではなく、「味方」にすることができます。意図的な表現として活かすことで、作品に深みが増します。

プロが実践する乾燥スピードコントロールのテクニック

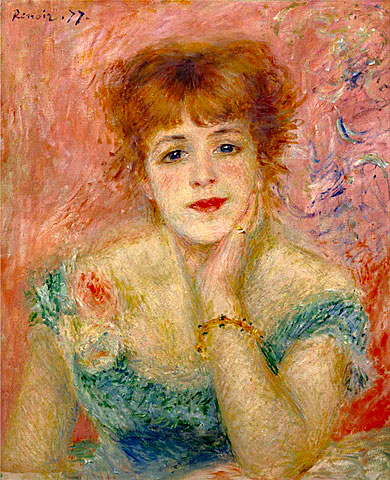

アクリル絵具で“油彩風”の描き方を実現

通常は速乾が特徴のアクリルですが、乾燥を意図的に遅らせることで油絵のような滑らかで重厚な塗りを再現できます。

- リターダー+グロスメディウムの併用

- 作業時間の長いスケッチやポートレートに有効

- 光沢や透明感の調整にも寄与

このように、絵具の乾燥特性を変えることで、表現の幅が一気に広がります。

乾燥時間を“味方にする”スケジュール管理

例えば下記のように、乾燥時間を利用して他の作業を同時並行するプロも多くいます。

- 午前中:下塗り → 乾燥待ち時間に資料探しやスケッチ

- 午後:本塗り → 夜にコーティングや写真撮影

乾燥を待つ時間が“無駄”にならないよう、制作全体を俯瞰して動くことで効率が上がります。

季節や地域ごとの注意点と対応策

乾燥スピードは、地域の気候や季節にも大きく左右されます。

夏場・乾燥した日

- 絵具の乾きが速く、描画途中に固まりやすい

- エアコンの風や扇風機による乾燥も考慮すべき

《対応策》

・湿度40〜60%をキープする

・作業中はリターダーを多めに使う

・作品の上から軽く布をかぶせることで表面の乾燥を防止

冬場・寒冷地

- 湿度は低いが気温が低く乾燥は意外と遅い

- 絵具が凍る可能性すらある場所も

《対応策》

・ヒーター+加湿器の併用

・絵具を暖かい室温で保管する

・乾燥を早めたい時はLEDライトの照射で温める方法も(火災に注意)

デジタルアートとの違いと“アナログの強み”

デジタルでは「乾燥」という概念は存在しませんが、だからこそアナログでの乾燥管理は作品に時間と物理的リアリティを刻む行為でもあります。

- 意図的に乾燥を待つことで“余白”や“思考”が作品に宿る

- 速乾・遅乾のどちらも、筆跡や絵肌に表情を与える要素となる

アナログ作品の魅力とは、まさにこの「偶然と計画のバランス」にあります。

おすすめの道具・アイテム紹介(初心者向け)

| アイテム名 | 用途 | 価格帯(目安) |

| リターダー | 乾燥を遅らせる添加剤 | 300〜800円 |

| ウェットパレット | パレット内の乾燥防止 | 1,000〜2,500円 |

| ミストスプレー | 作業中の水分補給 | 200〜500円 |

| サーキュレーター | 空気の流れを作る | 2,000〜4,000円 |

これらを揃えておくと、制作環境の安定性が一気に向上します。

最絵具の乾燥時間も“作品の一部”として楽しもう

乾燥スピードは、初心者には“厄介な壁”に感じられるかもしれません。しかし、実はそれは「表現の選択肢」であり、「作品を育てる時間」でもあります。

- 乾燥が速すぎれば補い、

- 遅すぎれば工夫して促し、

- 制御できれば、作品の完成度は飛躍的に高まります。

作品が完成するまでの“時間”までも、創造の一部として取り込む。

それが、表現者としてのステップアップにつながるのです。

まとめ:乾燥スピードは絵の表現力を高める鍵

乾燥スピードの調整は、絵画技法の中でもコントロール性が高く、習得することで制作効率と表現力を大きく向上させることができます。使用する画材や描きたいスタイルに合わせて、適切な技法を取り入れましょう。

とくにアクリルやアクリルガッシュを使用する画家にとっては、乾燥スピードの扱いこそが作品完成度の鍵を握っていると言えるでしょう。