はじめに:なぜ「余白を削る」のか?

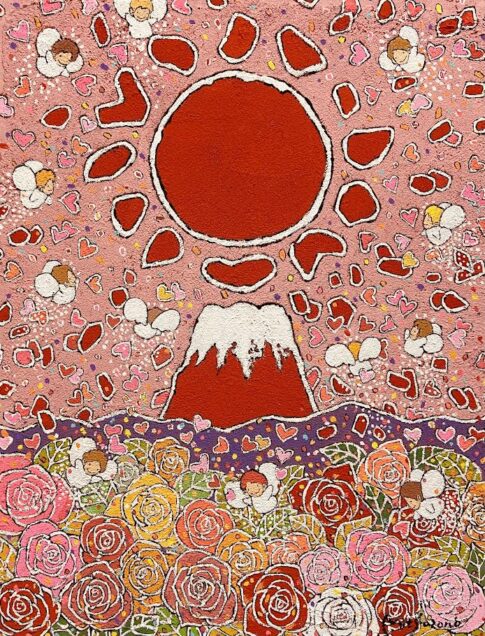

絵画において「余白」は、空間の呼吸を作り出す重要な要素ですが、あえてその余白を“削る”ことで、作品に圧倒的な密度とエネルギーをもたらす表現手法があります。

これは単なる「詰め込み」ではなく、視覚的情報や構成要素を緻密に積み重ね、鑑賞者の目と心を惹きつける強力なアプローチです。

本記事では、「余白を削る」表現の魅力と技法、そして制作上の注意点や活用方法を詳しくご紹介します。

「密度の高い絵画」とは何か?

密度の高い絵画とは、画面全体にわたって視覚的情報が豊かに配置されており、鑑賞者がどこを見ても刺激や発見がある構成の作品を指します。具体的には以下のような特徴があります。

- 隙間なくモチーフやパターン、色彩が展開されている

- 一見して情報量が多く、目の移動が止まらない

- 時間をかけて鑑賞することで、層のように複数の意味や感情が見えてくる

このような絵画は、見る者に「密度の体験」を提供し、没入感や圧倒感、あるいは精神的な興奮をもたらします。

「余白を削る」表現が生み出す力

● 圧迫感ではなく“充実感”

「余白を削る」と聞くと、息苦しさを連想する方もいるかもしれません。しかし、意図的に構成された密度の高い画面は、過剰ではなく“充実”を感じさせます。適切なリズム、色調、構図の工夫によって、観る者はむしろ居心地の良い緊張感や豊かさを感じ取ります。

● 精神性とメッセージの深化

情報を多層的に重ねることにより、メッセージが単調にならず、より深く、個人的なレベルで受け取られるようになります。特に宗教画やスピリチュアルアートにおいては、この「密度」が精神世界の象徴として機能することもあります。

密度を高めるための構成テクニック

「余白を削る」とは、単に“すべてを埋める”ことではなく、構成力と計画性を伴う技法です。以下に具体的なテクニックをご紹介します。

● 反復とリズムの活用

細かいモチーフやパターンを繰り返すことで、画面全体に統一感とリズムが生まれます。たとえば、葉っぱや文字、幾何学模様などを密集させて描くことで、視線が滑らかに動きながら全体を回遊する構造をつくります。

● 複数レイヤーの重ね描き

アクリルやアクリルガッシュなどで透明・半透明の層を何度も重ねることで、深みと奥行きが加わります。これにより、情報の密度が増すだけでなく、画面に時間の流れや記憶のような質感が宿ります。

● 極小サイズの描写を散りばめる

画面の中にミニチュアのような精緻な描写を多数入れることで、観る者の視線を近づけさせ、観察する時間を引き延ばします。この繊細さが全体の緊張感を支える役割を果たします。

有名作家に見る“余白を削る”表現

歴史的にも現代でも、“密度”をテーマにした名画は多く存在します。

● ヒエロニムス・ボス「快楽の園」

無数の人間、動物、幻想的なモチーフが画面を埋め尽くすことで、寓意的な世界観を構築しています。

● 草間彌生「無限の網」

水玉模様や線描を埋め尽くすことで、自我と宇宙、精神の深層を表現しており、「余白がない=無限の拡張性」とも解釈できます。

● 村上隆「DOB」シリーズ

ポップでカラフルな色面の中に、情報量とアイコンが密集することで、視覚的な飽和状態を創出しています。

「余白を削る」際の注意点

● 計画的な構成が不可欠

密度が高い絵画は、構成が破綻すると“混乱”や“雑然”に見えてしまいます。制作前にラフスケッチや構図設計を行い、要素の配置を明確にすることが重要です。

● 色数のコントロール

カラフルすぎると視覚的に疲れてしまうため、色数を限定し、トーンの統一や補色の使い方を計算することが求められます。

● 意図的な“逃げ場”をつくる

完全に余白を消してしまうのではなく、わずかな静寂を感じさせるスペースを点在させることで、密度が引き立ちます。

「密度」を味方につける作家の思考法

「空間を埋めること」は、単なる作業量ではなく、「どこまで埋めれば美しくなるか」という判断力が問われます。密度のある作品をつくる作家は、以下のような思考を持っています。

- 視線誘導:どこから目が入ってどこへ導かれるかを意識

- 時間設計:観る人が“長く見続けたくなる工夫”を意図的に入れる

- 意味の多層化:1つのモチーフに複数の意味を込めることで、見返すたびに新しい発見を生む

あなたの作品に密度を加えるヒント

初心者でも取り組める密度表現の工夫として、次のような方法があります。

- 小さなドットや線を背景全体に加えてみる

- 写実的なモチーフと抽象的な要素を交差させる

- 文字や記号、シンボルを視覚的要素として組み込む

これにより、ただ描くだけでなく“観る人の想像力を刺激する”密度のある作品へと変化させることができます。

まとめ:密度の中に物語を宿す

「余白を削る」ことで生まれる密度の高い絵画は、単なる技法を超えて、作家の思考や精神、世界観そのものを表現するアートのかたちです。

余白を排除するのではなく、余白すら物語の一部と捉えたうえで、密度を最大限に高めた作品には、圧倒的な引力と深い没入感があります。

あなたの作品にも、密度という視点から新たな可能性を加えてみてはいかがでしょうか?