──壁に掛けなくても楽しめる“置きアート”の魅力と実用テクニック

アートを飾るといえば、「フレームを壁に掛ける」ことが一般的と思われがちです。

しかし近年は、自宅でもショップでも、壁にかけず“置いて楽しむ”スタイルが注目されています。

棚の上や床・サイドボード・玄関の下駄箱の上・階段の踊り場……

少しスペースがあれば、アートを置くだけで空気が変わります。

本記事では、アートを棚や床に置いて飾る「置きアート」を主役にし、一人暮らしの部屋でも取り入れられる手軽さと、プロの作家視点の飾り方のコツを解説していきます。

「置きアート」の魅力とは?

穴を開けないから賃貸でも安心

壁に穴を空けずに飾れるため、賃貸でも安心して楽しめるのが人気の理由です。

ピクチャーレールがない部屋や、壁の材質が弱い場所でも問題ありません。

目線の高さを自由にできる

掛けるアートは「目線の高さ」を基準にしますが、置く場合は

- 床で低く構える

- 棚の上で目線に近づける

- 背の高い家具の上で存在感を出す

など、自由な高さの演出が可能です。

“生活に溶け込むアート”が作りやすい

掛けアートは「飾るぞ」という意識になりますが、置きアートは、生活の流れの中にアートが自然に溶け込む演出ができます。

読みかけの本・植物・キャンドルなどとの相性も抜群。

アートが“インテリアコーディネートの一部”として馴染みます。

棚に置いて飾る基本テクニック

棚の高さとアートのサイズバランス

棚に置く際は、アートの縦サイズが棚の高さの約60〜80%だと全体のバランスがきれいに見えます。

例:

- 高さ40cmの棚 → 24〜32cmのアート

- 高さ70cmの棚 → 42〜56cmのアート

大きすぎると圧迫感が出るため、

中型アート(A4〜F4程度)が最も飾りやすいです。

本や植物と組み合わせて「小さな世界」を作る

アート単独で置くよりも、

- 観葉植物

- 本(洋書風・画集)

- キャンドル

- 花瓶

- アロマストーン

などと一緒に並べると、ストーリー性のある空間になります。

《例:簡単にできる“3点構成”の置き方》

- 主役:アート

- 高さのある植物や花瓶(縦方向のアクセント)

- 平たい本や小物(横方向のアクセント)

この“高さ違いの3点構成”は写真撮影にも非常に強いです。

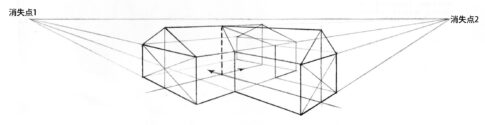

壁に立て掛けることで奥行きを演出

棚の上にアートを 壁に立て掛けるだけで、空間に自然な奥行きができます。

立て掛けるコツ:

- 角度は5〜15度

- 滑り止め用のフェルトやスポンジを裏に貼る

- 厚みのあるフレームの方が安定しやすい

特に木製フレームは温かみが出て棚との馴染みが良いです。

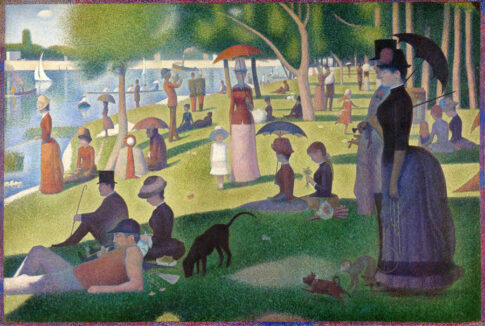

床に置いて飾る「床置きアート」の魅力と方法

大きなアートはむしろ“床”が映える

F20号以上の大きなアートは、壁にかけると圧迫感が出ることがあります。

しかし床置きなら、重心が低くなることで落ち着いた存在感を演出できます。

リビング・寝室・玄関などにおすすめ。

床置きの黄金ルール「壁と平行にしすぎない」

床にアートを置くときは、ほんの少し斜めにする(2〜5cmずらす)だけで洗練されます。

角度をつけると:

- 硬さが消えて柔らかい雰囲気になる

- インテリアのリズムが生まれる

- 空間に“アートを置いた意図”が伝わる

プロのスタイリストがよく使う技です。

複数枚は「大小のリズム」を作る

床置きで複数飾る場合は、「大→中→小」の順で斜めに重ねるように配置すると美しくなります。

例:

- 一番大きいキャンバスを奥へ

- 中型アートを少し手前に寄せる

- 小型アートは最前列に立てる

これだけで雑誌のようなレイアウトが完成します。

玄関の棚や下駄箱の上に置くアート

玄関は、家の印象を決める「顔」。

置きアートがとても映える場所です。

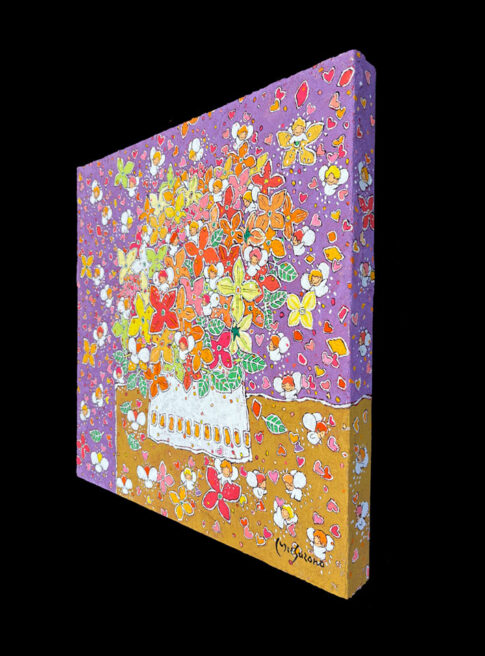

玄関に適したアートの条件

- 明るい色

- 縁起の良いモチーフ(太陽・山・天使・植物など)

- サイズはA4〜F4程度

- ガラスなしのフレーム(割れる心配が少ない)

下駄箱の上は高さがあるため、立て掛けるとちょうど視線に入りやすいのもメリット。

サイドボード・テレビボードに置くアート

テレビボードやサイドボードに置くとき、意識したいのは「左右のバランス」です。

アート1枚なら“片寄せ”が美しい

中央に置くよりも、左または右に寄せて、小物でバランスを取るとプロ風になります。

2枚以上なら“非対称”に

同じ高さで揃えるより、少し重なるように配置したほうが動きが出てオシャレです。

階段の踊り場・廊下のちょい置き活用

階段や踊り場は「生活動線」でありながら、ちょっとしたスペースが生まれる場所。

ここにアートを置くと…

- 生活の中でふと目に入り気分が上がる

- 光の角度によって見え方が変化する

- 動きのある空間にアートが馴染む

という魅力があります。

階段の安全策

- 床置きの場合は滑り止め必須

- 角が尖ったフレームは避ける

- 小さな子どもがいる場合は壁に寄せて置く

安全性を確保すれば、階段アートは非常に映えます。

置きアートの注意点(作家目線の実務)

直射日光を避ける

顔料プリントは強いけれど、紫外線の蓄積は劣化原因になります。

スピーカー・家電の上は避ける

振動や熱でフレームが歪むことがあるため。

子ども・ペットの動線に注意

大型アートが倒れるリスクがある場所は避ける。

フェルトやクッション材を活用

棚や床を傷つけず安定感も増します。

初心者でもすぐできる「置きアートのはじめ方」

- 小さめのアートを一枚用意

- 棚やチェストの上の余白を探す

- 壁に軽く立てかける

- 小物を2〜3点添える

- 季節や気分で入れ替える

掛けるより圧倒的にハードルが低いため、初心者にも最適です。

まとめ

棚や床に置くアートは、壁に掛けるよりも手軽で気軽。

賃貸でも実践しやすく、空間に奥行きや表情をつけてくれる魅力があります。

- 高さの違いで見せたい雰囲気を作れる

- 小物との組み合わせで世界観ができる

- 大型アートは床置きが美しい

飾り方を少し工夫するだけで、まるでギャラリーやライフスタイルショップのような空間が作れます。