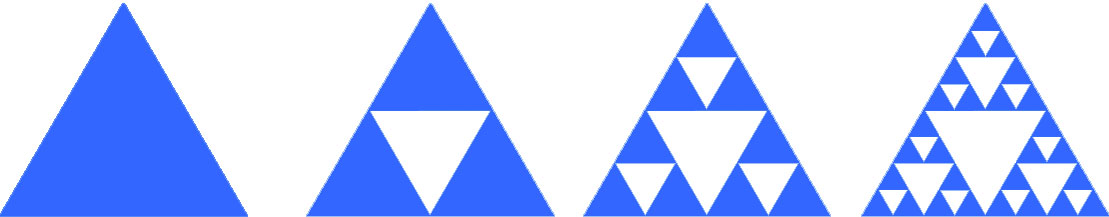

シェルピンスキーの三角形

はじめに:自然から学ぶ無限のパターン

自然界には、一見すると不規則でも、よく見ると同じような形が繰り返されている構造が多く存在します。

木の枝分かれ、シダの葉、雪の結晶、海岸線のギザギザ…。

これらに共通するのがフラクタル構造と呼ばれるデザインの法則です。

近年では、アートやデザインの分野でもこの「フラクタル構造」に注目が集まっており、視覚的な魅力と哲学的な深さを兼ね備えたデザイン手法として、多くのクリエイターに取り入れられています。

本記事では、フラクタル構造の基本概念から、アートやデザインにおける応用方法、実践例、デジタルツールを使った制作方法まで詳しく解説していきます。

フラクタル構造とは?

自己相似性とは何か

フラクタルとは「部分と全体が相似している構造」のことを指します。これは自己相似性(Self-similarity)とも呼ばれ、拡大しても縮小しても同じようなパターンが続くのが特徴です。

たとえば「コッホ雪片」や「シェルピンスキーの三角形」などの図形は、どれだけ分割しても全体と似た形が現れる典型的なフラクタルです。

自然界のフラクタル例

- 木の枝:幹→枝→小枝→葉脈と、分岐構造が繰り返される。

- ブロッコリー:特にロマネスコはフラクタルの典型。

- 川の流路:本流から支流、さらに細流へと分かれる構造。

これらは単なる偶然ではなく、効率性と安定性を兼ね備えた自然の設計とも言えます。

フラクタル構造を活用したデザインの魅力

1. 心理的な安心感

人間は自然に囲まれた空間に安らぎを感じる傾向があります。フラクタルパターンはこの生物学的安心感(Biophilic effect)をもたらし、視覚的ストレスを軽減すると言われています。

2. 無限の広がりを感じさせる

同じ形が繰り返されることで、無限性や宇宙的な広がりを表現することができ、神秘性や哲学的な深さを持ったビジュアルを構築できます。

3. 構図にリズムと秩序を与える

不規則に見えて、実は規則的な構造は、ランダムと整然の中間を描き出し、視覚的なリズムや興味を引き出します。

フラクタル構造を取り入れる具体的なアート手法

アナログで描く場合

- 点描・線描で構築する:小さなパターンを繰り返し積み重ねて描く。

- テンプレートや型紙を用いた反復:同じパーツを回転・反転させて複雑な模様に。

- 自然モチーフの観察から構成:枝葉や貝殻をモチーフに反復を意識する。

デジタルアートでの活用

- Procreate・Photoshopでの対称描画ツール

- Fractal Generator(Apophysis、JWildfire、Mandelbulb3Dなど)

- SVGやベクター画像での再帰処理

iPad×Procreateの場合:

- キャンバスを正方形に設定

- 「対称描画」→「放射・鏡像モード」に切り替え

- パターンを1つ作成し、繰り返し複製して配置

- 色彩のグラデーションで奥行きを出す

フラクタル構造のデザイン応用例

1. ロゴやシンボルデザイン

企業ロゴや宗教的シンボルにフラクタル構造を取り入れることで、一目で記憶に残る形状を作ることができます。特に「三角形ベースの対称構造」は視認性も高く、多くのブランドで活用されています。

2. テキスタイル・パターンデザイン

ファッション・インテリアの分野では、繰り返し模様としてのフラクタルが重宝されます。錯視効果や立体感も生み出せるため、独自性のあるテキスタイルを制作可能です。

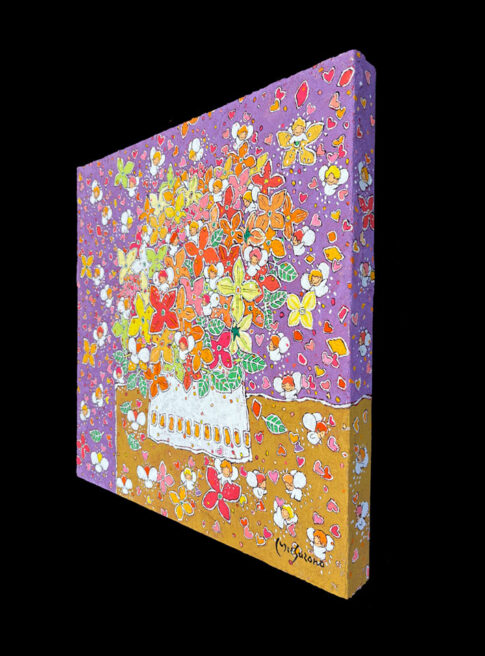

3. 抽象画・コンセプチュアルアート

「宇宙」「精神性」「自然回帰」などのテーマを視覚的に表現したいとき、フラクタル構造は最適です。抽象的でありながら秩序があるという独特の美しさを持ちます。

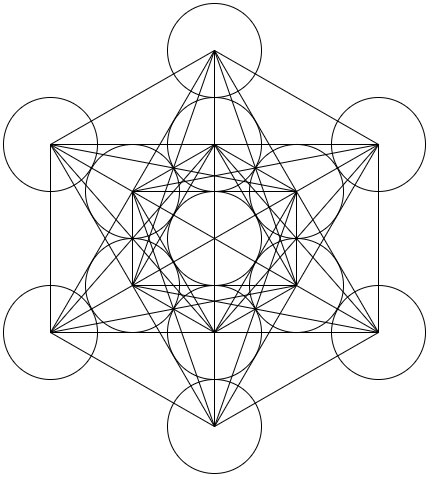

フラクタル構造とスピリチュアリティの関係

興味深いことに、フラクタル構造は宗教美術やスピリチュアルアートにも多く見られます。曼荼羅や神聖幾何学(Sacred Geometry)もその一種であり、「宇宙の縮図」としての役割を持っています。

- 曼荼羅:中心から広がるパターンが自己相似的

- メタトロンキューブやフラワー・オブ・ライフ:再帰的な構造

これらは、内面世界の視覚化や瞑想への導入としても機能し、現代アートにおいても多く引用されています。

フラクタルデザイン制作時の注意点

- 著作権に配慮する:フラクタル生成ツールのプリセット使用時はライセンス確認を。

- 過度な複雑化に注意:視認性や用途に応じてバランスを調整。

- テーマ性を明確に:単なる幾何学ではなく、作品の意味や意図を持たせることで深みが増す。

まとめ:フラクタル構造で“無限の美”を描く

フラクタル構造は、自然の摂理、数学の美、精神的な象徴性をすべて内包するデザイン原理です。

アートやデザインにこの構造を取り入れることで、視覚的インパクトだけでなく、深層心理への訴求や普遍性の表現が可能になります。

アナログでもデジタルでも応用でき、幾何学や自然観察、スピリチュアルな視点を融合させた創作活動において、今後ますます注目されるテーマです。