絵画やイラストにおいて、平面でありながらも立体感や奥行きを感じさせる空間表現は、作品の完成度を高める大切な技術の一つです。

この記事では、視覚的なトリックや技法を活用して「奥行き」を演出する方法を、初心者から中級者までの方に向けて詳しく解説します。

なぜ「奥行き」が重要なのか?

奥行きは、見る人に「その場に入り込むような臨場感」や「現実感」を与える効果があります。

例えば、風景画や人物画で背景と前景がしっかり区別されていると、絵にストーリー性が生まれ、印象深い作品になります。

奥行きを意識することで、作品全体の構図バランスも良くなり、観る人を惹きつける魅力が増すのです。

奥行きを表現するための基本的な要素

遠近法(パースペクティブ)

遠近法は、奥行きを描くための最も基本的かつ強力な技法です。代表的な種類には以下の3つがあります。

- 一点透視図法:道路や線路のように、すべての線が一点に収束する構図。建築物の内部などに使われます。

- 二点透視図法:二つの消失点を使い、斜め方向に物体が配置される構図。街並みや立方体などに応用されます。

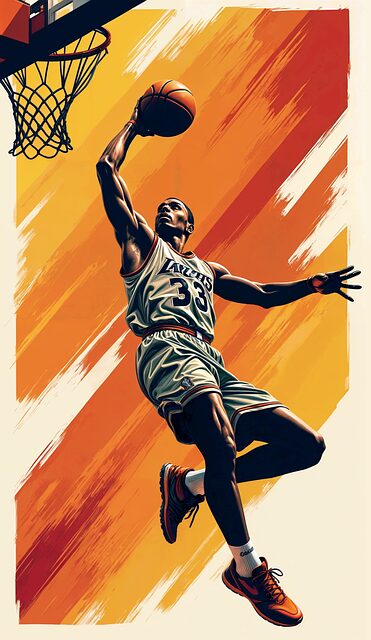

- 三点透視図法:俯瞰(上から見下ろす)や仰視(下から見上げる)視点で用いられ、よりダイナミックな奥行き表現が可能です。

重なりと配置(オーバーラップ)

近くの物体が遠くの物体に重なるように描くことで、自然に「前後関係」が生まれます。

これにより、画面上の位置関係が明確になり、奥行きが感じられます。

サイズの対比

同じモチーフでも、手前にあるものは大きく、遠くにあるものは小さく描くことで、視覚的に距離を感じさせることができます。

色彩と空間の関係

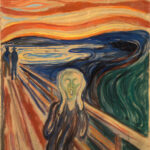

空気遠近法(アトモスフェリック・パースペクティブ)

遠くの物体ほど空気や霧によって霞んで見える現象を、色彩で表現する技法です。以下のような特徴があります:

- 遠くなるほど明度が高く、彩度が低くなる。

- 遠景には寒色系(青・グレーなど)を使うと、より奥行きを演出しやすい。

- 近景には暖色系(赤・オレンジ・茶など)を使うと、前に迫る印象が出る。

コントラストと奥行き

強い明暗のコントラストは近くに見え、淡いコントラストは遠くに見えます。これを活用することで、光と影による空間表現がよりリアルになります。

光と影を活用した立体感の演出

光源の位置を意識し、影の落ち方や物体の陰影を丁寧に描写することで、平面に立体感と奥行きが生まれます。

- 影の長さ:遠くに行くほど影が弱くなる。

- 反射光:奥にある壁や物体からの反射光を加えることで、よりリアルな空間に。

- 陰影のぼかし:遠くの影は輪郭がぼやける傾向にある。

構図で奥行きを意識する

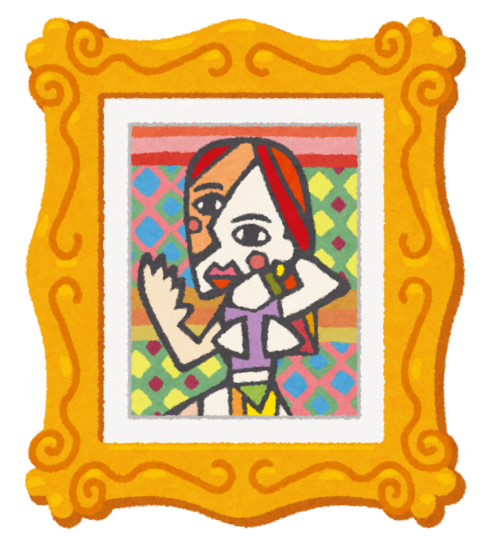

フレームの使い方

画面の端に木や柱などを描くことで、視線が内側に誘導され、奥行きのある空間を作る「額縁構図」も効果的です。

消失点の配置

画面中央に消失点を置くよりも、やや左右にずらすことで自然な空間が生まれます。特に風景画では視線誘導に有効です。

ブラシ・テクスチャ・素材の使い分け

アクリル絵具やデジタルアートにおいては、ブラシの使い方でも空間の質感が変わります。

- 手前の質感:筆跡やテクスチャを強めに残すと、近くにある印象を与える。

- 奥の質感:ぼかしブラシや滑らかなテクスチャを用いると、距離感が生まれます。

実践的な演習方法

ステップ1:簡単な風景スケッチを描く

空と地面、遠くの山、手前の木など、3〜4層の奥行きを意識した構図で描いてみましょう。

ステップ2:グレースケールで立体感を把握

色を使わず、明暗だけで奥行きを表現してみることで、空間のバランスを視覚的に理解できます。

ステップ3:写真を参考にする

実際の風景写真や建築写真などから構図を学び、奥行き表現のヒントを得るのも有効です。

よくある失敗とその対処法

| 失敗例 | 修正ポイント |

|---|---|

| すべての要素が同じサイズ | サイズ差や重なりを加える |

| 色の彩度が全体で一定 | 遠景は彩度を落とす |

| 光の方向が曖昧 | 光源を1つに定めて統一感を出す |

| 奥行きを意識しすぎて混雑 | 要素を引き算して整理する |

奥行き表現が光るジャンル別応用

- 風景画:山、空、地平線のレイヤーを明確に。

- 静物画:前景のモチーフに強いコントラストを。

- 人物画:背景のぼかしで被写体を前面に引き立てる。

- 抽象画:色の濃淡やテクスチャで空間の広がりを表現。

奥行きを強化する補助的テクニック

フォーカス(焦点)のコントロール

カメラのピントのように、絵画でも「焦点」を設けると視線の誘導が明確になります。焦点にあるモチーフにはディテールをしっかり描き込み、それ以外の部分は意図的に簡略化・ぼかすことで、空間的な距離を表現できます。

- 例:人物の顔は細かく描写し、背景は簡素化する。

- 目的:見る人の視線を誘導し、自然な前後感を作る。

レイヤー(層)の意識

視覚的に「層」を意識して画面を構成することで、段階的な奥行きが生まれます。以下の3層を意識すると効果的です。

- 前景(フォアグラウンド):最も手前、作品の入口となる要素。詳細に描き込む。

- 中景(ミドルグラウンド):物語の中心となるエリア。主役となる人物や建物などを配置。

- 後景(バックグラウンド):空や山など、広がりを出す背景。ぼかしや寒色で処理。

空間演出を活かした作品づくりのアイデア

幻想的な世界観の創出

空間を活かして「非現実的な空間」を表現することで、幻想的な作品づくりが可能になります。特に天使や光、富士山などを題材にしている場合は、以下のような工夫が有効です。

- 光の道を描く:画面の奥へ続く光の筋や天の階段などを加えると、視線誘導と奥行きが両立。

- 浮遊感のある構成:空中に浮かぶ島や建物を描くと、重力を無視した立体的な空間演出が可能。

観賞者の視点を主役にする「没入型構図」

鑑賞者があたかもその場にいるように感じられる視点構成も、奥行き表現に優れた方法です。

- 俯瞰視点:高い場所から見下ろすことで、広がる景観の距離感が生まれる。

- 虫瞰視点:下から見上げる構図で、建物や人物に迫力と立体感が出せる。

デジタルアートと奥行き表現

デジタルならではのレイヤー機能やぼかし効果は、奥行きを表現するのに非常に有利です。

ガウスぼかしの活用

PhotoshopやProcreateでは、ガウスぼかしを使って背景を柔らかくすることで、手前の要素が際立ちます。

- メリット:写真のような立体感が簡単に再現可能。

- 注意点:やりすぎると不自然になるため、適度な調整が重要。

レイヤーマスクとグラデーション

レイヤーマスクにグラデーションをかけることで、自然な遠近感が作れます。特に空の表現や空気遠近法と組み合わせると、より深い空間が演出できます。

視線誘導と奥行き

奥行きを感じさせるもう一つの鍵は、「視線誘導」です。以下の要素を配置することで、自然に奥行き方向へ目が流れるように設計できます。

- 道路や川、線路などの線的要素

- 左右対称のアーチ構造や柱

- 地面のタイル模様や等間隔の影

これらは視線の「道」を作る役割を果たし、自然と作品の奥へ誘う構成になります。

奥行きと感情表現の関係性

空間の広さや深さは、作品における感情の演出にも直結します。

- 狭い空間:緊張感や圧迫感、内省的な雰囲気を表現。

- 広い空間:開放感や解放感、希望や未来を象徴。

- 曖昧な境界線:夢や幻想、時間の流れを表現することも。

奥行き表現は単に「物理的距離」を描くだけでなく、心理的な距離感やテーマ性も付与できる強力な手法です。

まとめ:奥行きは「構図・色彩・光・構成」の掛け合わせ

奥行きを感じさせる空間表現は、「遠近法」「色彩」「光と影」「構図」「テクスチャ」など、複数の技術を重ねて生まれる複合的な成果です。

また、視線誘導や空気遠近法、ぼかしや焦点の活用など、ディテールを工夫することで、より高いレベルの表現が可能になります。

これらをバランスよく取り入れれば、平面の中に広がる立体的な世界を創り出し、鑑賞者に深い感動を与える作品を生み出すことができるでしょう。