歌川広重「東海道五十三次 日本橋」

はじめに

絵画において「奥行き」は、平面の画面に立体的な広がりや空間感を持たせるための重要な要素です。その表現技法の一つが「レイヤリング(Layering)」です。

この技法は、複数の層を重ねることで、視覚的な深みと複雑さを演出します。

アクリルや油彩、水彩など様々な画材で応用可能であり、特にアクリル絵具との相性は抜群です。

本記事では、レイヤリングの基本から、奥行きを生み出すための具体的な方法、レイヤー構成の工夫、注意点、そしてプロの作品に見られる実例まで、詳しく解説します。

レイヤリングとは?:技法の基本

レイヤリングの定義

レイヤリングとは、絵具や素材を何層にも重ねていく表現技法です。各層は、透明あるいは半透明に塗ることで、下層の色や形が透けて見え、視覚的な奥行きや複雑な表情を生み出します。

レイヤリングの目的

- 奥行きの演出

遠近感や重なりを表現し、平面に立体的な印象を与える。 - 光と空気感の表現

光の透過や拡散の効果を高め、空間の雰囲気を演出。 - 色の深みと変化の創出

単一の色では出せない微妙なニュアンスを重ねで作る。

奥行きを出すためのレイヤリングの具体的手順

ステップ1:下地づくり(ファーストレイヤー)

- 色の基調を決める

最初に全体のトーン(暖色・寒色・中間色)を決めて、背景色を塗布。 - テクスチャの導入

下地にモデリングペーストやジェッソを使い、物理的な凹凸をつけることでレイヤーの効果をさらに高める。

ステップ2:中間層の構築(ミドルレイヤー)

- 形や構図の整理

主題や背景、空間の分割などを配置し、構成を整える。 - 透明色・薄塗りを活用

水やメディウムで薄めた絵具を重ね、下層を活かしつつ奥行きを追加。

ステップ3:詳細の追加(トップレイヤー)

- ハイライトと陰影の配置

手前にくる部分は明度や彩度を高め、背景はぼかして遠近感を強調。 - 筆触の変化

遠景は柔らかく、近景は筆跡を残すことで、視線を導く効果を狙う。

奥行きを強調するレイヤリングの工夫

色の透過性を活かす

透明度の高い絵具を使用することで、下層の色が自然に透けて見え、色の重なりによる深みが生まれます。例えば、ウルトラマリンブルーやキナクリドン系の赤は、重ねることで美しいグレーズ効果が得られます。

色温度による遠近感の操作

- 暖色系=手前に感じる

赤、オレンジ、黄などの暖色は、前に出て見える効果あり。 - 寒色系=奥に感じる

青、緑、紫などの寒色は、後退して見える性質を活用する。

ソフトエッジとハードエッジの使い分け

- ソフトエッジ:遠くのものや背景に使うと空間が広がる。

- ハードエッジ:手前や焦点となる箇所に使うと印象が強まる。

アクリル絵具でのレイヤリングの利点

- 速乾性があるため、重ね塗りがスムーズ。

- 透明・半透明色の種類が豊富で、色の透け具合をコントロールしやすい。

- メディウムの活用で質感や透明感の調整が可能。

使用メディウムの例

| メディウム名 | 効果 |

|---|---|

| グロスミディウム | 透明感を高めてツヤを出す |

| マットミディウム | 透明感を残しつつ落ち着いた表情に |

| ジェルメディウム | レイヤーの厚みとテクスチャ表現 |

レイヤリングにおける注意点

色濁りを防ぐ

異なる色を重ねるとき、混色のルールを無視すると濁った色になることがあります。補色の重ねや不透明色の多用には注意が必要です。

乾燥をしっかり待つ

層と層の間は、完全に乾燥してから次のレイヤーを重ねることで、色移りや剥がれを防げます。

描き込みすぎに注意

重ねることに集中するあまり、最終的に画面が重たくなりすぎてしまうことがあります。光や空気を感じさせる“抜け”を意識しましょう。

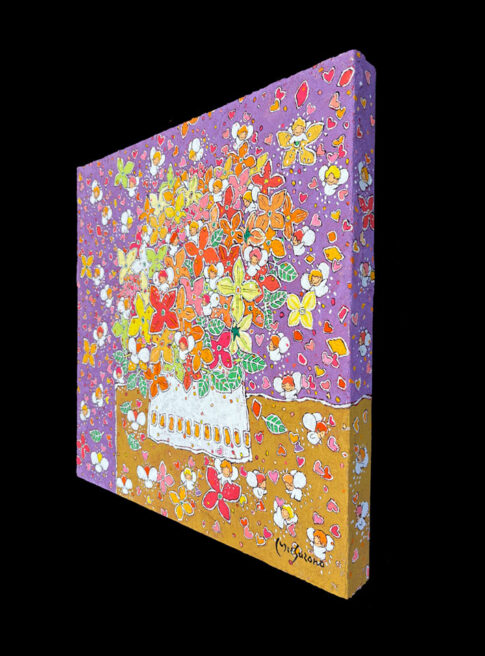

実例紹介:レイヤリングが活きる作品

抽象表現の中のレイヤー

抽象画では、形やモチーフを明確に描く代わりに、色の層や筆致が作品全体の印象を作ります。レイヤーの深さがそのまま“感情”や“空気感”として伝わるのです。

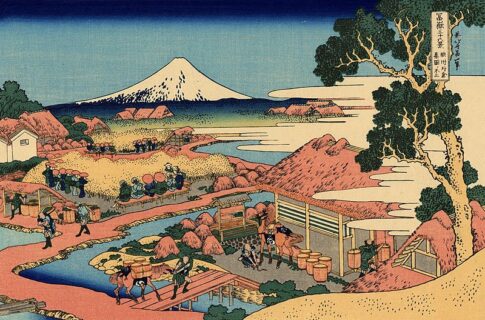

風景画における空間の演出

遠くの山々や空、手前の草木といった自然描写においても、レイヤリングを使うことで霧や光、距離の変化をリアルに表現できます。

レイヤリングを活かすための実践的アドバイス

- 遠景は薄く、近景は厚く

塗膜の厚みや筆致の密度を変えることで、空間に差をつける。 - 視線の流れを意識

レイヤーを配置する際は、鑑賞者の目が自然に動くような流れを作る。 - ハイライトは最終段階で慎重に

強調するポイントを明確にするため、最後の層に光のアクセントを入れる。

素材や道具選びで深まるレイヤリングの表現力

紙・キャンバスの選び方と下処理

レイヤリングを効果的に行うには、支持体の選定も重要です。

- アクリル紙(厚手・コーティング済):絵具の吸収が穏やかで、レイヤーが安定しやすい。

- 木製パネルやキャンバスボード:物理的な厚塗り・レイヤーに耐える堅牢な支持体。

- 下地処理(ジェッソ):塗布することで表面が均一になり、色の乗りや発色、層の安定性が向上。

おすすめの道具類

| 用途 | 道具名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 広い面のレイヤー | 平筆・スキージー | 均一に薄く塗るのに適している |

| 質感・タッチの演出 | パレットナイフ | 厚塗り・引っかきなどに対応 |

| 精密な重ね塗り | ライナー筆 | 線的表現や細部のグレーズに有効 |

| ぼかし効果 | スポンジ、指 | 柔らかく層をなじませるのに便利 |

レイヤリングと他技法の組み合わせ

レイヤリング単体でも十分に効果的ですが、他の技法と組み合わせることで、さらに豊かな表現が可能になります。

グレージングとの併用

透明絵具を薄く何層も重ねる「グレージング」は、まさにレイヤリングの応用です。以下のような効果が得られます:

- 光が層を透過して、深みのある発色になる

- 単純な色では出せない「複合色」「空気感」を表現

ドライブラシとの対比

粗い筆で絵具を薄くこすりつけるドライブラシは、下層を活かすのに最適。レイヤリングで生まれた奥行きの上に、軽やかな質感を添えることができます。

心理的・視覚的な「奥行き」の効果

レイヤリングによって得られる奥行きは、単に視覚的なリアリズムを生むだけではありません。鑑賞者の感情や意識に訴えかける「心理的効果」も期待できます。

時間の積層としてのレイヤー

層を重ねるという行為は、制作過程の時間そのものをキャンバスに封じ込める作業とも言えます。そのため、完成した作品には、

- 「過去から現在への変化」

- 「記憶の層」

- 「感情の軌跡」

といった、無意識の時間軸を感じさせる深みが宿ります。

「見る者の意識」を誘導する

- 手前と奥のレイヤーを対比的に見せることで、視線誘導をコントロールできる。

- 半透明層によって「見る・見えない」「隠す・現す」の効果が働き、想像力を刺激する。

ジャンル別の活用例とヒント

風景画

- 大気遠近法との相性が抜群。空・山・林など距離感の異なる要素をグラデーション的にレイヤー化。

- 空に雲を何層にも重ねていくことで、空間の広がりをリアルに表現。

抽象画

- レイヤリングで「意味のない重なり」を作ることで、見る人に“意味を問わせる”。

- 感情のレイヤーとして、怒り・安らぎ・不安といった感覚を色と筆致の層で表す。

ポートレート

- 肌の透明感、目の輝き、髪の質感などを丁寧な層の重ねで表現。

- グレーズによって「内面の光」や「魂の奥行き」を感じさせる演出が可能。

レイヤリングを習得するための練習法

練習1:モノクロでレイヤーを学ぶ

白〜黒のグレースケールのみを使って、光と影だけで奥行きを描いてみる。色に頼らず、構造としての奥行きを意識する力が養われます。

練習2:透明色だけを使って3層構成

- レイヤー1:背景(空や地面)

- レイヤー2:中景(建物や木々)

- レイヤー3:前景(人物、草花)

それぞれを透明色で描き分けることで、レイヤリングの基本構造を身につけられます。

練習3:光の変化を段階的に描く

朝・昼・夕・夜など、同じ構図で異なる時間帯のレイヤーを描き分けてみましょう。光の角度・強さによる奥行き表現の理解が深まります。

まとめ

レイヤリングは、単なる「塗り重ね」ではなく、視覚的な奥行きや感情表現、そして空気や光までも含んだ“絵画の設計”とも言える技法です。

特にアクリル絵具との相性は優れており、初心者からプロまで幅広く活用されています。

しかし、レイヤリングが持つ魅力は、それだけにとどまりません。

それは、ひとつひとつの層に感情や記憶、時間の流れを込めていく、視覚的な詩とも言える表現です。

描き手が重ねた意図や想いが、見る者にそっと語りかける——そんな、見えるものと見えないものの対話を成立させる奥深い芸術的行為なのです。

透明な色彩、変化に富む筆致、メディウムの活用などを意識しながら、あなた自身の物語を、ひとつずつ丁寧にレイヤーへと託してみてください。

画面の奥に続く深い世界。その扉を開く鍵こそが、レイヤリングなのです。扉を開くのが、レイヤリングなのです。