オリジナル表現を広げるためのステンシル活用術

はじめに:ステンシルはアートの可能性を広げる

ステンシルとは、図柄をくり抜いた型紙を使って絵や文字を描く技法です。

均一な模様を素早く描けるため、ストリートアートやミクストメディア、ファブリックペイントなど幅広い分野で活用されています。

市販のステンシルも数多く存在しますが、アーティストやクリエイターが「唯一無二の表現」を目指すなら、自作するのがおすすめです。

本記事では、ステンシルの基礎知識から、自作するための手順、使い方のコツ、さらには著作権上の注意点や活用アイデアまで、3000文字以上にわたって詳しく解説します。

ステンシルとは?基本の理解

ステンシルの構造と特徴

ステンシルは、以下のような構造で成り立っています。

- 型紙(シート):プラスチック、紙、アセテートフィルムなど

- デザイン部分:絵柄や文字など、くり抜かれた部分

- ブリッジ(つながり部分):内側のパーツが落ちないようにする細い接続線

ステンシルのメリット

- 繰り返し使える

- 塗るだけで簡単に再現できる

- 複数の素材(布・紙・木・壁など)に対応

- 量産やパターン制作に適している

自作ステンシルの作り方【ステップ別ガイド】

STEP 1:デザインを決める

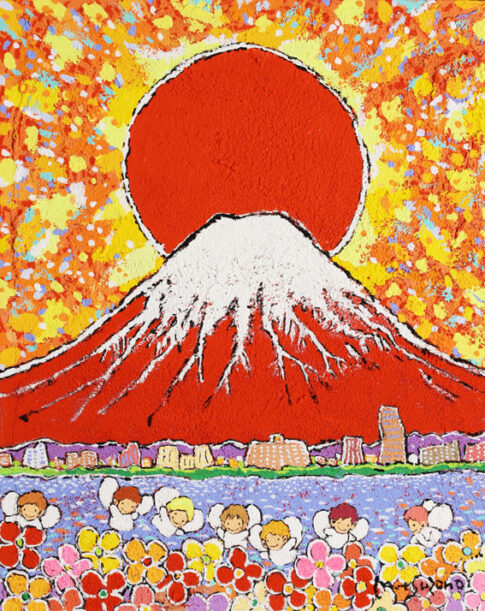

- 描きたいモチーフを決める(例:太陽・富士山・天使など)

- 手描き、またはIllustratorやPhotoshopでデジタル作成も可

- シンプルな図柄がおすすめ(線が細かすぎると切り抜きが難しい)

🔸ポイント:著作権に注意! 他人のイラストや写真を無断で使用するのはNG。自作デザインまたは著作権フリー素材を活用しましょう。

STEP 2:素材を選ぶ

- 紙(厚紙):初心者におすすめ、安価で手軽

- OHPフィルムやアセテートシート:透明で耐久性があり、繰り返し使用に最適

- プラスチックシート(PP素材など):しっかりした強度が必要なときに

STEP 3:カッティング作業

- 必要な道具:

- カッター(デザインナイフやアートナイフがおすすめ)

- カッターマット

- 定規(直線部分がある場合)

- マスキングテープ(ずれ防止)

- 作業のコツ:

- まずアウトライン(輪郭)から切り出す

- 細かい部分は慎重にカット

- ブリッジを意識して切り離しすぎないように

🔸失敗しにくくするために:試し切りを小さな紙で練習してから本番に臨みましょう。

ステンシルの使い方【基本編】

1. ステンシルの固定

- マスキングテープやスプレーのりで対象物に固定

- ズレ防止が重要。特に文字や細かいデザインでは必須

2. 塗料・画材の選び方

| 素材 | おすすめ塗料 |

|---|---|

| 紙 | アクリル絵の具、水彩、スプレー |

| 布 | 布用絵の具、アクリル(アイロン定着) |

| 木材 | アクリル、スプレー、ステイン |

| キャンバス | アクリル絵の具、メディウム |

3. 塗布方法

- スポンジでポンポンとたたくように(にじみにくい)

- ステンシルブラシでこすり塗り

- スプレーを吹きかける(屋外や換気を徹底)

4. 乾燥と仕上げ

- 乾くまでステンシルを外さない

- 完全に乾いてから剥がすと綺麗に仕上がる

- 必要に応じてコーティング(ニスや防水スプレー)

活用アイデアと応用例

アート作品への応用

- バックグラウンドの模様づくり

- 同じモチーフを繰り返すことでパターン的効果

- ミクストメディアとの組み合わせで奥行きを出す

実用的なアイデア

- オリジナルエコバッグに布用絵の具でデザイン

- DIY雑貨や家具への装飾

- アートワークのサイン代わりにロゴステンシル

- イベントの装飾や壁画制作にも活用可能

著作権に関する注意点

自作ステンシルの制作・販売・展示において、以下の点に留意しましょう。

✅ 使用してよいデザイン

- 自作イラストや図案

- 商用利用可のフリー素材(必ず規約確認)

- パブリックドメインのデザイン

❌ 使用を避けるべきデザイン

- 有名キャラクターやブランドロゴ

- 他人の作品をトレースしたもの

- SNSで見つけた画像を無断使用

ステンシルはコピーがしやすい分、著作権侵害のリスクも高まります。独自のオリジナル性を意識して制作することが、安心で魅力ある作品作りに繋がります。

よくあるQ&A

Q. 紙ステンシルでも繰り返し使えますか?

→ はい、ただし1〜2回が限界です。耐久性を求めるならプラスチックシートやフィルムタイプがおすすめです。

Q. スプレーで使うとにじむのですが…?

→ 風がある屋外ではにじみやすく、またスプレーの距離が近すぎてもにじみます。20〜30cm離して吹きかけるのがコツです。

Q. 市販ステンシルとの違いは?

→ オリジナル性と自由度が大きく異なります。既製品は便利ですが、作品に個性を出したい方には自作がおすすめです。

まとめ:自作ステンシルで表現を広げよう

自作ステンシルは、アートに新たな表情と可能性を加えるツールです。手間をかけて自分だけの図柄を作ることで、作品に深みと独自性が生まれます。

- 繰り返し使える便利さ

- 自分らしいモチーフを活かせる自由度

- 布や紙、木材など多様な素材に対応

- 著作権にも配慮した安心の制作

初心者でも、基本を押さえれば十分に取り組めるので、ぜひステンシル作りを楽しみながら、あなたのアート表現をさらに一歩広げてみてください。