湿気やカビは、絵画の寿命を縮める最大の敵の一つです。特に日本のような高温多湿な気候では、わずかな管理の甘さが大切な作品を劣化させる原因になります。

本記事では、絵を湿気・カビから守るための保存環境、具体的な対策、注意点を詳しく解説します。プロの画家やコレクターが実践している方法も取り入れ、家庭でも実践できる保存法をまとめました。

1. 湿気とカビが絵に与える影響

1-1. 紙作品の劣化

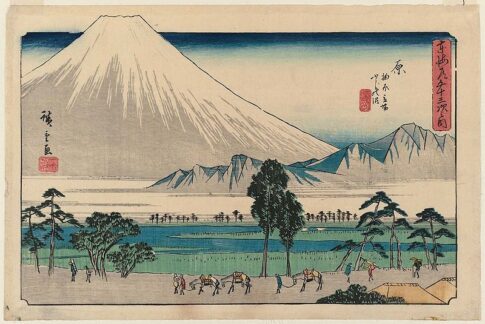

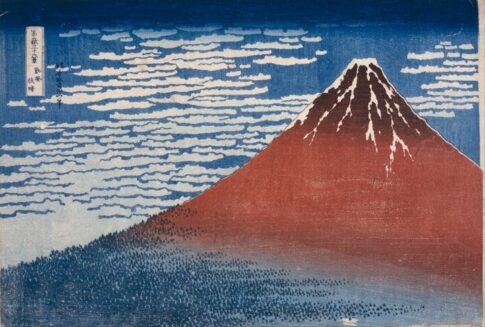

水彩画、版画、鉛筆デッサンなどの紙作品は、湿気によって紙が波打ち、インクや絵具がにじむ危険があります。さらに、湿った環境はカビの繁殖を促し、黒や茶色の斑点(カビ染み)を発生させます。

1-2. 油彩・アクリル画の変質

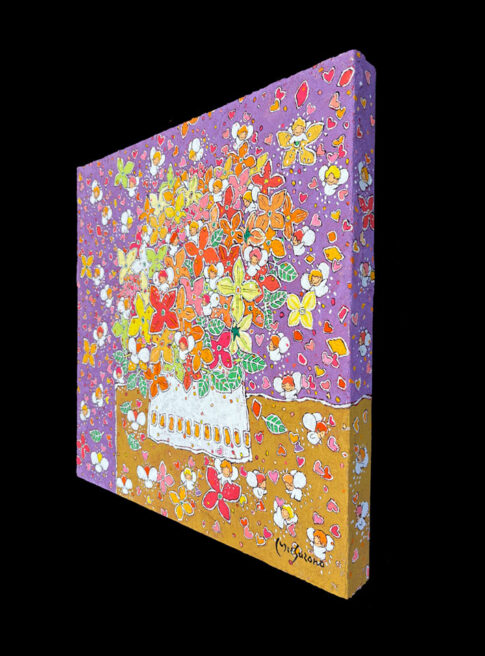

キャンバスや木製パネルを使った作品も湿気に弱く、カビだけでなくキャンバスの伸び縮みや絵具層のひび割れを引き起こすことがあります。

1-3. 額装作品への被害

額縁やマット紙にもカビが発生し、作品自体にカビ胞子が移ることがあります。額縁の裏板や隙間は湿気がこもりやすく、長期間放置すると被害が拡大します。

2. 適切な保存環境の条件

2-1. 湿度の目安

- 理想湿度:40〜55%

- 60%を超える状態が長く続くとカビ発生のリスクが急上昇します。

- 冬場の乾燥による紙の縮みも避けるため、極端な乾燥(30%以下)も防ぎましょう。

2-2. 温度の目安

- 理想温度:18〜23℃

急激な温度変化は、作品の素材に膨張・収縮を繰り返させ、塗膜の割れや変形を招きます。

2-3. 直射日光と紫外線

湿気対策と同時に、紫外線による退色も考慮する必要があります。保存場所は直射日光の当たらない場所を選びましょう。

3. 保存方法の基本ステップ

3-1. 室内環境の管理

- 除湿機の活用:梅雨や夏場は必須アイテム。湿度計と併用して適正湿度を維持します。

- エアコンの除湿機能:短時間でも効果的。夜間や外出時に自動運転を設定すると便利です。

3-2. 保存ケース・箱の利用

- 美術館仕様の保存箱やアーカイバルボックスを使用することで、湿度変化を緩やかにし、ほこりやカビ胞子の侵入を防ぎます。

- 中にシリカゲル(乾燥剤)を入れることで湿度コントロールが可能です。

3-3. 額装時の防湿対策

- 額縁裏面に防湿パネルやアルミ蒸着シートを挟み、湿気の侵入を防ぐ。

- 作品とアクリル板の間にマットを使用すると、作品がガラスに直接触れず、通気性も確保できます。

4. 季節ごとの対策ポイント

4-1. 梅雨〜夏

- 除湿機は常時稼働。

- シリカゲルや調湿剤を月1回交換。

- 換気をこまめに行い、室内の空気を循環させる。

4-2. 冬

- 過度な乾燥で紙作品が収縮しないよう、加湿器で40%前後を維持。

- 結露が発生しやすい窓付近には作品を飾らない。

5. カビの発生を防ぐ実践テクニック

5-1. 作品を壁から少し離す

壁と作品の間に2〜3cmの隙間をつくることで空気が流れ、湿気がこもりにくくなります。

5-2. 定期的な点検

- 年に2回は額装を外して裏面やマットの状態を確認。

- 早期にカビの兆候を発見すれば、専門業者による軽度クリーニングで修復が可能。

5-3. 防カビ剤の活用

- 防カビシートや天然の調湿剤(炭、竹炭、ヒノキ材)を保存箱や展示スペースに設置。

- 化学薬品を使う場合は、作品に直接触れないよう注意。

6. 万が一カビが発生した場合の対応

6-1. 自己処理できるケース

- 表面に軽く付着した白カビは、柔らかい刷毛や乾いたマイクロファイバークロスで除去可能。

- 作業時は必ずマスクと手袋を着用。

6-2. 専門業者に依頼すべきケース

- カビが絵具層や紙繊維にまで浸透している場合。

- 自己処理すると色落ちや破損の危険があるため、美術品修復の専門家へ依頼。

7. 保存用アイテムのおすすめ

- 湿度計&温度計:デジタルタイプで記録機能があると便利。

- アーカイバル保存箱(無酸紙仕様)

- 防湿パネル・アルミ蒸着シート

- シリカゲル乾燥剤(交換タイプ)

- 天然調湿材(炭・竹炭・ヒノキブロック)

8. 保管場所ごとの湿気・カビ対策

8-1. 自宅のリビング・寝室

- ポイント:人の出入りが多く、空気が循環しやすい反面、暖房・冷房の影響を受けやすい。

- 対策:

- 直射日光の当たらない壁面に展示

- エアコンの風が直接当たらない位置に配置

- 額の裏に防湿パネルを設置し、定期的に乾燥剤を交換

8-2. 廊下や玄関

- ポイント:外気との温度差で結露が発生しやすい。

- 対策:

- 冬場は特に壁と作品の間に空間をつくる

- 外壁側には極力飾らず、内壁側を選ぶ

- 結露を発見したらすぐに拭き取り、換気

8-3. クローゼット・物置

- ポイント:暗く、風通しが悪いため湿気がこもりやすい。

- 対策:

- 必ず除湿剤を常備し、3〜4か月ごとに交換

- 定期的に扉を開けて空気を入れ替える

- 保存箱に入れ、さらに防カビシートを同梱

8-4. アトリエ・作業部屋

- ポイント:絵具や水の使用で湿度が上がりやすい。

- 対策:

- 換気扇やサーキュレーターで常に空気を循環

- 湿度計を常設して作業中も数値を確認

- 乾燥中の作品は壁に密着させずに立てかける

9. 長期保存のためのメンテナンススケジュール

長期的に美しい状態を保つには、日常的な管理だけでなく、年間を通じた計画的なメンテナンスが重要です。

年間スケジュール例

| 時期 | 作業内容 |

|---|---|

| 1〜2月 | 冬場の乾燥チェック。加湿器の稼働で湿度40%以上を維持。 |

| 3〜4月 | 春の湿度上昇前に額裏や保存箱の乾燥剤を交換。 |

| 6〜7月 | 梅雨入り前に除湿機を稼働開始。全作品の裏面を点検。 |

| 9〜10月 | 台風・長雨シーズンに備え、窓際の作品位置を調整。 |

| 11〜12月 | 年末点検。額装のネジや吊り金具の緩みもチェック。 |

10. 専門的な保存技術の活用

10-1. 防湿ラミネート加工

- 額装裏面に湿気を通しにくい特殊フィルムを貼ることで、防湿効果を強化できます。

10-2. 博物館レベルのアーカイバル資材

- 無酸性の保存紙やマット、アルミ蒸着バリアフィルムなどを組み合わせることで、長期保存性能が大幅に向上します。

10-3. プロによる定期クリーニング

- 高額作品や歴史的価値のある絵画は、5〜10年ごとに美術品保存の専門家による状態チェックとクリーニングを受けると安心です。

まとめ

絵を湿気やカビから守るためには、環境の安定・適切な額装・定期的な点検という3つの柱が欠かせません。特に日本の高温多湿な気候では、わずかな油断が作品の劣化に直結します。

- 湿度管理:40〜55%を目安に除湿機や調湿剤を活用

- 温度管理:18〜23℃を維持し、急激な変化を避ける

- 直射日光回避:紫外線による退色も同時に防ぐ

- 防湿資材:保存箱、アルミ蒸着シート、防湿パネルを活用

- 年間メンテナンス:季節ごとに乾燥剤交換・裏面点検を実施

- 保管場所ごとの対策:リビング、玄関、物置、アトリエなど環境別の工夫を行う

さらに、早期発見・早期対応が被害を最小限に抑えます。年に数回、作品を取り出して裏面や額装内部を確認することで、カビの初期段階で対応できる確率が高まります。

大切な作品は、単に飾るだけでなく「守りながら楽しむ」意識が必要です。

日々の湿度チェックと適切な保管法を続けることで、作品は長く美しさを保ち、次の世代やお客様へと受け継ぐ価値ある存在となります。