はじめに

構図が決まった後、いよいよ絵を描き始める段階に入ります。

しかし、いきなり本描きに取りかかるのは危険です。完成度の高い作品を目指すためには「下描き」がとても重要です。

この記事では、構図決定後にどのような手順で下描きを進めればよいかを、初心者から中級者に向けて丁寧に解説します。画材や表現方法に関わらず活かせる実践的な内容となっております。

下描きとは?その役割と重要性

なぜ下描きが必要なのか?

- 構図の再確認ができる

頭の中で想定していたイメージと、実際の画面上でのバランスを確認し、調整することができます。 - ディテールの精度が上がる

本描きに入る前にモチーフの形や奥行き、関係性を整理できるため、迷いなく描けるようになります。 - 失敗を防げる

練り消しや修正ができる段階で試行錯誤できるので、完成後の修正リスクを最小限に抑えられます。

下描きの進め方|構図を活かすためのステップ

下描きの前にやるべき準備

- 構図スケッチの確認

すでに決めた構図を小さなサムネイル(ラフスケッチ)で確認し、主役・視線の流れ・余白などが理想的かチェックします。 - 用紙やキャンバスの選定

素材によって描きやすさが変わるため、仕上がりを想定した支持体を選びます。 - 必要な画材の準備

鉛筆(H~B)、消しゴム、練り消し、定規、トレーシングペーパーなど、下描きに必要な道具をそろえておきましょう。

ラフから精密下描きへ

ラフ下描き:全体の配置を確認

- 大まかな形を捉えることが目的です。

- 一筆で描こうとせず、形のあたりや重なりの関係を線で構築していきます。

- この時点では線は薄く、変更可能な状態にしておきます。

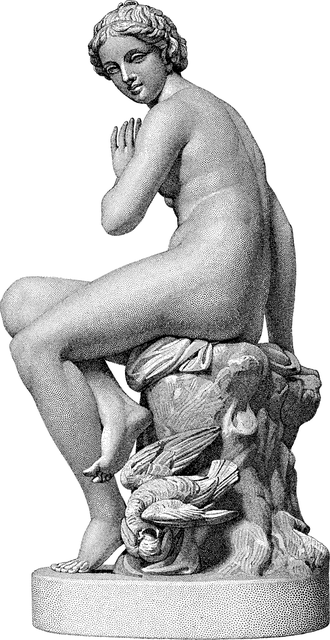

精密下描き:完成形に近づける

- ラフの上から丁寧に線を重ね、輪郭や細部の比率を整えます。

- パースや構造線を活用して、立体感や空間の奥行きを強調します。

- 必要に応じてトレース台やトレーシングペーパーを使い、下描きを整える方法も有効です。

光と影の計画を立てる

- 単なる線画にとどまらず、光源の位置を決めておきましょう。

- 陰影を簡易的に入れることで、作品に立体感や空気感が出ます。

- 特にリアリズム系や写実表現を目指す方は、この段階で明暗の設計ができていると本描きがスムーズです。

構図修正の見極めポイント

- 実際に下描きしてみて違和感があれば、構図を再調整する柔軟さも大切です。

- 特に以下のポイントを見直すとよいでしょう:

- 主役の位置が端に寄りすぎていないか

- 余白が片寄っていないか

- 奥行きや動線が意図どおりに表現されているか

下描きの描線に関する注意点

線の太さと濃さ

- B~2Bのやや濃いめの鉛筆が理想。柔らかい芯は紙を傷めにくく、修正もしやすい。

- 線の重ねすぎや強い筆圧は、画面を汚す原因になります。

線の種類を使い分ける

- 主線(輪郭)と補助線(構造線・ガイド)を分けて描くと、視認性が向上。

- 特に人体や建物を描く場合は、アタリ線や骨格線を活用しましょう。

消しゴムの使い方

- 練り消しは線を柔らかく消すのに便利。

- 通常の消しゴムは、きっちり消したい線だけに使うのがベター。

- 消しすぎによる紙の劣化には注意。

下描きを効率よく進めるためのコツ

描く順番の工夫

- 大きな形(構造)から

- 中間のパーツ(手・顔・モチーフの配置)

- 細部のディテールや質感の確認

描き直しに慣れる

- 下描きは「正解を一発で出す作業」ではなく、「試行錯誤して良い形を見つける作業」です。

- 自分の線を疑いながら、何度も描いて確信を深めましょう。

鏡やスマホを活用

- 下描きが終わったら反転して見ることで、歪みやバランスの崩れを発見しやすくなります。

- 撮影してモノクロで確認するのも有効です。

よくある下描きの失敗例と対策

| 失敗例 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 構図が崩れて見える | 主役が中央からズレている、視線誘導が弱い | グリッドを使って確認 |

| 線が濃すぎて消せない | 筆圧が強い、濃い鉛筆使用 | H系鉛筆を使い、薄く描く |

| 本描きで線がにじむ | 下描きの鉛筆が濃すぎる | フィキサチーフを軽く吹き付ける |

| 細部だけ描き込みすぎる | 全体のバランスを無視している | まず全体を描いてから部分に入る |

使用する画材によって異なる下描きの工夫

アクリル、水彩画の場合

- 鉛筆や耐水性のペンがおすすめ。

- 鉛筆の粉が水ににじまないよう注意。

- 描き終わったらフィキサチーフで固定すると安心。

画油絵の場合

- チャコールや水彩色鉛筆、木炭も選択肢に。

- 下描きを残すか、絵の具で隠すかを決めて描く。

デジタルアートの場合

- レイヤー分けが有利。下描きを「薄いレイヤー」として保存しながら描き進めます。

- ブラシの不透明度や色を調整することで視認性を確保。

下描きを作品の一部として活かす発想

- 線をあえて残す表現もアートの一つ。

- スケッチ風・ラフ画風の作品に仕上げたい場合は、あえて下描きを強調してみるのもおすすめです。

まとめ:下描きが作品の完成度を左右する

構図を決めた後の下描きは、作品全体の骨格となる重要なステップです。

完成作品の印象は、ここでどれだけ丁寧に形を探ったかによって決まると言っても過言ではありません。

下描きは失敗しても良い、むしろ試行錯誤してこそ意味があるプロセスです。線の迷いや修正の痕跡は、あなたの思考と向き合った証拠でもあります。

丁寧な下描きこそが、自信ある本描きへの第一歩。

ぜひ、焦らずじっくり取り組んでみてください。