〜アクリル画・水彩・キャンバス・紙作品別に解説〜

はじめに:作品の破損は誰にでも起こりうる

大切に制作した作品が破損してしまうのは、作家にとって非常につらい出来事です。

引っ越し中の落下、湿気による紙の波打ち、キャンバスの裂けや折れ、水彩画のにじみ……。しかし、正しい対処法を知っていれば、作品の美しさを取り戻すことは可能です。

本記事では、作品の素材別に補修方法を詳しく解説しながら、修復時の注意点や再発防止のためのポイントも併せてご紹介します。

【目次】

- 破損の種類とその原因

- 補修の基本原則

- 素材別の補修方法

- アクリル画

- 水彩画・インク作品

- キャンバス作品

- 紙作品(ドローイングなど) - 修復に使用できる道具と画材

- 補修時に避けるべきNG行動

- 再発防止のための保管・展示対策

- まとめ:作品を救い、未来へつなげる補修の力

1. 破損の種類とその原因

作品の破損には以下のような種類があります。

- 物理的破損:折れ、裂け、穴あき、ひび割れなど

- 環境的劣化:湿気、カビ、紫外線焼け、退色

- 経年劣化:紙の黄ばみ、接着剤の剥がれ、表面のひび割れ

- 人為的な損傷:誤って踏んだ・物をぶつけた・水をこぼしたなど

これらはどのアート作品にも共通して起こりうるもので、早めの対応が修復の成否を分けるカギとなります。

2. 補修の基本原則

修復の前に、以下の原則を意識しましょう。

- 現状をよく観察する:損傷範囲を把握し、症状を記録(写真も推奨)

- 無理に直さない:慌てて処置をすると、かえって悪化させる恐れ

- 元の画材と相性の良い補修材料を使う

- アート性を損なわないよう慎重に進める

可能であれば、同一画材を使って描いたテストピースで試してから本番に臨みましょう。

3. 素材別の補修方法

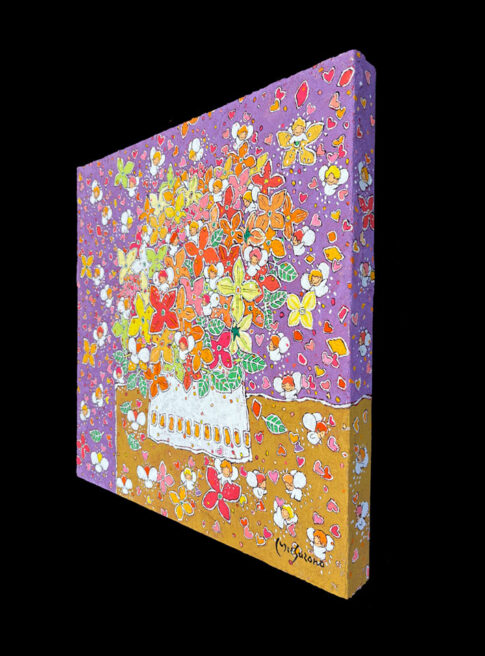

● アクリル画の補修

アクリル絵具は耐水性があり補修しやすいのが特徴です。

破損例と対応法:

- 表面のひび割れ・剥がれ

→ 同系色のアクリル絵具でタッチアップ。必要に応じてジェルメディウムを混ぜることで質感を調整。 - キャンバス自体の裂け

→ 裏面にパッチクロスを貼り、上からアクリルメディウムで補強。表側からも補色。 - 塗膜の膨れ・浮き

→ カッターで浮いた部分をカットし、メディウムで再接着後リタッチ。

補修後には保護ニス(スプレー/筆塗り)を再度塗布すると表面保護にもなります。

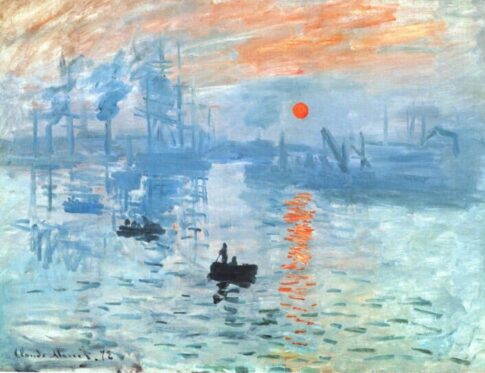

● 水彩画・インク作品の補修

水に弱い水彩作品は慎重に扱う必要があります。

- にじみ・水濡れ跡

→ 無理に修正しようとせず、新たなレイヤーで描き直すか、アートとして生かす方向へ - 紙の波打ち

→ 裏面からアイロン+重しでプレス(クッキングペーパーなどを挟む) - 破れ

→ 和紙やティッシュで裏打ち補修。水張りテープも使える場合あり。

※色を重ねる際は乾燥をしっかり確認すること。

● キャンバス作品の補修

キャンバスの破れや歪みは以下のように補修します。

- 裏打ち補修

→ 同じ布地で裏面からパッチし、アクリルメディウムで密着。表面は元の色に合わせて再塗布。 - 木枠の歪み・割れ

→ 新しい木枠に張り替えるか、修理用木材で補強。 - 全体がたるんできた場合

→ 裏側の楔(くさび)でテンションをかけ直す

キャンバス作品は耐久性が高い一方で、損傷範囲が大きくなると補修が難しくなるので早めに対応しましょう。

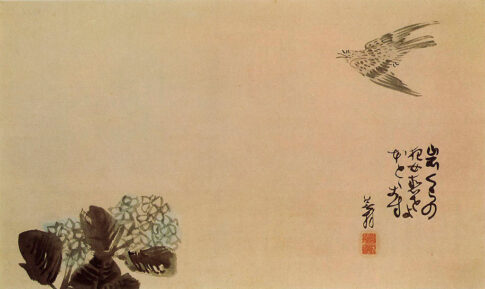

● 紙作品(ドローイング・コラージュなど)の補修

紙の補修は繊細ですが、方法は多数あります。

- 折れや破れ

→ 修復テープや和紙テープで裏面から補修

→ 必要に応じてピグメントペンや色鉛筆で補色 - 表面の汚れや擦れ

→ 消しゴムで優しく除去。消せないものは部分的にホワイトやコラージュで隠す - 接着剥がれ(コラージュ作品)

→ メディウムやアーカイバルグルー(酸性劣化しにくい糊)で再接着

4. 修復に使用できる道具と画材

- アクリル絵具・水彩絵具・リタッチペン

- ジェルメディウム・グロスメディウム・マットメディウム

- 修復用和紙・コットンパッチ・キャンバス布地

- 接着剤(pH中性のもの)・アーカイバルグルー

- 綿棒・精密筆・パレットナイフ・リタッチ筆

- ニス(リムーバブルタイプも含む)

補修内容に応じて適切に選びましょう。

5. 補修時に避けるべきNG行動

- 乾いていない状態で修復を始める

- 異なる画材をむやみに混用する

- 強い溶剤を使用する(アクリルや水彩に悪影響)

- 接着剤を多く使いすぎる(表面ににじむ場合あり)

- 感情的に作業する(落ち着いて観察が肝心)

6. 再発防止のための保管・展示対策

作品を破損から守るための事前対策も忘れてはいけません。

- UVカットアクリルフレーム・マット紙の使用

- 湿気対策:乾燥剤・除湿器の活用

- 定期的な点検と換気

- 直射日光の回避・温度変化の少ない場所で保管

- 運搬時の保護:角保護材、バブルラップ、専用保存箱の活用

7. まとめ:作品を救い、未来へつなげる補修の力

破損してしまった作品にも、再び命を吹き込む方法はあります。

たとえ完全に元に戻らなくても、補修の過程そのものが作品への新たな思いを込める時間にもなりえます。

補修の知識を持つことで、アーティストとしてのスキルも大きく広がります。

ぜひ今回の記事を参考に、大切な作品たちを「救い出す力」を身につけてください。

✅ 保管・運搬チェックリスト(併用推奨)

| チェック項目 | ✅ |

|---|---|

| ☐ UVカット額やアクリル板で保護しているか | |

| ☐ ニス・防汚スプレーで表面保護済みか | |

| ☐ バブルラップやクッション材で包んでいるか | |

| ☐ 作品サイズに合った保存箱を使っているか | |

| ☐ 湿気・直射日光・ホコリから守る環境か | |

| ☐ 保存箱に「天地表示」「中性紙」「封印」があるか | |

| ☐ 定期点検のスケジュールを記録しているか | |

| ☐ 移動時の衝撃・振動対策をしているか | |

| ☐ 梱包状態を写真で記録しているか |

📦保管・梱包資材のおすすめ例(記載欄あり)

| 資材 | 用途 | サイズ・備考 |

|---|---|---|

| 中性紙封筒 | 紙作品用 | A4・A3サイズ、黄変しにくい |

| バブルラップ | 包装・クッション材 | 1mロールなどカット可能 |

| 保存箱(アートボックス) | 複数作品の保管 | アシッドフリー素材推奨 |

| UVアクリルフレーム | 額装+保護 | 紫外線カット90%以上 |

| 乾燥剤・防カビ剤 | 長期保管 | シリカゲルなどを同封 |

| 作品管理ラベル | 内容記入用 | 日付・作品名・向き記載可能 |

✅ 作品保護のための収納テンプレート(A4印刷用・記入式)

用途:作品管理・保護状態チェック・保管場所の整理・作品台帳の一部として使用可能。

対象作品:原画(アクリル・水彩・油彩)、ジクレープリント、紙作品などすべて。

📄テンプレート:作品保護・収納チェックシート