はじめに

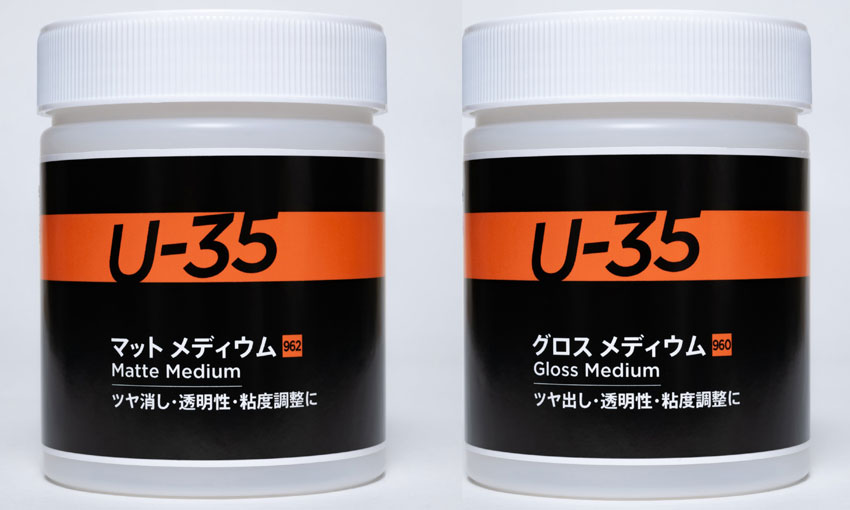

絵画制作において、絵具の質感や仕上がりをコントロールすることは非常に重要です。特にアクリル絵具では、色そのものだけでなく「表面のツヤ感」や「透明感」を工夫することで、作品の印象が大きく変わります。その際に活躍するのが「マットメディウム」と「グロスメディウム」です。

両者は一見似たような補助材ですが、実際には仕上がりの表情や使う場面に明確な違いがあります。本記事では、両者の特徴と使い分けのコツを解説し、実際の制作現場でどのように活用できるかを紹介します。

マットメディウムとは?

特徴

- 乾燥後に光沢を抑えたマットな質感を与える

- 絵具の発色をやや落ち着かせ、しっとりした雰囲気に仕上げられる

- 塗膜は不透明感が増し、反射を抑えるため落ち着いたトーンの表現に向いている

メリット

- 光の反射が少ないため、写真撮影や展示会場で作品が見やすい

- 絵の具に混ぜると乾燥後の艶を抑えられるので、全体を統一したマット調にできる

- パステル調やソフトな印象を与えたい作品に適している

注意点

- 色がやや沈んで見えるため、鮮やかさを強調したい場面には不向き

- 塗り重ねると粉っぽい仕上がりになる場合がある

グロスメディウムとは?

特徴

- 乾燥後に光沢のあるツヤを与える

- 色の深みや鮮やかさを強調し、透明感を高められる

- 塗膜は滑らかで、反射により高級感や華やかさが出る

メリット

- 鮮やかな発色を活かしたい場合に効果的

- レイヤーを重ねても透明感を損なわず、奥行き感を出せる

- 光沢により視覚的なインパクトを強められる

注意点

- 強い反射が出るため、展示環境によっては鑑賞しづらくなる

- 過剰に使うとテカリすぎて不自然な仕上がりになる

マットとグロスの仕上がり比較

| 項目 | マットメディウム | グロスメディウム |

|---|---|---|

| 表面感 | ツヤ消し(マット) | 光沢あり(グロス) |

| 発色 | 落ち着いた色調 | 鮮やかで深みが増す |

| 透明感 | やや低下 | 高まる |

| 適した表現 | 静けさ・柔らかさ・落ち着き | 華やかさ・透明感・インパクト |

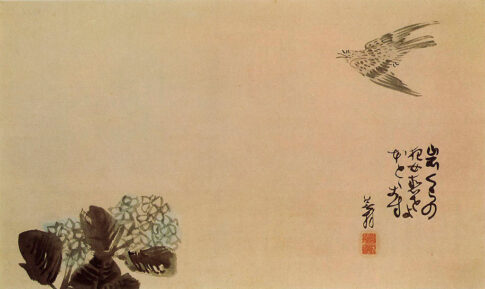

| 向いている作品 | 抽象画、和風アート、静物画 | ポップアート、風景画、光を強調する作品 |

使い分けの具体的なシーン

1. 落ち着いた雰囲気を出したい場合 → マットメディウム

- 例:モノトーンを基調とした作品

- 例:柔らかい光の中にある静物画

→ マット仕上げは余計な反射を抑え、作品に「静けさ」や「上品さ」を与えます。

2. 鮮やかさや透明感を強調したい場合 → グロスメディウム

- 例:海や空などの自然風景

- 例:ビビッドカラーを使ったポップアート

→ グロス仕上げは色彩の深みを増し、視覚的に力強い印象を残せます。

3. 部分的に使い分ける

作品全体をマットに仕上げつつ、ポイント部分にグロスを使うことで、視線を誘導する効果が得られます。

- 花の中心だけをグロスで強調する

- 背景はマットに、主題はグロスで輝かせる

制作に取り入れる実践的な方法

① 絵具に混ぜる

- メディウムを直接絵具に混ぜ、質感を変える方法

- 均一な表面感を得たい場合に有効

② 上塗りとして使う

- 完成後に表面へ塗布し、仕上げコーティングとして使用

- グロスはニスのように輝きを増し、マットは反射を抑えて落ち着いた印象に

③ レイヤーごとに質感を変える

- 背景層:マットで落ち着かせる

- 前景層:グロスでインパクトを与える

→ 立体感や奥行きを演出可能

マットとグロスを混ぜて「半ツヤ」にする方法

実は、マットメディウムとグロスメディウムをブレンドすると、**セミグロス(半ツヤ)**の仕上がりが得られます。

- 6:4(グロス:マット) → ややツヤあり

- 5:5 → 中間的で自然な質感

- 3:7(グロス:マット) → 落ち着きの中に軽いツヤ感

展示環境や作品テーマに合わせて、好みの質感を作れるのが魅力です。

よくある質問(Q&A)

Q1. ニスとどう違うの?

A. ニスは最終的な保護膜を作る役割が強いのに対し、メディウムは制作途中から質感を調整できる点が大きな違いです。

Q2. 写真にするときはどちらが良い?

A. 反射を避けたいならマットがおすすめです。SNS投稿や販売サイト用に写真を撮る際には、マット仕上げの方がきれいに映ります。

Q3. どのくらい混ぜればいいの?

A. 一般的には絵具1:メディウム1の割合から試し、必要に応じて調整します。グロスは少量でも艶が強く出るので注意が必要です。

まとめ

マットメディウムとグロスメディウムは、作品の雰囲気を大きく左右する重要な補助材です。

- マットメディウム → 静かで落ち着いた表現、柔らかな雰囲気に最適

- グロスメディウム → 鮮やかさや透明感を強調し、華やかな表現に効果的

- 部分的な使い分けやブレンド → 視線誘導や独自の質感演出が可能

制作テーマや展示環境に合わせて、これらを柔軟に使い分けることで、作品の完成度と表現力がさらに高まります。