アートに込める“象徴”の力とその使い方

アートにおいて、直接的な描写だけでなく「シンボル(象徴)」を用いることで、作品に深い意味や多様な解釈を持たせることができます。

シンボルは、古代の宗教画から現代アートに至るまで、視覚芸術における重要な表現手段の一つです。

本記事では、シンボルの基本概念から効果的な使い方、そして作品に意味を持たせるための具体的なテクニックまでを解説します。

シンボルとは何か?

● 定義と役割

シンボルとは、目に見えるモチーフや形が、ある概念や思想、感情を象徴的に示す表現手法です。

たとえば「鳩」は平和、「光」は啓示、「木」は生命など、文化や文脈によって意味づけられます。

● シンボルとサインの違い

シンボル(象徴)は解釈を要する意味を含んでおり、見る人の知識や感性に委ねられます。

一方でサイン(記号)は「止まれ」や「電源マーク」のように、明確な意味を即座に伝えるものです。

アートにおけるシンボルの歴史と背景

● 宗教画から始まる象徴の伝統

中世ヨーロッパの宗教画では、天使の羽、聖書、光輪などが象徴的な意味を持ち、信仰や教義を可視化していました。

仏教絵画における蓮の花や曼荼羅も同様に、精神世界や悟りの象徴とされてきました。

● 近代以降の象徴主義

19世紀末に登場した「象徴主義」では、文学や美術で内面世界や夢、精神性をシンボルで表現する動きが強まりました。

オディロン・ルドンやグスタフ・クリムトは、その代表的な画家です。

● 現代アートにおけるシンボルの再解釈

現代においては、シンボルはより個人的かつ多義的な表現として使われています。

過去の宗教的な意味だけでなく、社会問題や個人の経験に結びついた象徴が多く見られます。

よく使われるシンボルとその意味

| シンボル | 意味 | 備考 |

|---|---|---|

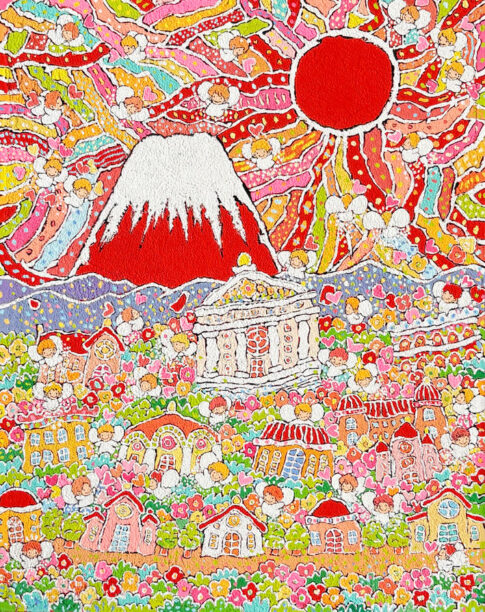

| 太陽 | 生命力、再生、希望 | 生命の源、エネルギーの象徴 |

| 富士山 | 崇高さ、静寂、永続 | 日本文化に根差した象徴 |

| 羽根 | 自由、精神性 | 天使や魂の象徴としても使用される |

| 蝶 | 変容、復活 | 成長や再生のメタファーとして人気 |

| 水 | 感情、無意識、浄化 | 動的で感情の流れを表す |

| 鏡 | 自己認識、真実 | 心の奥底や隠された意識に関係 |

| 円 | 完全性、永遠、宇宙 | 抽象的で普遍的なイメージ |

シンボルを作品に取り入れるステップ

1. 表現したいテーマの明確化

まずは、作品で何を伝えたいのかを明確にします。

たとえば「癒し」「希望」「内面の葛藤」といったテーマを設定することで、それに対応するシンボルが選びやすくなります。

2. シンボルの選定と意味づけ

使用するシンボルが文化的・歴史的にどのような意味を持つかを調べ、視覚的にどう表すかを検討します。

既成の意味をそのまま用いる場合もあれば、自分なりに意味を拡張・再定義することも可能です。

3. 構図・配色との連携

シンボルは単独ではなく、構図や色彩と組み合わせることでさらに効果的に機能します。

たとえば、暗い背景に輝く太陽を描くことで「希望の光」が強調されるように、視覚の演出が重要です。

4. 観る人に“余白”を残す

シンボルは「感じさせる」ものであるため、あまりに説明的になると想像力を奪ってしまいます。

意味の断片を提示しつつ、鑑賞者が自由に解釈できるような余白を意識しましょう。

実例紹介:象徴を用いた名作と現代の応用

● グスタフ・クリムト《接吻》

金色や花の装飾、抱き合う男女といったモチーフは、愛・官能・永遠といった多義的な象徴を内包しています。

● ワシリー・カンディンスキー《コンポジションVII》

抽象的な形と色により、音楽や精神性を象徴的に視覚化。

彼は色に精神的意味を見出し、「青=内省、黄=歓喜」といった独自の体系を作りました。

● 現代アートにおける自己表現

近年のアーティストは、個人的な経験やアイデンティティに基づいたシンボルを用いて、自分自身や社会への問いを投げかける作品を制作しています。

シンボルを活用する際の注意点

● 文化的意味のリサーチ

シンボルには文化ごとに異なる意味やタブーがあります。

特定の宗教や歴史背景を持つシンボルを使う際は、その意味や文脈をよく調べて尊重する姿勢が必要です。

● オリジナリティと引用のバランス

既存の象徴をそのまま使うと作品が陳腐になりがちです。

自分なりのアレンジや組み合わせを工夫することで、新しい表現が生まれます。

● 著作権に配慮した使い方

一般的なシンボルは自由に使えますが、現代作家の作品やロゴなど著作権があるものを無断使用することは避けましょう。

引用する場合は出典の明記が必要です。

シンボルで作品に深みを与える

シンボルを使うことで、単なる視覚的な美しさを超えて、作品に“伝える力”と“感じさせる奥行き”を加えることができます。

鑑賞者の心に残るアート作品とは、絵の中に「何か」が宿っているものです。それがシンボルの力です。

まとめ:シンボルを使った意味のある表現を目指そう

- シンボルは目に見えない概念を視覚的に表現できる強力な手法です

- テーマに合わせたモチーフ選びが表現の鍵になります

- 文化的背景・著作権・鑑賞者の解釈余地に配慮しながら使うことで、作品の完成度が高まります

あなたの作品にも、ぜひシンボルを取り入れてみてください。

それは、観る人と心でつながる“もう一つの言語”になるでしょう。