近年、アートやデザインの世界で「癒し」というキーワードが注目を集めています。

人々が心身ともにストレスを抱えやすい現代社会において、癒しの作品は観る人に安らぎや前向きな気持ちをもたらし、大きな価値を生み出します。

この記事では、癒しをテーマにした作品作りの具体的なポイントを詳しく解説し、初心者からプロのアーティストまで役立つヒントをお届けします。

1. 癒しとは何かを理解する

まず大切なのは、「癒し」とは何かを自分自身の中で定義することです。

癒しは非常に個人的で主観的な感覚であり、人によって「癒される」と感じる対象は異なります。

たとえば

- 穏やかな自然の風景

- 動物の優しいまなざし

- 柔らかな色彩や曲線

- 温もりを感じる素材

などが、多くの人にとって癒しを与えるモチーフとして選ばれることが多いです。

自分にとっての「癒し」と、作品を届けたい相手にとっての「癒し」を擦り合わせることからスタートしましょう。

2. 色彩の持つ癒し効果を活かす

癒しの作品において、色彩は非常に大きな役割を果たします。

心理学的にも、色は人の気分や感情に強く影響を与えることが知られています。

代表的な癒しの色には

- ブルー系(青):安心感・落ち着き

- グリーン系(緑):自然・リラックス

- ベージュ・アイボリー系:優しさ・柔らかさ

- パステルカラー:穏やかさ・親しみ

などがあります。

これらの色を意図的に取り入れることで、視覚的に安らぎを感じさせる作品に仕上げることができます。

ただし、単に淡い色を使えばいいというわけではなく、テーマに合わせた配色バランスや、濃淡のコントロールも重要です。

3. モチーフの選び方

癒しをテーマにした作品では、モチーフの選定も大きなポイントです。

前述のように、自然・動物・植物・家族愛・温もりのある暮らしなど、身近でポジティブなイメージを想起させるものが癒しに向いています。

例えば

- 柔らかく咲く花

- 眠る猫

- 穏やかな波打ち際

- 家族が寄り添う姿

などを取り入れると、多くの人が安心感を覚える作品になります。

モチーフ選びに迷ったら、実際に自分が「癒される」と感じるものを一度リスト化し、そこからヒントを得ると良いでしょう。

4. 構図と余白を意識する

癒しの作品では、構図も非常に大切です。

あまりに密度が高いと圧迫感を覚えてしまい、逆に疲れる印象を与えかねません。

心地よい「余白」を意識し、視線が流れるように配置することが癒しの感覚を高めます。

また、左右対称の安定感ある構図や、やわらかい曲線の流れを意識すると穏やかさを演出しやすくなります。

5. 素材や技法の選び方

癒しを表現する作品においては、素材や技法も大きな意味を持ちます。

たとえば

- 水彩のにじみ

- アクリルの淡い重ね塗り

- 和紙の質感

- 布や木材など自然素材

などは、視覚的・触覚的に心地よさを感じさせやすいです。

また、筆致をあえて柔らかく残すことで、手仕事の温かみを伝えることも癒し表現に繋がります。

6. 観る人とのコミュニケーション

癒しの作品は「自分の癒し」を表現するだけではなく、それを観る人に届けることが目的です。

そのためには、誰に向けて作品を発信するのか、どんな環境で見てもらうのかを想像することが大切です。

たとえば

- 自宅のリビングに飾る人

- 介護施設に作品を届ける人

- 病院の待合室で見てもらう人

それぞれに求められる癒しのイメージは異なります。

「誰に届けたいか」を設定し、相手に寄り添った表現を心がけましょう。

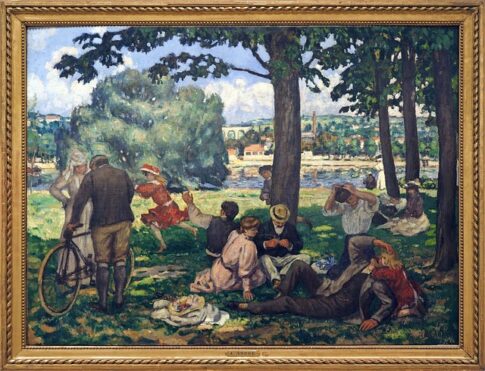

7. 癒しをテーマにする作品の具体例

ここで、癒しをテーマにした作品の例をいくつか挙げます。

- パステルカラーで描いた森林の風景画

→ 緑の安らぎとパステルの柔らかさで癒し効果を演出 - 眠る子猫の水彩画

→ 見る人の心を和ませる代表的モチーフ - ふわっとしたタッチの抽象画

→ 見る人によって自由に解釈できる余白が癒しを生む - 家族のつながりを表現した温かいイラスト

→ 幸せな家庭の象徴として癒しを届ける

こうした作例から、自分の作品に取り入れられる要素を研究してみてください。

8. SNSでの発信にも癒しを意識する

癒しをテーマにした作品をSNSで発信する際も、投稿文のトーンや写真の雰囲気に気を配ると一貫性が出ます。

落ち着いた文章、余白を意識した写真構図などを選ぶことで、SNSを通じて作品の癒しの魅力をしっかり伝えることが可能です。

ハッシュタグとしては

- #癒しの絵

- #癒しアート

- #healingart

- #relaxingart

などを活用すると、同じテーマに関心のあるフォロワーに届きやすくなります。

9. 著作権やオリジナリティに注意

癒しをテーマにした作品は、似たような表現が多くなりがちです。

既存の作品を模倣してしまうと、著作権侵害のリスクが生じます。

参考にしたとしても、自分なりの視点や描き方を加えたオリジナル作品に仕上げることを忘れないでください。

自分のエピソードや体験を反映させると、作品に独自性が宿り、観る人の心にも深く届くでしょう。

10. 癒しの表現を深めるための継続的な工夫

癒しをテーマに作品を続ける場合、表現がマンネリ化するのを防ぐ工夫も必要です。

以下のような視点を意識してみてください。

- 季節ごとの癒しモチーフ(春の桜、夏の海など)

- 時間の流れを感じさせる(朝日、夕暮れ)

- 異素材の組み合わせ(和紙×水彩など)

- 他ジャンルのアートとのコラボ(音楽×絵画など)

新しい視点を柔軟に取り入れることで、癒し作品の幅が広がり、より多くの人の心に届く表現が可能になります。

11. 音や香りとの組み合わせを考える

癒しをテーマにした作品では、視覚だけでなく他の感覚に働きかける工夫を取り入れるのも効果的です。

例えば、作品を展示する際にヒーリング音楽や自然音(波の音、鳥のさえずりなど)を流したり、ラベンダーや森林のアロマを一緒に漂わせるなど、五感を総合的に癒す演出を考えてみてください。

このようなマルチセンサリー(多感覚)アプローチは、美術館やギャラリーでも活用が進んでおり、より深いリラクゼーション効果を期待できます。

自宅に飾る作品であっても、空間全体の雰囲気と合わせて提案できると、観る人にとっての癒し体験がさらに豊かになります。

12. ストーリー性をもたせる

癒しをテーマにした作品は、ただ美しいだけでなく「小さな物語」を含むことでより心に残ります。

たとえば

- 動物たちの優しい関わり合い

- 移りゆく四季をめぐるストーリー

- 人と自然が共生する日常

などをテーマに据えると、鑑賞者はその世界観に想像を巡らせながら、自分自身の癒しと重ね合わせることができます。

特にSNSや販売用の紹介文では「この作品にはこんな思いを込めました」とストーリーを伝えると、より共感を生むことができます。

13. 長く愛される作品にする工夫

癒しの作品は、一瞬の感動だけでなく長くそばに置いてもらうことが大切です。

そのために

- 見るたびに新しい発見がある

- 季節や気分によって印象が変わる

- 光の当たり方で表情が変化する

といった要素を取り入れると、飽きのこない作品になります。

たとえば透明感のある絵の具で重ね塗りをしたり、金箔や和紙の質感を部分的に使ったりして、光や視点による変化を仕掛けると良いでしょう。

14. 癒しと社会貢献をつなげる

近年は、アートを通じた社会貢献にも注目が集まっています。

たとえば

- 介護施設や病院でのアート展示

- 児童養護施設に作品を寄贈する活動

- 心理カウンセリングの一環としてのアート

など、癒しのアートを通して社会に貢献できる場面は増えています。

こうした活動に積極的に関わることで、自分自身の表現にさらに深い意味を与えることができますし、社会的評価も高まるでしょう。

このように、癒しの作品づくりは一見シンプルに見えてとても奥深い世界です。

観る人の人生に寄り添う「もうひとつの居場所」を提供できる、かけがえのないアートの力を大切にしていきたいですね。

まとめ

“癒し”をテーマにした作品づくりは、色彩やモチーフ、構図の工夫だけでなく、見る人の気持ちに寄り添う想像力と配慮が求められます。

穏やかな色、優しい形、余白の活かし方、ストーリー性のあるモチーフなどを組み合わせながら、視覚だけでなく、音や香りなど多感覚にも意識を向けることで、より深い癒しの表現が可能になります。

また、SNSや展示会を通じて発信するときにも、トーンや写真の雰囲気まで一貫して「癒し」を意識することで、作品の魅力をさらに伝えることができます。

さらに、社会貢献の視点から医療・介護施設などに癒しのアートを届けることも、これからの時代に大きな意義を持つでしょう。

癒しの作品は、その人の暮らしや心にそっと寄り添う「かけがえのない存在」として長く愛される可能性があります。

あなたの作品が、観る人にとっての癒しの時間を生み出し、人生を少しでも豊かに彩る一助となることを願っています。