はじめに:絵の「意味」を知るということ

美術館やギャラリーで絵を眺めるとき、「きれいだな」「迫力があるな」といった感想を抱く方は多いでしょう。

しかし、その絵に込められた意味や物語を知った瞬間、作品に対する感動が一段と深まる体験をしたことはありませんか?

作品に込められたメッセージや背景を理解すると、ただの視覚的な鑑賞にとどまらず、作家の思いに共鳴したり、より深い解釈ができるようになります。

この記事では、絵の意味を知ることの大切さや、具体的にどう読み解けば良いのかをわかりやすく解説します。

さらに、知識を深めることでアートの感動が何倍にも広がる理由についても掘り下げます。

絵に込められる「意味」とは?

1. 作品のテーマ

絵画には必ずといっていいほどテーマがあります。

・歴史的な事件

・宗教的な逸話

・自然や四季の美しさ

・人間の愛や孤独

こうしたテーマは、モチーフや色彩、構図として表現されます。

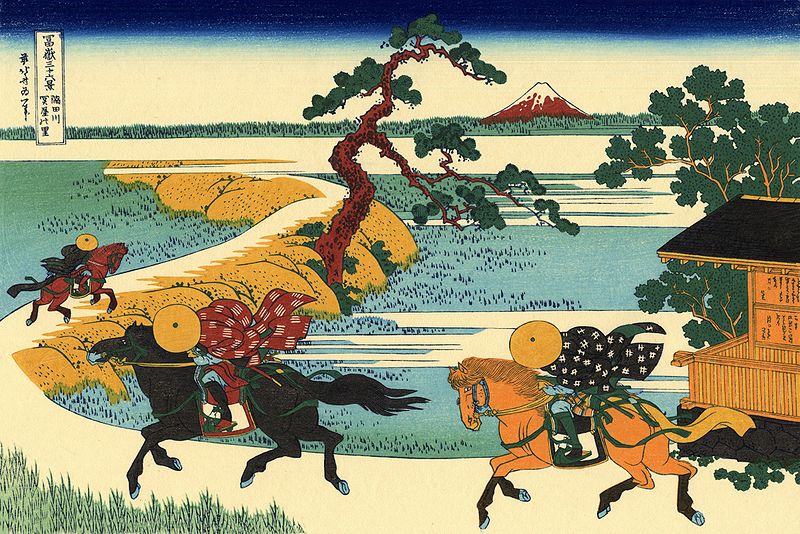

たとえば日本の浮世絵には「季節の移ろい」や「儚さ」を象徴する花鳥風月が多く描かれていますし、西洋絵画では宗教画としてキリストや聖母マリアが中心に描かれることも少なくありません。

2. シンボル・象徴表現

絵の中には、パッと見ただけでは気づかない「象徴(シンボル)」が隠されています。

例えば西洋絵画でリンゴはしばしば「禁忌」や「知恵」の象徴として描かれますし、ハトは「平和」の象徴です。

日本画でも、鶴は「長寿」、松は「不老不死」など縁起の良い意味を持っています。

作者がこれらのモチーフを選ぶのは、絵に伝えたいストーリーや祈りを込めているからです。

3. 色の意味

色彩は感情を直接伝える力を持ちます。

例えば、

- 赤は「情熱」や「怒り」

- 青は「冷静」や「悲しみ」

- 緑は「癒し」や「平和」

などが象徴されることが多いです。

色の意味を知ると、絵の印象がさらに多層的に理解できます。

絵の意味を知ると感動が深まる理由

作者の思いに触れられる

絵は、作者にとって言葉以上に強いメッセージの手段です。

作者がその時代に何を感じ、何を伝えようとしたのかを知ると、単に「美しい絵」から「心を震わせる物語のある絵」へと変わります。

観る側の体験が広がる

意味や物語を知ると、鑑賞者自身が登場人物の立場に立ったり、歴史的背景に思いを馳せたりできます。

結果として、より自分ごととして作品を感じられるようになり、強い印象を受けるのです。

時代背景が理解できる

名画には、その当時の社会や文化の価値観が色濃く反映されています。

たとえばルネサンス期の絵画にはキリスト教の精神が色濃く描かれ、江戸時代の浮世絵には庶民の暮らしや風俗が残されています。

絵の意味を知ることで、その時代を生きた人々の視点を追体験することができます。

絵の意味を読み解くには?

1. 作品のキャプションを読む

美術館では必ずキャプション(作品解説パネル)がついています。

そこにはテーマや技法、時代背景のヒントがしっかり書かれていますので、必ず目を通してみましょう。

2. 画家の生涯を調べる

作者の人生を知ると、作品の意味がぐっと立体的になります。

苦悩の時代に描かれた絵、幸福の中で描かれた絵では、その筆致に込められた感情が違うことに気づけます。

3. シンボルや色彩の知識を身につける

先ほど紹介したように、象徴表現や色の意味を少し覚えておくだけでも、解釈の幅が広がります。

アートに関する入門書や図鑑を手元に置いておくと便利です。

絵の意味を知る楽しみ方の具体例

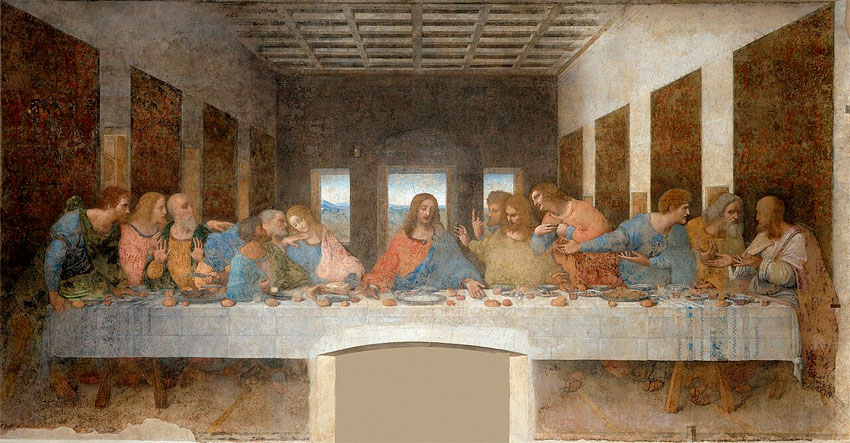

西洋絵画の例

レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』では、

・パンやワイン → イエスの犠牲

・裏切り者ユダの手 → 背信の象徴

など、ひとつひとつに深い意味があります。

背景の建築構造も「三位一体」を示す構成になっており、知れば知るほど発見があります。

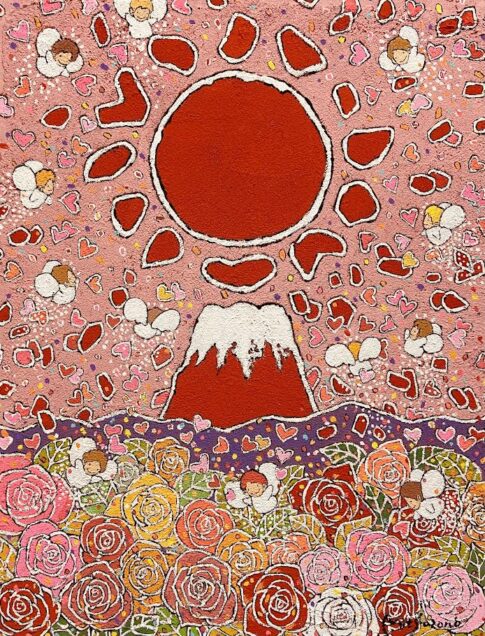

日本画の例

葛飾北斎の『富嶽三十六景』では、富士山が「不変の象徴」として描かれています。

当時の庶民にとって、変わらない富士の姿は憧れであり安心感の源でもあったのです。

絵の意味を知ることで世界が広がる

「意味を知る」という行為は、美術鑑賞を単なる趣味の域から、人生に豊かさをもたらす知的体験へと変えてくれます。

さらに、友人や家族にその背景を語ることで、アートの楽しみを共有できるのも大きな魅力です。

絵の意味をもっと楽しむための小さなヒント

美術館での楽しみ方

「絵に込められた意味」を感じ取るためには、美術館の回り方にも少し工夫を加えると良いでしょう。

まずは遠くから全体を眺めて印象を受け止め、その後でキャプションや解説を読み、再度じっくりと絵に近づいてみるのがおすすめです。

一度「知識」を頭に入れたあとにもう一度絵を観ると、先ほどとはまったく違った表情に気づけます。

また、音声ガイドを利用するのも非常に有効です。

作品の制作背景や作者の人生にまつわるストーリーを耳で聴きながら見ることで、まるで作家と会話をしているような臨場感を味わえます。

子どもと一緒に絵を楽しむコツ

「意味を知る鑑賞」は大人だけのものではありません。

例えばお子さんと一緒に美術館へ行く際には、

- 「この人はどうしてこんな顔をしていると思う?」

- 「この色はどんな気持ちを表しているかな?」

などと問いかけて、一緒に想像を広げるのもおすすめです。

子どもの豊かな発想に触れることで、大人も思わぬ視点に気づかされることがあります。

現代アートにも意味はある

「現代アートは意味がわからないから苦手」という声をよく聞きますが、実は現代アートほど意味を知ると面白いジャンルはありません。

例えば単純な幾何学模様の作品であっても、

- 作家が社会への抗議として表現した

- デジタル時代の情報過多を象徴した

など、背景に深いメッセージが込められているケースが多いのです。

現代アートは「自由に感じてOK」ですが、作家のインタビューやステートメントを少し調べるだけで、さらに豊かな見方が可能になります。

SNSでの情報収集もおすすめ

最近では、SNSで美術館やギャラリーが作品解説を発信していることも多く、InstagramやX(旧Twitter)などで「#絵の意味」「#アート解説」といったタグを検索すれば、作品の意味をわかりやすくまとめた投稿を見つけられます。

気軽に情報を仕入れてから現地に行くと、より理解が深まるでしょう。

まとめ:絵の意味を知るとアートはもっと感動的になる

「絵に込められた意味を知る」という行為は、美術をただ眺めるだけの趣味から、人生を豊かにする知的な楽しみへと変えてくれます。

作品に込められたストーリーや作者の思い、そして時代背景に触れることで、一枚の絵に対する感動は何倍にも広がるでしょう。

美術館でキャプションを読んだり、音声ガイドを利用したり、さらにはSNSや書籍での情報収集を通して知識を深めることも大きなヒントです。

そしてぜひ、作品に込められた意味を友人や家族と語り合ってみてください。

きっと新たな発見とともに、アートがより身近で魅力的なものに感じられるはずです。

これから絵画を鑑賞するときは、「好き」という感覚に加えて「意味を知る視点」をプラスしてみましょう。

アートの世界は、あなたに想像以上の感動と学びを届けてくれます。