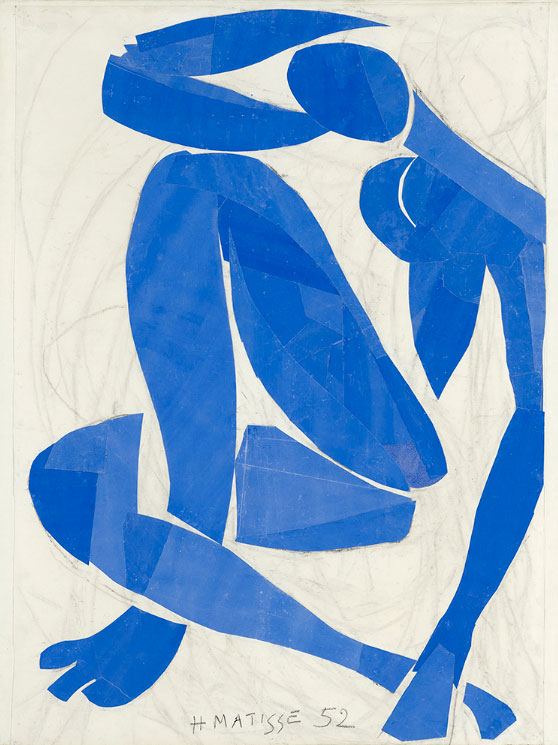

アンリ・マティス《ブルー・ヌード IV》

はじめに:アートにおける“形”の役割とは

形とは、視覚的にものを認識するための基本要素の一つです。

リアリズムから抽象画、イラストレーションに至るまで、形をどう扱うかは作品の印象を大きく左右します。

とくに「省略」と「強調」という手法は、作品の伝えたいメッセージや感情を明確にし、観る人の印象を意図的に操作するために欠かせない表現技法です。

この記事では、形の省略と強調による印象操作について詳しく解説し、具体的な手法や実践例、活用のコツを紹介します。

1. 形の「省略」とは何か?

1-1. 視覚情報の取捨選択

省略とは、現実に存在する情報の一部を意図的に削り、必要な要素だけを残すことです。

これにより、観る人の注目を一点に集めたり、情報過多を防いだりすることができます。

例:

- 漫画のキャラクターが3本線だけで怒りを表現

- デフォルメイラストにおける簡略化された身体や表情

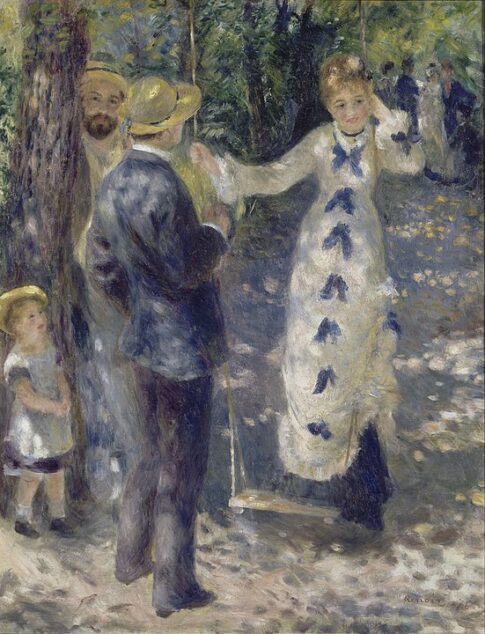

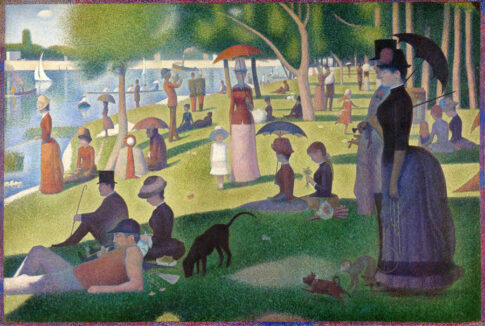

- 印象派の作品で背景がぼやけているのに人物だけが鮮明に見える

1-2. 省略の効果

- 視覚的にわかりやすくなる

- 余白や暗示を生かせる

- 鑑賞者の想像力をかき立てる

- テンポやリズムを演出できる

2. 形の「強調」とは何か?

2-1. 特定の形や部分を大きく、または印象的に描く

強調とは、作品内のある要素を大きくしたり、色やコントラストを使って目立たせたりする技法です。

これにより、見る人の視線を誘導し、感情や意味の伝達がしやすくなります。

例:

- ポップアートにおける唇や目の巨大化

- アニメキャラの大きな目や小さな口

- キュビズムでの形の分解と再構築による視覚的インパクト

2-2. 強調の効果

- 見る人の注意を引く

- 主題や感情を明確に伝える

- 記憶に残りやすくなる

- ダイナミズムや迫力を生む

3. 印象操作としての「省略」と「強調」

3-1. 観る人の認知に働きかける力

人間の脳は、見たものすべてを正確に記憶するわけではなく、「印象」に基づいて物事を把握する傾向があります。

形の省略と強調は、この脳の認知の特性を利用して、記憶に残る視覚体験をつくり出します。

3-2. 情緒的な訴求力の違い

- 省略は“静けさ”や“抽象性”を生む

- 強調は“エネルギー”や“主張”を伴う

作品全体のトーンを決めるうえで、どのようにこれらの技法を配置するかは極めて重要です。

4. 実践的な応用例

4-1. 人物画における活用

- 省略例:服のディテールを描かず、表情だけを緻密に描写することで感情を際立たせる

- 強調例:手や目を実際より大きく描くことで、感情表現やストーリー性を高める

4-2. 風景画における活用

- 省略:遠景の山や雲をぼかし、主役の木や建物を際立たせる

- 強調:波のうねりや雲の質感を大胆にデフォルメして空気感を演出

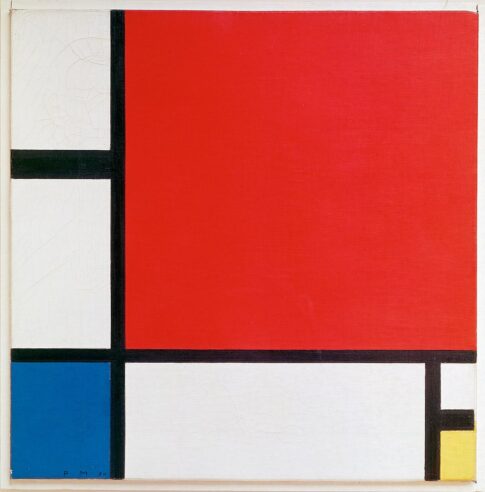

4-3. 抽象画における活用

- 一部の形だけを残し、他は省略や変形を施すことで、観る者に「感じさせる」表現に変える

5. 省略と強調を使い分けるポイント

5-1. 「見る順番」を意識する

視線の誘導は構図だけでなく、形の扱い方でも操作できます。主役にしたいモチーフを強調し、他の要素を省略することで、自然と目が引き寄せられます。

5-2. テーマとの整合性を保つ

メッセージ性の強い作品では、意味のある省略や強調がとても効果的です。たとえば、社会問題を訴えるポスターでは、現実の一部を極端に拡大したり削除したりすることで、観る者に衝撃を与えることができます。

5-3. “違和感”を利用する

わざと強調や省略が施された形は、見る人に違和感を与えます。その違和感が印象や記憶に残りやすく、作品の訴求力を高める武器になります。

6. 歴史に見る「省略と強調」の名作

6-1. ピカソ《泣く女》

キュビズムの技法を使い、顔のパーツが歪められ強調されており、感情の痛みや混乱を表現しています。

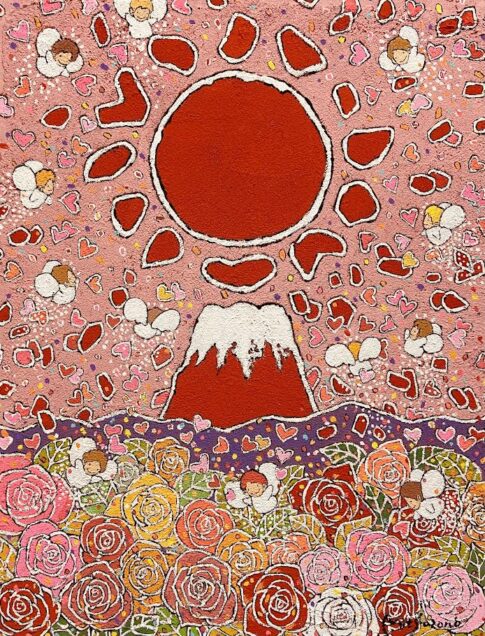

6-2. 葛飾北斎《富嶽三十六景》

波や空の形は写実ではなく、様式化(省略)された形で描かれており、象徴性と美しさが共存しています。

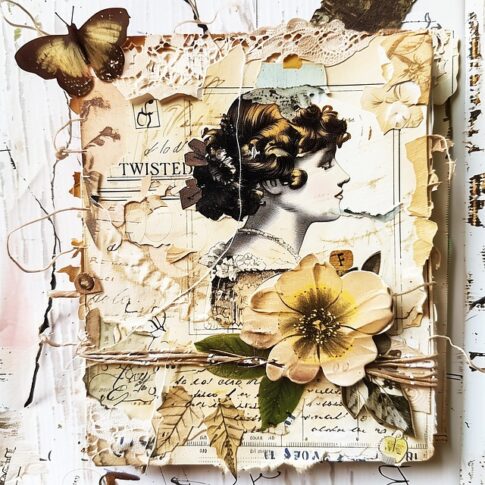

6-3. アンリ・マティスの切り絵

形を大胆に省略しつつ、色彩と配置で強い印象を与えています。

7. 練習方法と日常での取り入れ方

7-1. 省略練習のアイデア

- 1分クロッキーで形を即座に捉える訓練

- 写真から“線だけ”で対象を表現してみる

- 要素を3つ以内に減らして描く構成練習

7-2. 強調練習のアイデア

- 自分が「伝えたい感情」を決め、そのためにどの形を目立たせるかを考える

- コントラストやサイズ比で視線がどこに向かうかを意識したポスターデザインを模写してみる

8. デジタルアートにおける省略と強調

デジタルアートでは、レイヤー管理やブラシのカスタマイズなどにより、意図的に描写レベルを変えることが容易です。

- フォーカスエリアの周囲をソフトブラシでぼかす=省略効果

- 主題だけをシャープなブラシで描写=強調効果

9. 形の省略と強調がもたらす“余白”と“密度”の対比

9-1. 視覚的な呼吸を生む「余白」

形を省略するという行為は、単に描かないというだけでなく、「余白をデザインする」という意味を持ちます。

この余白は、視覚的な“間”として鑑賞者の呼吸のリズムを整え、作品全体に洗練された印象を与えます。

たとえば、伝統的な日本画や水墨画では、空間の静寂を感じさせる余白が積極的に活用されています。

そこには「描かないことによって、むしろ描いている」という逆説的な美が存在しています。

- 例:何も描かれていない空間=広大な空や時間の経過を想像させる

- 視線の集中とリラックスを交互に与える=視覚的なリズム

9-2. 密度のコントラストによる緊張感の演出

一方、形を強調して描き込んだ部分は「密度」が高まり、視覚的に重心や迫力を持ちます。余白との対比が際立つことで、主題のインパクトが増し、作品に緊張感や物語性を与えます。

この「密と疎」のコントラストは、画面構成全体の中でバランスを取るうえでも非常に重要なポイントです。

10. 形の省略・強調を活用したアートジャンル別のアプローチ

10-1. イラストレーション

イラストでは読者の理解を助けるため、省略と強調がデザイン的に使われることが多くあります。

- 顔の表情=目・口の強調で感情を伝える

- 背景=パターン化・簡略化によりストーリーの焦点を人物に集める

10-2. 絵本・児童書

子ども向けの作品では、形の情報がシンプルであるほど伝わりやすくなります。

- 動物のキャラクター=特徴的な耳・しっぽを強調

- 背景=空白を多くして視認性を高める

10-3. 抽象表現主義やコンセプチュアルアート

形そのものの意味を曖昧にすることで、「考えさせる」「感じさせる」余地を持たせる作品が多く見られます。

- 省略=具象の痕跡だけを残すことで、鑑賞者の主観を引き出す

- 強調=特定の形やモチーフを繰り返し用いて、意味を問う構成

このように、ジャンルごとの目的やターゲットによって、形の省略・強調の使い方は大きく変わります。

視覚的表現だけでなく、伝えたい“意図”や“文脈”に応じた選択が、作品の完成度を大きく左右します。

まとめ:形を“削る”か“膨らませる”か──意図的な選択が印象を決める

形の「省略」と「強調」は、単なる描写の省略やデフォルメにとどまらず、観る人の視線・感情・記憶に働きかける“印象操作”の技術です。

省略によって不要な情報を削ぎ落とし、本質を浮き彫りにする。

強調によって主題を際立たせ、鑑賞者の心に強く残るビジュアルを生み出す。

この2つを組み合わせることで、作品にリズムやストーリー、深みが加わります。

🔸 省略のメリット

- 余白の美を活かし、想像力をかき立てる

- 情報の簡略化によって視覚の負担を軽減

- 間や静けさを生む心理的効果

🔸 強調のメリット

- 視線を誘導し、印象に残る焦点を作る

- 感情や動きをダイレクトに伝える

- ダイナミズムや緊張感を演出

また、形の密度と余白のバランスを調整することで、画面構成に深みと呼吸感が生まれます。

ジャンルや対象によって適したアプローチは異なりますが、重要なのは「なぜ省略し、なぜ強調するのか」という明確な意図です。

作品づくりの中でこの「選択」を意識することは、あなたのアートにおける表現力を一段と高める鍵となります。

情報を“すべて描く”時代から、“何を残すか・何を削るか”の時代へ──。

形を通して心に残る印象を操る力を、ぜひあなた自身の表現に活かしてください。