はじめに

絵を描くときに多くの人が悩むのが「モチーフ選び」です。

何を描こうか、どんなテーマにしようかと迷っているうちに筆が止まってしまうことは、初心者だけでなく経験を積んだ画家にも起こります。

その解決策のひとつが「自然観察」です。

身近な自然に目を向けることで、新しいモチーフを発見し、創作の幅を大きく広げることができます。

本記事では、自然観察を通してモチーフを見つける具体的な方法やコツ、作品づくりへの活かし方を詳しくご紹介します。

なぜ自然観察がモチーフ探しに役立つのか

自然は無限のバリエーションを持っています。

空の色の変化、木々の形、葉の模様、水面の光の反射など、観察すればするほど新しい発見が得られます。

人工的なものよりも、自然はランダムで予想外の形や色を生み出すため、作品にオリジナリティを与える源泉になります。

さらに、自然の中に身を置くことは心をリフレッシュさせ、創作意欲を高める効果もあります。

観察そのものが「見る力」を鍛える訓練になり、表現力の幅も広がります。

自然観察を生活に取り入れる方法

日常に自然観察を取り入れるには、まず散歩やハイキングを習慣化することが効果的です。

近所の公園や川辺を歩きながら、気になった景色やモチーフを写真やスケッチで記録していきましょう。

短時間でも継続することで、自然とモチーフのストックが増えていきます。

また、季節ごとの変化を意識することも重要です。

春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、それぞれの時期にしか出会えない光景を作品に取り込むことで、絵に時間の流れや季節感を表現できます。

さらに「今日は雲の形だけに注目する」「今日は木の幹の模様を探す」とテーマを決めて観察すると、より深い発見につながります。

観察のポイントと練習法

自然をモチーフに取り入れるためには、観察の視点を少し工夫することが大切です。

例えば色彩の微妙な変化を意識すること。

緑ひとつでも若葉の黄緑、深い森の緑、光に照らされた草の淡い緑など、数え切れないほどのバリエーションがあります。これを丁寧に観察することで色彩表現の幅が広がります。

また光と影の動きを追うことも重要です。朝日や夕日の光、雲に隠れた太陽など、光の条件によって景色は一瞬で表情を変えます。

さらに形を抽象化する視点も役立ちます。波紋の広がりを模様化したり、枝のリズムを線で表現したりすれば、独創的な作品につながります。

五感を使った観察

自然観察は視覚だけでなく、聴覚や嗅覚、触覚を使うとより豊かになります。

鳥のさえずり、草木の香り、風に揺れる枝の音、湿った土の感触などを感じ取ることで、モチーフは単なる「見えるもの」から「体験としての自然」へと広がります。

こうした五感の情報を作品に取り入れることで、鑑賞者により深い感覚的な共鳴を与えられるでしょう。

作品に活かすアイデア例

自然観察で得られたモチーフは多様な表現に応用できます。

空や雲は時間ごとの変化を連作にして比較する。

木や葉は模様や形を抽象化し、背景のデザイン要素に利用する。水辺の光は反射や揺らぎを強調することで幻想的な表現が可能になります。

岩や地形の観察は質感を描く練習に最適ですし、季節の花はアクセントとして構図を引き締めます。

観察を習慣化するための工夫

自然観察を長く続けるには、楽しさを見つけることが大切です。

例えば「観察日記」をつけて、毎日見つけたものを一行で書き留める。スマートフォンで撮影した写真をテーマごとにフォルダ分けする。

スケッチブックを「雲専用」「植物専用」などに分けて集めていく。これらを習慣化することで、自分だけのモチーフ辞典ができあがります。

自然観察の実践例:シーン別の着目ポイント

自然観察といっても、環境によって得られるモチーフは大きく異なります。いくつかのシーンごとに、観察のポイントを紹介します。

- 山や森林

樹木の幹の模様や枝ぶり、木漏れ日の光の差し込み方が魅力的です。苔や落ち葉の重なりなど、小さな部分を拡大して観察するだけでも独創的なモチーフになります。 - 海や川辺

水面の反射、波紋の形、砂浜に残る模様は抽象的な表現に活かせます。特に夕方や朝方の光の反射は色彩が刻一刻と変わり、幻想的な表現につながります。 - 都市の自然

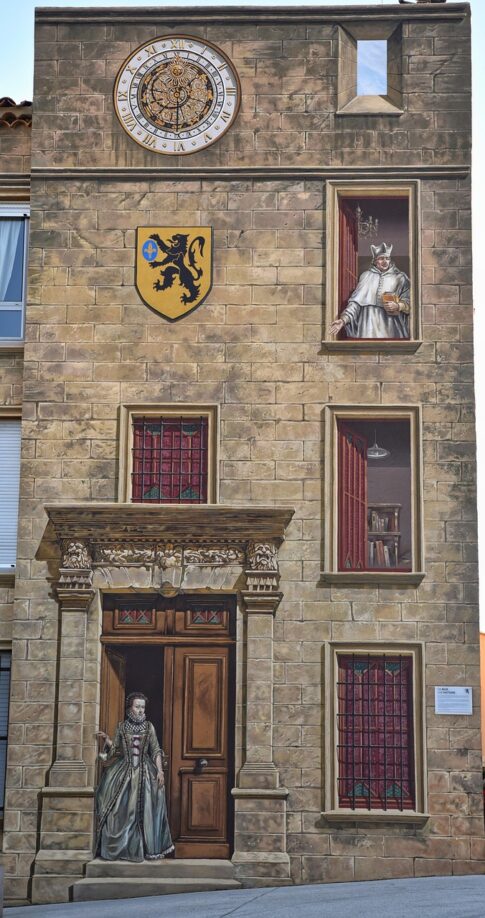

街路樹や植え込み、ビルに映る雲の影など、人工物と自然が交差する瞬間も魅力的です。都会の風景に自然が溶け込む様子を描くと、独特の雰囲気が生まれます。 - 庭や身近な空間

ベランダの鉢植えや道端の雑草も、視点を変えれば立派なモチーフです。花びらの色彩や種子の形など、身近な観察から大きなインスピレーションを得ることができます。

偉大な画家たちと自然観察

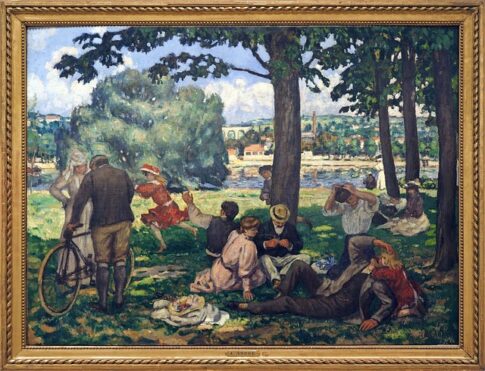

多くの著名な画家も、自然観察を通じて作品を生み出してきました。

- クロード・モネ

印象派を代表するモネは、同じ睡蓮の池を何度も描きました。光や時間帯ごとに変化する自然を捉えることに強いこだわりを持ち、自然観察の積み重ねが名画を生んだ好例です。

- フィンセント・ファン・ゴッホ

ゴッホは野原や木々を飽きることなく観察しました。特に「ひまわり」や「糸杉」などは、自然の中の対象を深く見つめ、その力強さを自らの感情と重ね合わせて描き出しています。

- 横山大観

日本画家の横山大観も、富士山を生涯にわたり描き続けました。自然の姿を単なる写生としてではなく、精神性や象徴性を込めて表現しており、観察と心象の融合が作品を形作っています。

こうした巨匠たちの例からも、自然観察は単なる「ネタ探し」にとどまらず、画家の表現そのものを支える重要な営みであることがわかります。

観察から作品に落とし込むプロセス

自然観察を制作に活かすには、観察した要素をどのように作品に取り込むかが鍵となります。

- 観察

散歩や外出先で自然に目を向け、心に残る光景を探します。 - 記録

スマートフォンで撮影したり、スケッチブックに簡単な線を描いておくことで、後で振り返る材料になります。 - 構成

記録をもとに作品の構図を考えます。すべてを写実的に描く必要はなく、形や色を組み替えて「自分の表現」に変えていくのがポイントです。 - 制作

実際のキャンバスに描きながら、観察時の感覚や印象を思い出します。このとき「そのときの風の匂いや光の眩しさ」を思い浮かべると、作品に生命感が宿ります。

自然観察を継続するための工夫

自然観察を続けるコツは「楽しさ」と「習慣化」です。

- 観察テーマを決める

「今日は影だけに注目」「今日は赤い色を探す」など、日ごとに課題を設けると飽きません。 - 仲間と共有する

友人やSNSで「今日の観察スケッチ」を投稿すると、モチベーションが続きやすくなります。 - 季節をシリーズ化

春夏秋冬の変化を記録し、四季をテーマにした連作を制作するのも良い方法です。 - スケッチブックを常に持ち歩く

出先で気づいたときにすぐ描けるようにしておくと、観察の成果が自然に蓄積されます。

まとめ

自然観察は単なるモチーフ探しを超えて、表現の基盤を作り上げる行為です。

山や川、庭先の小さな花まで、観察する対象は無限に広がっています。偉大な画家たちも自然から学び、そこに自分の感情や思想を重ね合わせて作品を生み出しました。

あなたも日常の中にある自然を意識的に観察し、五感で感じ取ったものを作品に活かしてみてください。

その積み重ねが、オリジナリティあふれる作品を生む原動力となるでしょう。