はじめに:色塗り練習はモチーフ選びから

絵を描くうえで「色塗り」は表現力を大きく左右する重要な工程です。

形を描く練習とは異なり、色のバランスや質感、光と影の表現など、複数の要素が絡み合うため、練習を重ねることで感覚と技術が磨かれます。

しかし「何を塗れば練習になるのか」「どういったモチーフが効果的なのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、初心者にも取り組みやすく、上達につながる色塗り練習に最適なモチーフをジャンル別にご紹介します。

基本を押さえる:シンプルな幾何学モチーフ

● 丸・四角・三角

色塗りの練習を始めるなら、まずは形が単純な「幾何学モチーフ」がおすすめです。球体や立方体は、陰影の付け方やグラデーションの練習に最適です。

練習ポイント:

- 光源を一方向に設定し、影とハイライトの位置を意識する

- 立体感が出るように中間色を丁寧に重ねる

- 同じ形でも素材感(マット、金属、透明など)を変えてみる

● グレースケールから始めるのも効果的

まずは無彩色(グレー)で陰影をつける練習をすると、色を入れたときにより自然な立体感が表現できるようになります。

初心者におすすめ:身近な日用品

● フルーツや野菜

りんご、バナナ、トマトなどは形状が分かりやすく、色もはっきりしているため色塗り練習に最適です。特に「赤」「黄」「緑」など原色に近いものが多く、色彩感覚も鍛えられます。

練習のコツ:

- 実物を観察して、影の出方や色の微妙な違いをチェック

- 自然光と人工光の違いによる色の変化も意識

● コップ・カップなどの陶器

白や透明、柄入りのコップは、ハイライトの描写やガラスの反射練習にも役立ちます。

中級者向け:自然物を描く

● 花や葉

花は色彩が豊かであり、自然なグラデーションやにじみを活かす練習に最適です。特にアクリルや水彩絵具の「ぼかし」や「濡れた筆の扱い方」を習得できます。

モチーフ例:

- チューリップ(形が簡単で初心者向き)

- バラ(複雑な構造と多彩な色合い)

- イチョウやモミジ(秋のグラデーション練習にぴったり)

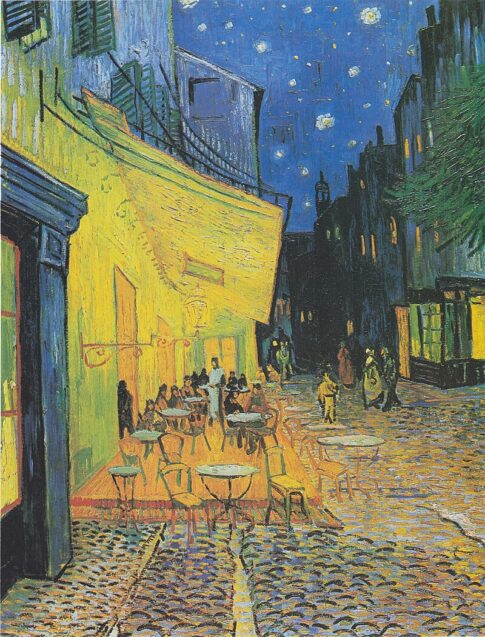

● 空・雲・空気遠近法

空や雲は色数が少ないように見えて、実際は多くの色が混ざり合っています。特に日の出や夕焼けなどは、色の移り変わりを学ぶのにうってつけです。

上級者向け:質感表現に挑戦

● 金属・ガラス・布

金属の光沢、ガラスの透け感、布の折り目や質感などは色のレイヤーとブラシ操作を駆使して表現します。

練習方法:

- 金属は強いハイライトと反射を意識して描く

- ガラスは透明部分と歪んだ背景を同時に表現

- 布は光の当たり方と折り目の濃淡に注目

● 食品(ケーキ、パンなど)

質感が多彩な食品も色塗り練習にはうってつけです。例えば、スポンジケーキの柔らかさ、果物の瑞々しさ、生クリームの白さなどを描き分けるのは大きな挑戦ですが、それだけスキルも向上します。

色彩センスを養う:カラフルなモチーフ

● 雑貨・おもちゃ・布地

ビビッドな色や模様のある小物は、補色や類似色の組み合わせを実際に塗りながら覚えることができます。

色彩練習に向いた題材:

- カラフルなボール

- 布やスカーフ

- 玩具やレゴなどのプラスチック製品

色の組み合わせによる印象の違いを体感できるので、作品全体の色設計にも役立ちます。

写真や資料を使った練習

自分でモチーフを用意できないときは、写真資料やフリー素材を活用するのも有効です。ただし、著作権には十分注意しましょう。練習目的であれば許可されている画像も多くありますが、SNSや作品集に載せる場合は「自分で撮影した写真」または「著作権フリー素材」を利用するようにしましょう。

フリー素材サイトの例:

- Unsplash(商用利用可)

- Pixabay

- Pexels

カラーチャートと組み合わせた練習法

モチーフを塗る前に、使用する色の「カラーチャート」を作成しておくと色の確認がしやすく、色調整の手助けになります。

実践例:

- 同じモチーフを複数回塗り、色のトーン(明るさ・彩度)を変えてみる

- 暖色系と寒色系で印象の違いを比較する

デジタルアートでも応用可能

色塗り練習は、紙と絵具だけでなく、デジタルペイントソフト(Procreate、Photoshop、CLIP STUDIOなど)でも同じように行えます。

レイヤー機能を使えばやり直しも簡単で、初心者にもやさしい環境が整っています。

まとめ:モチーフ選びはスキルアップの鍵

色塗りの練習は、モチーフによって得られる学びが大きく変わります。初心者は単純な形から、徐々に複雑な質感や色の混ざり合いに挑戦していくことで、自然に技術が身につきます。

本記事で紹介したようなモチーフを日々の練習に取り入れて、色彩表現の幅を広げていきましょう。