夢や幻想の世界は、現実とは異なる自由な発想で満ちた空間です。

雲の上の城、浮遊する光、非現実的な動物や人物など、心の奥底にある想像を具現化することができるのが、アートの魅力のひとつです。

本記事では、アーティストが夢や幻想的な世界を描く際に使えるテクニックやアイデアを解説し、初心者でも実践できる方法を紹介します。

幻想的な世界とは?その特徴と魅力

幻想的な世界観とは、現実の物理法則や日常的な空間を超えた、非現実的かつ神秘的な空間のことを指します。そこでは、空が紫に輝き、魚が空を泳ぎ、時間の流れも曖昧かもしれません。

幻想世界の主な特徴

- 現実に存在しない景色や生き物

- 鮮やかで非日常的な色使い

- 抽象的な構成や空間の歪み

- 夢のようなぼかしや光の効果

こうした世界を描くことで、観る人の心に深い印象や感情を呼び起こすことができます。

テクニック1:構図の自由な設計

現実的な風景画とは異なり、幻想的な作品では構図に制約がありません。遠近法や重力さえ無視することで、独自の世界観を創造できます。

実践アイデア

- 空中に浮かぶ島々や階段

- 上下のない無重力の世界

- 過剰に大きな月や太陽の描写

- 時空がねじれた構図

意図的に違和感を生むことで、幻想性が強まります。

テクニック2:色彩で非現実感を表現する

色彩は幻想的な雰囲気を出す上で最も重要な要素です。実際には存在しない配色や、あえて現実離れしたカラーコントラストを用いることで、見る人の感覚を刺激します。

幻想的な色の選び方

- 夜空に蛍光ピンクやエメラルドグリーンを使う

- 人物に紫や銀色の肌を与える

- 青い光を中心に構成された風景

- 彩度と明度の極端な使い分け

アクリルやアクリルガッシュでは、鮮やかな発色を活かしてこうした配色がしやすく、初心者にもおすすめです。

テクニック3:光と影の演出で神秘性を高める

幻想的な世界では、光源や影も現実とは異なる表現が効果的です。光を逆から当てたり、対象をぼんやりと照らすことで、夢のような印象を与えられます。

取り入れたい効果

- 後光や光輪(ハロー)を描く

- 複数の光源を混在させる

- 対象が光を放っているように描く

- 強いコントラストをあえて避け、全体をやわらかくぼかす

白や淡い色を多く含むレイヤーを使うと、発光しているような表現も可能です。

テクニック4:夢日記や空想からアイデアを引き出す

夢や幻想の世界を描くには、自分の内面にあるイメージや記憶がヒントになります。実際に見た夢や空想、子供の頃に描いた世界などから発想することで、オリジナル性の高い作品が生まれます。

アイデアソースの例

- 夢日記をつける

- 小説や詩、ファンタジー映画から着想を得る

- 自分の感情や記憶をビジュアル化する

- 瞑想や音楽を聴いて想像を膨らませる

これらは他者の著作物をそのまま描くのではなく、「インスピレーション元」として活用することが大切です。

テクニック5:素材や画材の工夫で幻想感を強化する

画材を工夫することで、幻想的な質感や表現がより豊かになります。

おすすめ画材と技法

- メタリックカラーや干渉色:光の角度で色が変わり、幻想的な表現が可能

- グレーズ(透明色の重ね塗り):深みと透明感を演出

- テクスチャペースト:異世界的な地形や雲を立体的に表現

- スパッタリングやドリッピング:星屑や夢の粒子のような効果

アクリル絵具は速乾性があり、さまざまな実験的な技法にも対応できるので、幻想アートには最適です。

テクニック6:登場人物にシンボリズムを与える

幻想的な世界に登場する人物や動物、モチーフには、象徴的な意味を持たせると深みが増します。

シンボル例

- 白い鹿:純粋さと導き

- 羽根の生えた少女:自由と変化

- 鏡:内面との対話

- 魚が空を泳ぐ:自由な発想や夢の中の論理

こうしたシンボルを描き込むことで、物語性のある作品に仕上がります。

著作権に関する注意点

幻想的な世界を描く際には、著作権への配慮も重要です。既存のキャラクターや作品を模倣すると著作権侵害にあたる可能性があります。

著作権に配慮するポイント

- 他人のデザインや構図をそのまま使わない

- 写真素材などを使用する場合はライセンスを確認する

- AI生成画像やコラージュ素材の扱いにも注意

- あくまでも「自分の世界観を描く」ことを大切にする

創作の自由を守りつつ、法律的なトラブルを避けるためにも、オリジナリティを追求する姿勢が求められます。

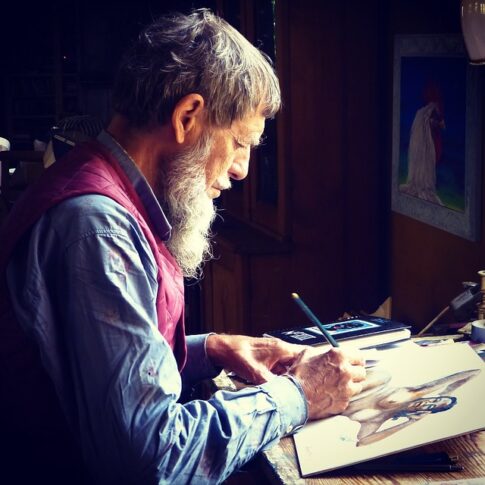

まとめ:夢の世界は自由に広がるキャンバス

夢や幻想の世界は、アーティストにとって無限の可能性を秘めた表現の場です。構図、色彩、光、発想の源、そして画材の工夫を組み合わせることで、現実では決して見ることのできない世界を創造できます。

あなたの内面にある「もうひとつの世界」を、ぜひキャンバスに表現してみてください。そこには、観る人の心を揺さぶる力がきっと宿っています。