【第1回】宗教とアートの関係性:人類の信仰を描く芸術の始まり

はじめに

人類の歴史において、宗教とアートは切っても切れない関係にあります。神々や霊的存在への信仰は、古代から現代に至るまで、数多くの芸術作品を生み出してきました。

本記事では、宗教とアートがどのように結びついてきたのかを探りながら、西洋と東洋における宗教美術の特徴、そして宗教画が果たしてきた役割についてご紹介します。

宗教とアートの共通点:見えないものを“視覚化”する行為

宗教とアートには共通点があります。それは、目に見えないものを形にし、人々に伝える力を持っているという点です。宗教では、神や仏、霊的な存在といった“形のないもの”を信じる行為が中心にあり、それらを信者に可視化して伝える手段としてアートが用いられました。

また、宗教的な感情――たとえば畏敬、感謝、祈り、恐れといった感情も、芸術作品の中で具象的に表現されます。芸術家は、視覚表現を通じて、信仰の本質や神聖さを人々に伝えてきました。

西洋における宗教美術:キリスト教を中心に展開した壮大なビジュアル文化

キリスト教美術のはじまり

西洋において、宗教美術の主軸となったのはキリスト教です。ローマ帝国時代、キリスト教徒たちは地下墓所(カタコンベ)に信仰を表す壁画を描きました。これが、後の宗教画の原点とされています。

ルネサンスと宗教画の黄金期

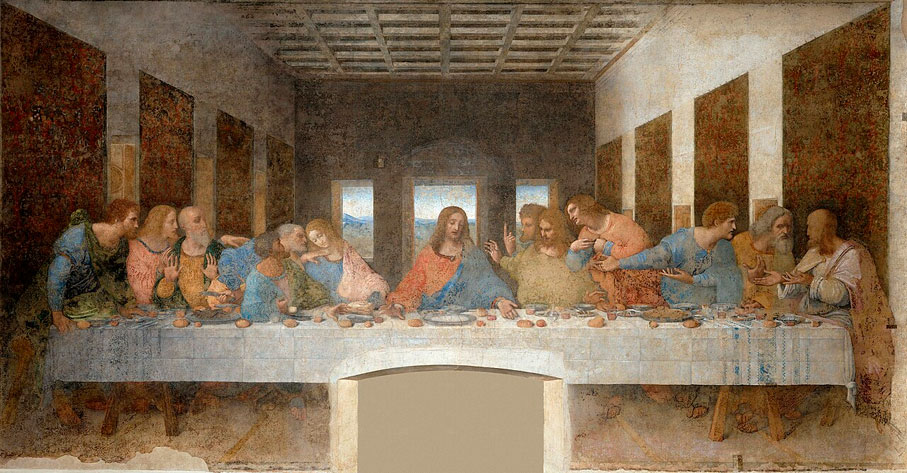

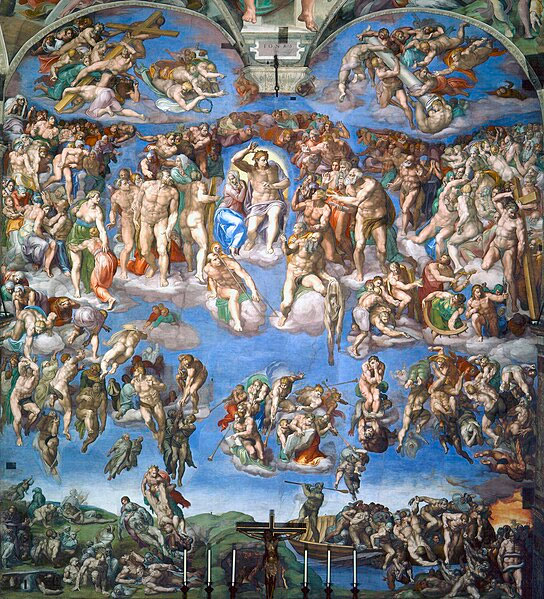

ルネサンス期に入ると、レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』やミケランジェロの『最後の審判』など、神と人間の関係を描いた大作が次々と生まれました。人間の肉体美や光と影の表現などが宗教的テーマと結びつき、リアリズムとスピリチュアリティを両立させた作品が多く生み出されたのです。

- 『最後の晩餐』(レオナルド・ダ・ヴィンチ)

- 『最後の審判』(ミケランジェロ)

東洋における宗教美術:仏教と神道の精神性を映し出す

仏教美術の特徴

東洋では、仏教の伝来とともに多くの仏像や仏画が制作されました。たとえば『阿弥陀如来来迎図』のように、極楽浄土へ導かれる死後の理想世界を描いた作品は、日本の浄土宗美術の代表例です。また、曼荼羅(マンダラ)は宇宙の構造や悟りの世界観を図示したもので、宗教的瞑想のツールとしても使われてきました。

- 『阿弥陀如来来迎図』(奈良国立博物館などが所蔵)

- 『両界曼荼羅』(金剛界・胎蔵界)

神道美術と自然崇拝

神道では神社建築や神具、絵馬などの装飾に宗教的美意識が込められています。神道美術は自然との一体感を大切にしており、神聖な山や川などを“御神体”として表現する場合もあります。神の姿をあえて描かないという特徴もあり、抽象的で象徴的なアートのスタイルが見られます。

宗教画の役割と機能:視覚教育から信仰の媒体へ

識字率の低い時代の“教育ツール”

中世ヨーロッパでは、聖書を読めない人々が多数を占めていました。そのため、教会の壁画やステンドグラスは、信仰の物語や道徳的教訓を伝える“ビジュアル教材”として機能していたのです。

信仰と感情の“共鳴装置”

宗教画は単なる説明にとどまらず、鑑賞者の信仰心や感情を呼び起こす装置としての役割も果たしてきました。たとえば、マリア像を見て慈愛を感じたり、地獄図を見て畏れを感じたりと、作品と感情が密接に結びついているのです。

信者と神の“架け橋”

さらに、宗教画は礼拝の対象としても用いられます。東洋では仏壇や曼荼羅の前での祈り、西洋では聖母マリア像に捧げるロザリオなど、アートは信者と神をつなぐ架け橋のような存在となっています。

宗教美術の世界分布と広がり

宗教とアートの関係は、地理的・文化的背景によって多様な形で発展してきました。世界地図上に視覚的に配置すれば、以下のような傾向が見られます。

- キリスト教美術:ヨーロッパ~南米、ロシア正教圏など

- 仏教美術:インド・東南アジア・中国・日本・チベット

- イスラム美術:中東・北アフリカ・中央アジア(※偶像崇拝を禁じるため幾何学模様やカリグラフィーが主流)

- ヒンドゥー美術:インド亜大陸中心(多神教的で色彩豊かな装飾)

おわりに:宗教とアートの融合が生み出す普遍的な価値

宗教とアートは、古代から人類の精神性を支えてきた2つの柱です。

人間が“なぜ生きるのか” “何を信じるのか”という問いに向き合う中で、アートは信仰のイメージを形にし、人々の心に深く訴えかけてきました。