フィンセント・ファン・ゴッホ「星月夜」

はじめに:なぜ筆遣いが「命」を与えるのか?

筆遣いは、単なる技術以上の意味を持っています。絵に流れるような生命感や感情の深みを与えるのは、色でも形でもなく「筆の動き」によるものです。

画家の思考や感覚がダイレクトに反映されるこの筆遣いは、作品の印象を大きく左右する重要な要素です。

本記事では、初心者から上級者まで役立つ「絵に命を吹き込む筆遣いの秘密」について、筆の種類・動かし方・感情の込め方などを解説します。

1. 筆遣いがもたらす3つの効果

① 線に感情が宿る

筆を速く動かせば緊張感や勢いが生まれ、ゆっくり描けば優しさや慎重さが伝わります。まるで文字の筆跡にその人の気持ちが現れるように、絵にも「筆跡」が魂を宿します。

② テクスチャーが生命感を生む

筆先の圧の変化や絵具の含ませ方次第で、皮膚の質感、髪の流れ、風の動きさえも表現可能です。まるで触れられるかのようなリアリティを演出できます。

③ リズムが画面に動きを与える

一定のリズムと変化に富んだストロークは、静止画に「動き」をもたらします。観る人の視線を導く力も、筆遣いが握っています。

2. 表現力を高める筆の種類と使い方

筆には様々な種類があり、それぞれの特性を理解することが「命ある絵」への第一歩です。

| 筆の種類 | 特徴 | 向いている表現 |

|---|---|---|

| ラウンド筆 | 先端が細く繊細な線から太い線まで自在 | 線描写、細部描写 |

| フラット筆 | 幅広い平らな形状 | 面塗り、勢いあるタッチ |

| フィルバート筆 | 丸みを帯びたフラット筆 | 柔らかい境界や肌の表現 |

| ライナー筆 | とても細い | 髪の毛・ひげ・繊細な装飾など |

| ファン筆 | 扇形の穂先 | ぼかし、木々や草などの表現 |

👉 絵に表情を与えるには、複数の筆を適材適所で使い分けることが鍵です。

3. ストローク別・命を吹き込む筆遣いのテクニック

● 太いストロークで力強さを表現

フラット筆やラウンド筆で、腕全体を使って一気に描くことで、画面に「生きた動き」を加えます。例えば空や海などのダイナミックな背景に最適です。

● 細い線で繊細さを演出

ライナー筆で息を止めるように集中して描くと、線の震えや間が感情を伝える手段になります。特に人物の輪郭や髪の毛など、神経を込めたい部分に。

● ドライブラシで質感を出す

筆に絵具を少なめにしてかすれさせることで、岩や木、古びた壁面のようなリアルなテクスチャーが得られます。

● グレージングで奥行きを生む

透明色を重ねて色の深みを出す技法。筆の動きを最小限にとどめつつ、丁寧にレイヤーを重ねることで、空気感や立体感が生まれます。

4. 絵に感情をのせる筆遣いのコツ

【1】描くスピードに注意する

速く描く=力強く情熱的

遅く描く=繊細で内省的

→ 画面全体のストーリー性を意識してスピードを使い分けましょう。

【2】呼吸と連動させる

描くときの呼吸と筆のリズムが一致すると、無意識のうちに筆に「流れ」が生まれます。心を整えてから描くと、自然と一筆に魂が宿ります。

【3】迷いを残す

完璧を目指さず、あえて筆の「ブレ」や「未完成感」を残すことで、絵に人間らしさが生まれます。それが「命が宿る」感覚の正体かもしれません。

5. 巨匠たちの筆遣いから学ぶ

● フィンセント・ファン・ゴッホ

絵の具を絞り出すような厚塗りと螺旋状の筆致で、内面の激情をそのままキャンバスに描き出しました。

● クロード・モネ

筆触分割という技法で、筆跡を細かく並べることで光や空気感を可視化。まるで景色が揺れて見えるような筆遣いが特徴です。

● 東山魁夷

日本画特有のゆっくりとした穂先の動きに、静謐さや精神性を込めました。一筆ごとに呼吸と意識が表れます。

6. 今日から実践できる筆遣い練習法

✅ ワーク1:ストローク練習シートを使って練習

直線・曲線・点描・ぐるぐるなど、様々な動きで筆の柔軟性を確認。

✅ ワーク2:1本の線に感情を込める練習

「怒り」「喜び」「哀しみ」などテーマを決めて、1本の筆線だけで表現してみる。

✅ ワーク3:同じモチーフを違う筆で描く

例えば「葉っぱ」をラウンド筆、フィルバート筆、ドライブラシで描き比べてみましょう。

7. ジャンル別に見る筆遣いの特徴と工夫

絵画のジャンルによって、筆遣いのアプローチも大きく異なります。どんなタッチが求められるのかを理解することで、表現に一貫性と説得力を持たせることができます。

● 抽象画(アブストラクトアート)

大胆なストロークや偶発性を生かしたタッチが特徴です。筆だけでなく、ナイフや手のひら、布なども用いて自由に表現されます。筆圧や速度の変化がそのまま「感情」として伝わるため、自分の内面を投影する感覚が大切です。

● 写実画(リアリズム)

繊細なグラデーションや、見えないほど細かな筆の動きが求められます。肌の微妙なトーンや光の反射など、細部へのこだわりが筆遣いに反映されます。ライナー筆やフィルバート筆でのコントロールが命です。

● 印象派風の絵

筆跡をあえて残し、見る距離によって表情が変わるような効果を活用します。短く切るような筆の動きや、色を混ぜすぎずに置くような塗り方が鍵となります。光と空気感を表現するため、色彩と筆遣いがセットで考えられます。

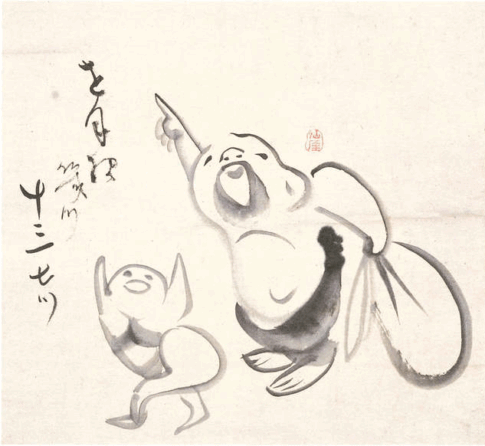

● 日本画・水墨画

穂先のコントロールと「余白」の美学が重要です。一筆一筆の流れや止め・跳ねに神経を集中させ、呼吸と連動した筆遣いが評価されます。リズムや間の取り方が、絵の深みを左右します。

8. プロが意識する筆遣いへの“こだわり”

長年絵を描き続けているプロの画家たちは、筆をただの道具としてではなく「分身」として扱います。以下は実際のアーティストが大切にしている筆遣いへの姿勢です。

◎ 筆の手入れを怠らない

良い筆遣いには、筆のメンテナンスが欠かせません。毛先の開きや絵具の固着は筆の表現力を鈍らせてしまうため、使ったあとの洗浄・乾燥・整形を徹底しています。

◎ 「最初の一筆」に全神経を注ぐ

作品の最初の一筆は、作品の“呼吸”を決めるもの。多くのプロは、この一筆で「今日は描ける日かどうか」がわかると語ります。

◎ 無意識のクセを“意図”に変える

長年使ってきた筆遣いのクセを、ただの惰性にせず、どこでどう生かすかを意識的に選んでいく——それがプロの「習慣を武器にする」筆遣いです。

◎ 筆を“語らせる”意識を持つ

絵を描くときに、「この線が何を伝えたいのか?」と自問することがあります。筆に「感情」や「物語」を語らせる意識を持つことで、1本の線にも意味と説得力が宿るのです。

まとめ:筆遣いは“技術”を超えた“命の表現”

絵に命を吹き込む筆遣いとは、単に上手に描くことではありません。

それは、筆の一振り一振りに感情・呼吸・意志を込めることです。

筆の種類ごとの特性を理解し、速さ・圧・リズム・角度を意識して使い分けることで、線や色に命が宿り始めます。また、ジャンルごとの表現方法や巨匠の手法を学ぶことで、自分なりの“筆の言語”が育ち、観る人の心を揺さぶる作品へとつながります。

プロの画家たちも、日々の練習や意識的な筆遣いによって、作品に魂を込めています。あなたの筆も、感情や世界観を語る“語り手”になり得るのです。

ぜひ本記事でご紹介した筆遣いの秘密を実践し、「線が生きている」と感じられるような作品づくりに挑戦してみてください。