はじめに

絵画制作において「メディウムの混色」は、作品の表現力を飛躍的に高める大切な技術です。

メディウムを上手に活用すれば、透明感、艶、質感の変化、耐久性の向上など、多彩な効果を引き出すことができます。

しかし一方で、種類をよく理解せずに混ぜると 濁り・ひび割れ・乾燥不良・退色 といったトラブルが起こり、せっかくの作品を台無しにしてしまうこともあります。

本記事では、アクリル絵具や油絵具でよく用いられるメディウムの混色における失敗例と、その回避ポイントを詳しく解説します。

初心者から中級者まで安心して使える知識をまとめていますので、ぜひ制作の参考にしてください。

1. メディウムの役割を正しく理解する

メディウムは単なる「薄め液」や「添加剤」ではなく、絵具の性質を変化させる重要な素材です。代表的な役割は以下の通りです。

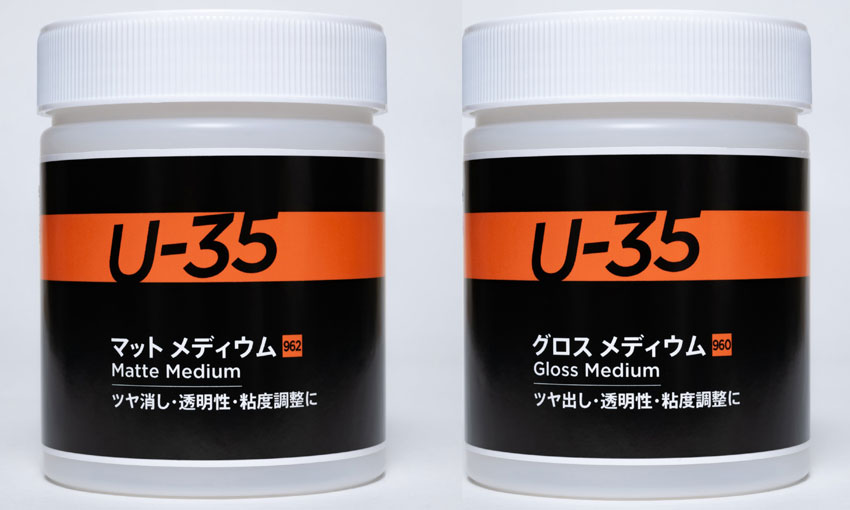

- 透明感を調整する:グロスメディウムやグレージングメディウムは透明層を重ねるのに最適。

- マット感・艶を変える:マットメディウムで光沢を抑え、グロスメディウムで艶を強調できる。

- 粘度を変える:ジェルメディウムやモデリングペーストで盛り上げや厚塗りが可能。

- 乾燥速度を変える:リターダーはアクリルの速乾性を緩和、油彩では乾燥促進剤が用いられる。

- 耐久性・接着性を高める:アクリルメディウムは顔料を安定させ、ひび割れを防止。

👉 失敗を避ける第一歩は「どのメディウムが何のためにあるのか」を理解することです。

2. よくある失敗と原因

(1) 色が濁る

- 原因:異なる性質のメディウムを無計画に混ぜる

- 例:マットメディウムとグロスメディウムを大量に混合 → 光の反射が乱れ、白く濁った印象に。

(2) 乾かない・ベタつく

- 原因:リターダーや油性メディウムを入れすぎる

- アクリルでは固着しない層が残り、油彩ではワニスが乾燥不良を起こすことも。

(3) ひび割れが生じる

- 原因:厚塗りジェルと速乾性メディウムを同時に使う

- 下層と上層の乾燥速度が異なり、収縮差でひび割れが発生。

(4) 塗膜が弱くなる

- 原因:水で代用しすぎる、またはメディウムを加えすぎる

- 顔料とバインダーの比率が崩れ、耐久性が低下する。

3. 失敗を防ぐ基本ルール

① 少量から試す

いきなりキャンバス本番で混ぜるのではなく、 パレットの隅や別紙でテスト しましょう。

② 同系統でまとめる

- アクリルにはアクリル専用メディウム

- 油絵具には油絵専用メディウム

👉 異なる種類を混ぜないのが原則です。

③ 割合を守る

- リターダー:絵具の5〜10%程度まで

- マット/グロスメディウム:絵具と1:1程度までが目安

- 厚塗り用ジェル:塗布面積に応じて調整

④ 「脂肪は痩せの上に(Fat over lean)」

油彩の伝統ルール。下層は速乾、上層はゆっくり乾くように重ねるとひび割れ防止になる。

⑤ 水とメディウムのバランス

アクリル絵具は水だけで薄めすぎると接着力が低下します。必ず 水+メディウム を組み合わせることが安全です。

4. メディウムごとの混色ポイント

(1) アクリル系

- グロスメディウム:発色を鮮やかにするが、混ぜすぎるとプラスチック感が強い。

- マットメディウム:落ち着いた質感に。ただし濁りやすいので透明表現には不向き。

- ジェルメディウム:盛り上げ表現に最適。乾燥後は透明になるタイプもある。

(2) 油彩系

- リンシードオイル:発色を強めるが黄変しやすい。

- スタンドオイル:伸びがよく、ひび割れ防止に効果的。

- テレピン油:溶解力が高いが、入れすぎると艶が失われる。

(3) 特殊メディウム

- グレージングメディウム:透明層で色を重ね、深みを出す。

- リターダー:乾燥を遅らせ、グラデーションを作りやすい。

- テクスチャペースト:砂や石膏を含むものは混色よりも下地づくりに適している。

5. 実践的な混色の工夫

- グロス+ジェルで艶やかな厚塗り

- マット+グレージングで柔らかい透明感

- 少量のリターダーで自然なぼかし

- オイル+ワニスで深みのある層を形成

👉 ポイントは「効果を一つに絞る」ことです。複数の特性を同時に狙うと失敗しやすくなります。

6. よくある疑問と回答

Q1. 水彩にもメディウムは使える?

はい。ガムアラビックやアクアリターダーなど水彩専用メディウムが存在します。

Q2. メディウム同士を混ぜてもいい?

同メーカー・同系統なら可能。ただし濁りや乾燥不良が出やすいため、必ず小テストを推奨。

Q3. 保存期間は?

密閉容器で保管し、半年〜1年以内の使用が理想。古いメディウムは分離や変質の原因に。

7. SEO対策のための関連キーワード例

- メディウム 混色 失敗

- アクリルメディウム 使い方

- 油彩 メディウム 割合

- メディウム 種類 効果

- 絵具 メディウム 混ぜ方

記事内に自然にこれらのキーワードを散りばめることで、検索流入を強化できます。

まとめ

メディウムの混色は作品表現を広げる大きな力を持ちますが、間違えれば 濁り・ひび割れ・乾燥不良 など多くの失敗につながります。

- メディウムの特性を理解する

- 少量テストを欠かさない

- 同系統でまとめる

- 割合を守る

- 水とメディウムをバランスよく使う

これらを意識すれば、安心してメディウムを活用できるでしょう。あなたの作品がより豊かに輝くために、ぜひ今回のポイントを制作の現場で実践してください。