~視点を変えて表現力と成長を高める習慣~

はじめに:なぜ「客観視」がアーティストに必要なのか?

アート作品は、創造的な感性と個性によって成り立ちます。

しかし、その個性が時に「主観の壁」となり、技術や構図、伝達力の弱点を見過ごしてしまうことも。

そこで必要なのが「自分の作品を客観的に見る力」です。

客観視は、自分の作品に対して冷静な視点を持ち、改善点や魅力を正しく理解するためのトレーニングです。

プロのアーティストはこの能力を常に養っており、それが継続的なスキルアップにつながっています。

1. 客観視のメリットとは?

① 表現のズレに気づける

自分では「思い通りに描けた」と思っても、他人には伝わらないことがあります。

感情が入りすぎると、構成やバランスの問題に気づけなくなることも。

② 成長の道筋が明確になる

冷静に見直すことで、自分の現在地と目指すレベルとのギャップを認識でき、必要な練習内容が見えてきます。

③ 持続的な創作意欲につながる

自分の成長を客観的に実感できると、モチベーション維持にもつながります。

「もっと描きたい」「もっと上手くなりたい」という気持ちが自然に湧いてきます。

2. 客観視トレーニング7選

① 作品を一度寝かせてから見直す

制作直後は達成感や集中によって冷静な判断が難しいため、1日〜数日時間を空けてから見直すことで、客観的な目で作品を見ることができます。

② 白黒変換でバランスをチェック

スマホや画像編集アプリを使ってモノクロに変換すると、明暗や構図のバランス、立体感の不自然さが浮き彫りになります。

③ 左右反転(ミラー)で崩れを発見

作品を左右反転すると、普段見慣れた視点から解放され、客観的にバランスやパースの狂いが見つけやすくなります。

④ 「他人の目線」で見る想像力を持つ

「この作品を初めて見る人ならどう感じるか?」という想像を働かせることで、冷静に伝わりやすさや印象の強さを判断できます。

⑤ コメントを積極的に求める

信頼できる家族や友人、SNSのフォロワー、講評会の講師などからフィードバックを得ることは、他者視点を取り入れる貴重な機会になります。

⑥ 自分用のチェックリストを活用

以下のようなポイントで定期的に自己チェックを行うと、客観的視点の習慣化につながります。

✔ 自己チェックリスト例:

- 構図に無理はないか?

- 明暗のバランスは整っているか?

- モチーフの存在感はあるか?

- 色の調和は取れているか?

- 伝えたいメッセージが明確か?

⑦ 他人の作品と比較して分析

ギャラリーやSNSで他人の作品を見ながら、「自分との違いは何か?」を考えることで、自分の作品の特徴や課題が見えてきます。

3. 客観的な視点で見る訓練の実例

【ケース1】人物画のバランスが崩れていると感じたら

左右反転してみたところ、顔のパーツが微妙にずれていることに気づいた。再調整することで、より自然な仕上がりになった。

【ケース2】抽象画で伝えたいイメージが曖昧だった

モノクロにして見てみると、画面全体が均一で焦点がぼやけていることが分かり、コントラストの強弱を再調整することで印象が引き締まった。

4. アートジャンル別・客観視のポイント

| ジャンル | 客観視の観点 |

|---|---|

| 抽象画 | 色のバランス・動きのリズム・視線誘導 |

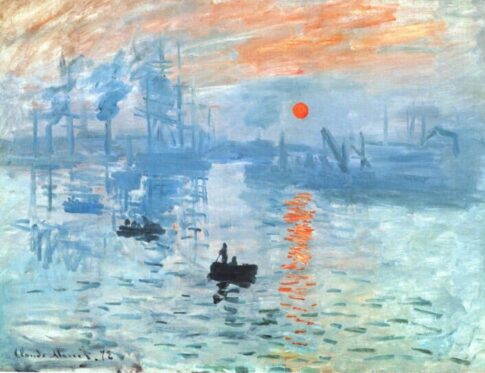

| 風景画 | 遠近感・光源の方向・季節感や時間帯の表現 |

| 人物画 | プロポーション・表情・視線の流れ |

| 静物画 | モチーフの配置・影の付き方・素材感の表現 |

| デジタルアート | 解像度・配色・レイアウトの整合性 |

5. 長期的に続けるための習慣化アイデア

● 定期的に作品レビュー会を自分で開催

月に一度、自分の作品を一気に見直す時間を取りましょう。1ヶ月前の自分との違いを感じることで、成長を実感できます。

● ポートフォリオを更新し続ける

過去の作品を振り返りながら、現在の作品と並べて比較することで、技術やテーマの移り変わりを客観的に確認できます。

● SNS活用のワンポイント

投稿前に「モノクロ変換」「反転」「構図確認」の3チェックをルーティン化することで、投稿の質も安定します。

6. 自分を否定せず「育てる」目線を持つ

客観視=厳しい目と考えると、ネガティブな気持ちになってしまうこともあります。

しかし、これは「自分の作品をよくしたい」という意欲の現れ。

他人との比較ではなく、「過去の自分よりも前進できたか」を基準にしましょう。

🔸 ポイント:「作品を否定するのではなく、育てる意識を持つ」

7. 有名アーティストも実践していた「客観視」

◎ ピカソの「視点の分解」

キュビズムを確立したパブロ・ピカソは、対象を一つの視点からではなく、複数の視点で構成することで、より本質的な“ものの見方”を探求しました。

これはまさに「主観から離れて構造を観察する」姿勢にほかなりません。ピカソのような発想力も、根底には冷静な観察と分析力があります。

◎ 葛飾北斎の「反復と自己分析」

日本の浮世絵師・葛飾北斎は、90歳近くまで技術の未熟を自認し「100歳になれば真に絵の道が開ける」と語っています。

彼は『富嶽三十六景』を何度も描き直し、自らの成長を確かめながら探求を続けました。これはまさに「自己レビューの達人」といえる存在です。

◎ フランシス・ベーコンの「作品の破棄と再制作」

現代アートの巨匠フランシス・ベーコンは、自らの作品を冷静に見つめ、納得がいかなければ完成間近でも迷わず破棄し再制作していました。

彼の大胆な決断力も、客観的な自己評価があってこそです。

8. 作品講評テンプレート:自己チェックを習慣化しよう

自分の作品を見返す際の「講評テンプレート」を用意することで、効率よく客観的視点を養うことができます。以下は例です。

🔎 講評テンプレート(5項目):

| 項目 | 自問内容 | 評価(◎〇△×) | メモ欄 |

|---|---|---|---|

| 構図とバランス | モチーフの配置に無理がなく、見やすい構図か? | ||

| 明暗と立体感 | 光と影が自然で、奥行きを感じられるか? | ||

| 色彩の調和 | 色の組み合わせが調和しており、印象的か? | ||

| 伝わる力 | 観る人にテーマや感情が伝わるか? | ||

| 独自性 | 他の作品と比較して、自分らしさは表現できているか? |

このようなチェックを、完成直後だけでなく1週間後、1か月後にも行うことで、冷静な目線を育てられます。

9. 初心者にありがちな「主観の罠」とその解決法

❌ ありがちな思い込み①:「自分が気に入っていればそれでいい」

→ ✅ 解決法:「他者の目を通すことで気づける“伝わり方”を重視」 自分が納得していても、第三者には伝わっていないことも。

見る側の視点を想像することで作品が進化します。

❌ ありがちな思い込み②:「自分の作品を否定するのは怖い」

→ ✅ 解決法:「否定ではなく“育てる”意識で見直す」 作品に対して厳しい目を向けることは、自分への否定ではありません。

より良くしたいという前向きな姿勢です。

❌ ありがちな思い込み③:「比較すると落ち込む」

→ ✅ 解決法:「過去の自分と比較して、進歩を楽しむ」 SNSなどで他人の作品を見て落ち込みがちな方は、自分の成長記録(ビフォーアフター)を作って自信につなげましょう。

10. 続けるためのマインドセット:小さな違和感に気づく力

作品を客観的に見る力は、一朝一夕で身につくものではありません。

しかし、毎日ほんの少しでも「違和感」を意識して観察する癖をつけることで、視点の解像度が上がり、観察力も描写力も格段にアップします。

💡 おすすめの習慣:

- 一枚の絵を5分間“見つめるだけ”の時間を設ける

- 過去の作品を並べて「良かった点・改善点」を1つずつ書き出す

- 他人の作品に対して自分なりの評価を言葉にする

まとめ:あなたの中に“もう一人の自分”を育てよう

客観視は、技術的成長だけでなく、自分自身との対話を深めるプロセスです。

作品に対する新たな見方を得ることで、表現は確実に深まっていきます。

「誰かに見てもらう前に、自分が“他人の目”になって見つめること」。

この小さな習慣が、あなたの作品に大きな変化をもたらします。