はじめに:スケッチブックは創造の源泉

アーティストやデザイナーにとって、スケッチブックは日常の中で湧き上がるインスピレーションを記録し、形にしていくための大切なツールです。

思いつきのアイデア、構図、色彩、言葉、風景…それらすべてがスケッチブックというキャンバスに記録され、やがて作品の核となっていきます。

この記事では、スケッチブックを活用してインスピレーションを逃さず捉えるための具体的な方法や活用術、そして継続するコツについて、詳しくご紹介します。

スケッチブックを使うメリット

1. 自由な発想の記録場所

スケッチブックは制約のない表現の場です。ラフな線や断片的なアイデアでも気軽に書き留めることができ、後から見返すことで思いもよらぬ発見があることも少なくありません。

2. 習慣化でインスピレーション力が育つ

日常的にスケッチブックを使うことで、視覚的な観察力やアイデアを形にするスピードが上がります。インスピレーションは「偶然」ではなく「訓練」によって掴めるようになるのです。

3. 自己アーカイブとしての価値

スケッチブックを継続的に使うと、自分の思考や表現の変遷を時系列で追うことができます。これにより、自身の成長や表現の方向性を客観的に捉える手がかりになります。

インスピレーションを逃さないための記録術

1. 思いついたら即メモ

アイデアは一瞬で消えてしまいます。気になる言葉やイメージをその場でスケッチブックにメモする習慣をつけましょう。文字でも絵でもOKです。

2. 五感を活かす

視覚だけでなく、音や香り、手触り、感情など五感で感じたことをスケッチブックに残すことで、より豊かなインスピレーションが生まれます。

- 例:風が強かった日のページに風の線を描く

- 例:印象的な香りを「青」として表現する

3. 「失敗」も積極的に残す

描き損ねた絵や構図も、将来のアイデアに繋がることがあります。完璧さより「記録すること」に重点を置くことで、自由な創造性が育まれます。

スケッチブック活用アイデア集

1. モチーフ別に分ける

スケッチブックを複数冊使い、以下のようにテーマごとに分けて記録する方法もおすすめです。

- 自然・風景用

- 抽象表現用

- 色の研究用

- 言葉や詩のアイデア用

2. 日記的に使う

1ページ1日として、日々の気づきや感情を絵とともに記録する「アートジャーナル」方式も人気です。これにより、創作と内省を同時に行えます。

3. 写真と組み合わせる

撮った写真を貼り、その場での感覚や構図案を描き添えることで、よりリアルな記録が可能になります。

デジタルとアナログの併用も有効

近年ではiPadなどでのデジタルスケッチも普及しています。手描きスケッチブックと併用することで、以下のようなメリットがあります。

- デジタルでは色彩実験や複製が簡単

- アナログでは感覚的な記録がしやすい

それぞれの利点を活かし、状況によって使い分けることで、記録の幅が広がります。

インスピレーションを育てるための習慣化テクニック

1. 毎日ページを開く

絵を描かなくても良いので、毎日1ページは開いて、何か書き込む習慣を持ちましょう。視覚的な記録だけでなく、日記的メモでもOKです。

2. 自分だけの「テーマ」を持つ

例えば、「影の形」「空のグラデーション」「人の手の表情」など、自分なりの観察テーマを設定すると、日常の中でネタを探しやすくなります。

3. 定期的に見返す

1ヶ月に一度など定期的にスケッチブックを見返すことで、自分の思考の傾向や表現の進化に気づけます。また、埋もれていたアイデアの発掘にも繋がります。

よくある質問と対処法

Q1. 毎日描く時間が取れません

A. 5分でもOK。線一本でも、言葉一つでも「記録」が大切です。

Q2. 白紙のページが怖い

A. 最初から「うまく描く」必要はありません。好きな色で塗りつぶす、コラージュを貼るなど、遊び感覚で始めてみましょう。

Q3. 何を描けばいいかわかりません

A. 「昨日見たもの」「今の気分」「何となく気になる形」など、テーマは何でも自由です。自由こそスケッチブックの魅力です。

スケッチブックに残したインスピレーションが作品になる瞬間

インスピレーションは、いきなり大作として生まれるものではなく、日々の積み重ねの中から自然に結晶化するものです。スケッチブックに記録された「断片」は、やがて一つの作品へとつながる道しるべになります。

たとえば──

・描きかけの構図が新しいシリーズの起点になる

・何気ないメモから詩的なタイトルが生まれる

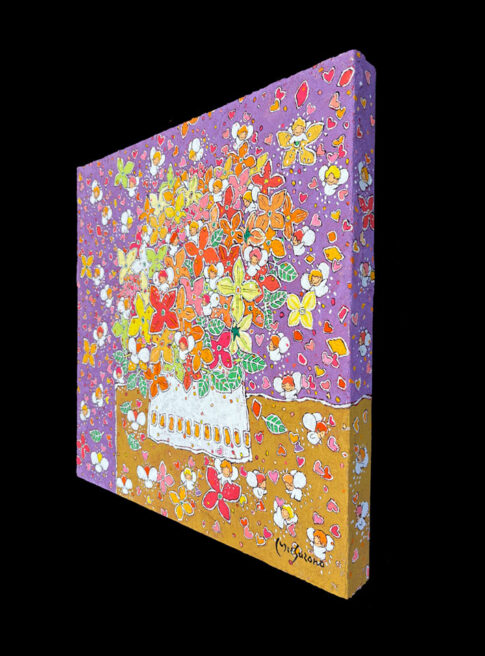

・配色のスウォッチが印象派的な作品のきっかけになる

このように、スケッチブックは「現在」と「未来」をつなぐ橋とも言えるのです。

他のアーティストはどう使っている?スケッチブック活用の実例紹介

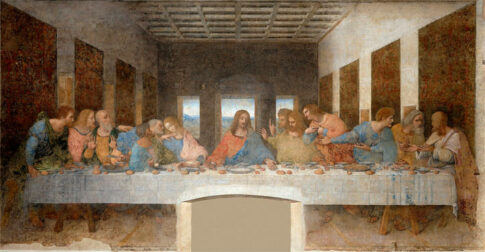

【事例1】ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの「思考の素描」

ゴッホのスケッチブックは、油彩作品の構図や色のアイデアを事前に練るためのツールとして活用されていました。彼は描く前に、何度も構図を試し、最終的に作品として昇華させていたのです。スケッチブックには、絵の“裏側”が詰まっており、今も美術館で貴重な資料として扱われています。

【事例2】現代アーティストによる「日々のドローイング記録」

SNSや現代美術の文脈では、日々のスケッチブックをそのまま作品化し、展示や出版するアーティストも増えています。たとえば、

- 毎日1ページずつ描いた365日スケッチ企画

- 旅先で描いた風景スケッチだけを集めたZINE制作

- 未完成な構想メモをそのまま展示するインスタレーション

など、記録自体が作品となるアプローチが注目されています。

スケッチブックを作品化・発信する方法

インスピレーションを記録するだけでなく、それを「人に見せる作品」へと昇華することも、創作の楽しさのひとつです。ここでは、スケッチブックの内容を活用した発信・展示のアイデアをご紹介します。

1. スケッチブック展の開催

そのままページを開いた状態で展示したり、ページを拡大・複製して展示パネルとして使用したりすることで、「過程を見せる展示」が可能です。制作の裏側に興味を持つ観客も多く、親しみやすいアート体験になります。

2. SNSでの一部公開

InstagramやX(旧Twitter)で、スケッチブックの一部を定期的に投稿することで、フォロワーとの交流や反応から新しい着想を得られることも。#sketchbookや#artjournalなどのハッシュタグを活用するのも効果的です。

3. 書籍やZINEとしてまとめる

一定の枚数やテーマが溜まったら、スケッチブックの内容を一冊の小冊子や電子書籍にまとめるのも良い方法です。オンラインショップでの販売やイベント出展時の資料としても活用できます。

スケッチブックを続けるコツ:創作が「苦」にならないために

毎日描く、継続するというのは一見するとストイックな行為に思えるかもしれませんが、以下のような方法を取り入れることで、自分に合ったペースで無理なく続けることができます。

● ルールをゆるくする

「毎日描く」ではなく「毎日開く」だけでもOK。白紙のページを開くだけで、自然と描きたくなる日もあります。

● 一つのモチーフにこだわらない

飽きないためにも、「風景」「静物」「抽象」「言葉」など、毎回違うアプローチを試してみることがおすすめです。

● 自分だけのフォーマットを作る

たとえば、

- 見たものを一つ描く

- 今日の気分を色で塗る

- 気になった言葉を書き添える

といった「お決まりルール」を用意しておくことで、迷わず手が動かせます。

まとめ:スケッチブックは「想像の種」を育てる土壌

スケッチブックは、インスピレーションを逃さず記録し、育て、形にしていくための最も身近で自由なツールです。そこには、作品の構想、日常の気づき、感情の断片が詰まっており、すべてが“創作の種”として未来の表現につながっていきます。

この記事でご紹介したように、

- 思いついたことを即記録する

- 五感や感情も含めて残す

- テーマ別や日記形式で整理する

- 継続しやすい習慣をつくる

- スケッチブック自体を作品として発信する

といった工夫を取り入れることで、スケッチブックは単なるノートではなく、「あなた自身の創造の記録」であり「表現の実験場」になります。

スケッチブックに描いた小さな線が、未来の大作への扉となるかもしれません。

今日から、あなたのスケッチブックを開いてみませんか?

その一筆が、想像力の旅のはじまりとなることでしょう。