〜毎日の積み重ねが描く力を確実に高める〜

はじめに

絵が上手くなりたいと願うすべての人にとって、「画力を伸ばすための練習」は重要なテーマです。

絵の上達にはセンスや才能も関係しますが、何よりも大切なのは“継続的な基礎練習”です。

本記事では、初心者から中級者まで役立つ「画力を伸ばすための基礎練習法」について具体的に解説します。

基礎練習の重要性とは?

「描く力」は筋トレと同じ

絵のスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。

スポーツや楽器演奏と同様、繰り返し練習することで徐々に感覚が養われ、表現の幅も広がっていきます。

基礎がなければ応用もできない

自由に描きたいものを描くには、形や構造、陰影、色彩などの「基礎力」が必要です。

基礎がしっかりしていると、応用的な表現やオリジナル作品の説得力も格段に上がります。

基礎練習①:デッサン力を鍛える

静物デッサン

コップ、果物、靴など身近なモチーフを描くことで、形を正確に捉える訓練になります。

ポイント: 光源を決め、陰影をしっかり観察して描くこと。

クロッキー(速描)

数分間で人物や動物などを素早く描く練習。線の流れや動きを捉える力が養われます。

練習法: SNSやクロッキー用の写真集を使って毎日10分でも実践。

手・足などのパーツ練習

人体の中でも特に難しい「手足」は、細かく観察して何度も描くことで自然に描けるようになります。

基礎練習②:形の理解と空間認識

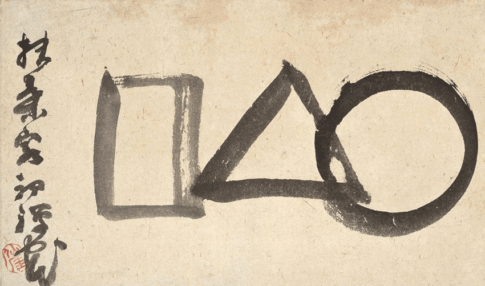

立体を描く練習

球体・立方体・円柱などの基本形を、様々な角度から描く練習は空間認識力を高めます。

例: 1つのリンゴを上から・横から・斜めから描いてみる。

パース(遠近法)の基礎

一点透視、二点透視などのパースを理解しながら描くことで、建物や背景の説得力が向上します。

シルエットドローイング

輪郭線だけで対象物を描く練習も、形を捉える力を養うのに効果的です。

基礎練習③:観察力と描写力を伸ばす

写真模写

風景、人物、動物などを写真から模写することで、観察の精度が向上します。

注意点: 写真は著作権フリーまたは自分で撮影したものを使用しましょう。

実物を見て描く「ライブスケッチ」

自然や街中で見た風景をその場で描くことで、瞬時の情報処理能力が鍛えられます。

色を見て混色する練習

ただ塗るのではなく、見た色を再現するために、色を混ぜて作る感覚を身につけましょう。これはアナログでもデジタルでも有効です。

基礎練習④:線のコントロール力を育てる

直線・曲線・ジグザグの反復練習

定規を使わず、手でフリーハンドの直線やカーブを描く練習は、筆圧や手のコントロールを高めるのに最適です。

ペンによる線画練習

消せないペンで描くと、1本1本の線に集中力が宿り、線の質が高まります。

線に強弱をつけて描く

太い線・細い線・強い線・弱い線を使い分けると、絵にリズムや深みが出ます。

基礎練習⑤:構図と表現力の練習

サムネイルスケッチ

小さな枠の中で構図を描く練習。全体のバランスや視線誘導の流れを考える力が養われます。

限られた時間で描くスケッチ

時間制限を設けると、不要な部分をそぎ落とす構成力が自然に鍛えられます。

模写とアレンジ

好きな画家やイラストレーターの作品を模写しつつ、自分なりのアレンジを加えると、構図や配色の工夫が学べます。

※商用利用には注意し、練習用にとどめましょう。

練習を習慣化するコツ

毎日描くルーティンを作る

たとえ5分でも、毎日続けることが画力向上の鍵です。

「#毎日スケッチ」などのSNSタグを使うとモチベーション維持にもつながります。

スケッチブックを常に持ち歩く

電車やカフェなど、ちょっとした空き時間を利用して観察とスケッチを習慣化。

進歩を記録する

定期的に昔の絵と現在の絵を比較すると、成長を実感できてモチベーションが上がります。

おすすめの練習道具

- HB〜4Bの鉛筆:線の練習やデッサンに最適

- A5〜A4スケッチブック:持ち運びに便利で習慣化しやすい

- ペン・筆ペン:線画やメリハリのある練習用に

- グレーの色鉛筆やトーン:陰影練習に最適

よくある基礎練習の落とし穴とその改善法

「上手く描こう」としすぎて手が止まる

初心者に多いのが、「完璧に描かないと」と気負いすぎて描けなくなることです。

しかし、基礎練習の目的は“失敗しながら学ぶ”ことにあります。

改善法: 「線の練習」「形の確認」など目的を明確にして、“上手さ”より“試行回数”を意識しましょう。

同じモチーフばかり描いてしまう

同じ被写体に偏ると、観察力や応用力が養われにくくなります。

改善法: 意識的に描く対象を変えること。たとえば「今日は人物」「明日は街角の風景」などテーマを設けましょう。

模写だけで満足してしまう

模写は優れた訓練ですが、それだけでは“自分の表現”が育ちにくいです。

改善法: 模写したものをもとに「アレンジバージョン」を描くと、自分の感性や構成力が磨かれます。

中級者を目指すための応用練習

光と影の描き分けに挑戦する

光源の位置を意識して、陰影の落ち方を練習することで、絵に立体感が生まれます。

トレーニング法: 同じ立体(球体やブロック)に対して、異なる光源を想定して描く。

陰影を「グレー階調」で描く

白から黒までのグラデーションを数段階に分け、階調で描くことで陰影の理解が深まります。

例: 3段階、5段階、9段階のグレースケールで表現してみる。

写実とデフォルメの両方を意識する

写実だけでなく、キャラクターなどのデフォルメ表現も学ぶことで、幅広い絵柄が描けるようになります。

デジタルツールを活用した基礎練習

デジタルクロッキーアプリを活用

スマホやタブレットでできるクロッキーアプリ(例:「Line of Action」「QuickPoses」など)を使えば、短時間で効率よく練習できます。

レイヤーを活かした描き比べ

同じモチーフを複数のレイヤーに描き分け、比較して反省点を見つけるのも、デジタルならではの学び方です。

色彩や明度の確認

デジタルなら、スポイトツールで他の作品の色を確認・再現する練習も可能。色彩感覚が鍛えられます。

成長を実感するには「振り返り」も大切

定期的にポートフォリオを整理

1か月に1度、自分の練習やスケッチを見返し、「成長した点」「苦手な点」をまとめておくと、目的が明確になります。

「ポートフォリオ」とは?

アートにおけるポートフォリオ(portfolio)とは、自分の作品やスケッチ、練習記録などをまとめた“作品集”のことを指します。

具体的には…

- 完成したイラストや絵画

- 習作やクロッキー、デッサンの記録

- 作品に対するメモやコンセプト、制作意図

- 時系列での成長がわかる並べ方

などを一冊にまとめたり、デジタルフォルダで整理したものです。

使う目的:

- 自分の成長記録として活用

- 自分の得意・不得意の確認

- 美術系の学校・コンペ・仕事の提出用

- SNSやウェブサイトに載せて発信

紙のスケッチブックでも、iPadやPC上のフォルダ管理でもOKです。大事なのは、「定期的に見返して、自分の変化を確認できる」ことです。

比較ビフォーアフターを記録

「○月に描いた絵 vs 今の絵」など比較すると、自分でも気づかなかった上達が見えてきます。SNSに投稿するのも励みになります。

フィードバックをもらう

上達の鍵は、他者の視点です。信頼できる講師や仲間、オンラインコミュニティからフィードバックをもらうことで、新たな課題が見つかります。

まとめ:基礎練習は自分の絵の“地盤”を作る

画力を伸ばすには、「基本に忠実な練習」を日々積み重ねることが何よりも重要です。

描くことに楽しみを見いだしながら、観察・構造・表現・構図など多角的にトレーニングすることで、着実にレベルアップが可能になります。