はじめに:表現主義とは何か?

表現主義(Expressionism)は20世紀初頭のドイツを中心に広まった芸術運動であり、客観的な現実を描写するのではなく、内面の感情や主観的な体験を強調して表現することを目的としています。

絵画、文学、演劇、映画など多岐にわたる分野で発展したこの運動は、特に絵画においては、歪んだ形、強烈な色彩、荒々しい筆致を通じて、人間の内面をあらわにするスタイルとして知られています。

本記事では、表現主義アートにおける感情的描写の特徴や代表的な画家たち、現代への影響について解説していきます。

表現主義アートの感情描写の特徴

客観性よりも主観性を重視

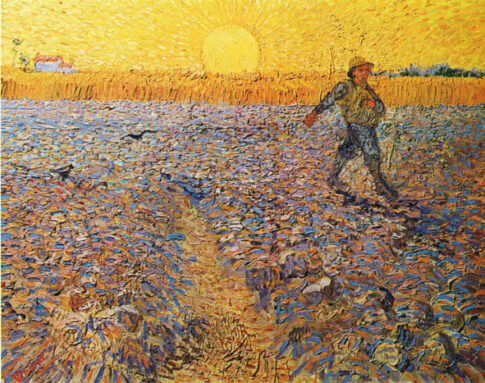

表現主義の最も大きな特徴は、客観的な現実をそのまま再現するのではなく、芸術家の内面にある感情や精神の動きを作品に投影するという点です。

たとえば風景画であっても、自然の色や形は写実的には描かれず、作者の感情に応じて歪められたり、色彩が極端に強調されたりします。

激しい色彩と大胆な形態

感情を視覚的に表現するために、表現主義の画家たちは原色に近い強烈な色彩や、デフォルメされた構図、非現実的な形態を多用しました。

これは、作品を通じて観る者に直感的かつ直接的に感情を伝えるための技法です。

社会への不安や孤独の反映

20世紀初頭という時代背景もあり、表現主義アートには戦争、都市化、産業社会への不安、人間疎外、孤独感といった負の感情も色濃く反映されています。

これにより、作品には痛みや絶望、怒りや叫びといった深い感情が刻まれており、観る者の心にも強く訴えかけてきます。

表現主義を代表する画家たちとその作品

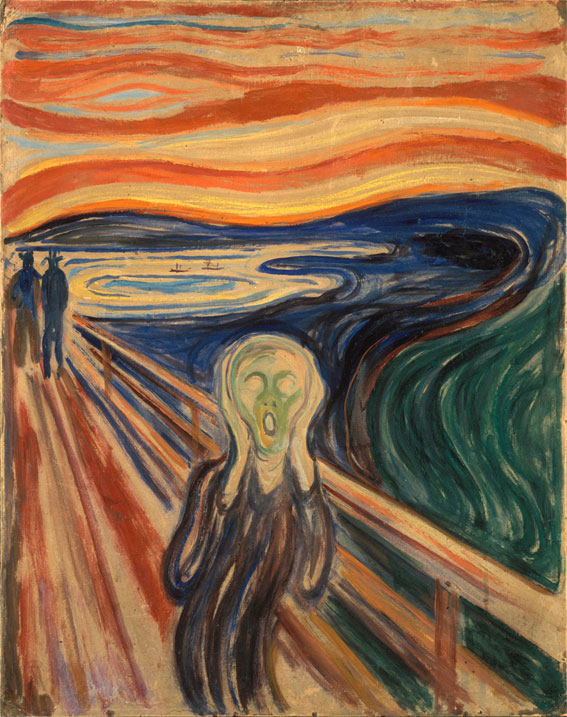

エドヴァルド・ムンク(Edvard Munch)

ノルウェー出身のムンクは、表現主義の先駆者とされる存在です。

彼の代表作『叫び』は、不安や恐怖の感情を直接的に表現した作品として世界的に有名で、現代においても多くの模倣や引用がなされています。

歪んだ顔、うねる背景、強烈な色彩が、内なる叫びの衝撃を視覚化しています。

エゴン・シーレ(Egon Schiele)

オーストリア出身の画家で、人間の身体と心の不安定さを赤裸々に描いた作品で知られます。

彼の絵は時に不安を掻き立てるような雰囲気を持ちますが、それは作者の強烈な感受性と、死や欲望といったテーマへの探求から来ています。

ヴァシリー・カンディンスキー(Wassily Kandinsky)

ロシア出身でドイツでも活躍したカンディンスキーは、抽象絵画の先駆者でもあり、色彩や形によって精神的な感情や響きを表現しようとした画家です。

彼の作品は、内面世界の可視化を試みた点で、まさに表現主義的精神を体現しています。

感情的描写を実現する技法

色彩の心理的効果を活用

感情表現において色彩は非常に重要です。たとえば、赤は怒りや情熱、青は孤独や冷静、黄色は希望や混乱など、色には心理的な象徴があります。

表現主義の画家たちは、こうした色彩の力を直感的に利用し、感情を視覚的に増幅しました。

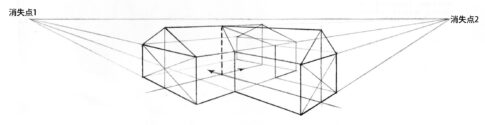

線と構図による動きと緊張感の演出

筆致や線の使い方も感情の描写に大きく影響します。

たとえば、荒々しい筆跡や不安定な線の重なりは、内面の動揺や衝動性を強調します。

また、構図におけるバランスの欠如や極端な遠近法も、不安や異常性を印象づける手法として活用されました。

主題の選択における感情の優先

表現主義では、感情の訴求が最優先であるため、あえて不快感を抱かせるような主題やモチーフを選ぶこともあります。

死、病、孤独、絶望など、人が避けたがるテーマを通じて、感情の本質に迫るアプローチがなされました。

表現主義アートの現代的意義

精神的癒しや自己表現の手段として

現代において表現主義アートは、アートセラピーやスピリチュアルアートの一形態としても評価されています。

感情を素直に表に出し、それを作品に昇華するプロセスは、心の整理や内省のきっかけとなり、多くの人に癒しを与えています。

抽象・デジタルアートとの融合

表現主義の感情的描写の手法は、現代の抽象画やデジタルアートにも影響を与えています。

PhotoshopやProcreateといったツールを用い、感情の渦を画面上に自由に表現する現代作家たちは、まさに新しい形の表現主義を築いているとも言えるでしょう。

表現主義が生まれた社会的背景

表現主義アートが興った20世紀初頭のヨーロッパは、急激な社会変動と不安定な時代背景の中にありました。

産業革命によって都市化が進み、人々は自然から切り離された暮らしを余儀なくされます。

同時に、第一次世界大戦の前後には戦争の恐怖や破壊が芸術家たちの感性に深く影響を与えました。

このような中で、内面の混乱や社会への不安を率直に描きたいという欲求が、写実主義や印象派では満たされず、より感情に根ざした「表現主義」へと向かっていったのです。

表現主義の代表的グループ

表現主義の潮流は個々の作家だけでなく、いくつかの芸術団体の中で育まれていきました。特に重要なのが以下の2グループです。

ブリュッケ(Die Brücke)

1905年にドレスデンで結成されたグループで、メンバーにはエルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー、エミール・ノルデ、エーリッヒ・ヘッケルなどが含まれます。

彼らは、文明社会への批判と原始的表現への回帰を目指し、激しい色彩と粗削りな線を特徴とした作品を多く残しました。

青騎士(Der Blaue Reiter)

1911年にミュンヘンで結成されたこのグループは、カンディンスキーやフランツ・マルクを中心に、精神的価値や内的世界の可視化を目指しました。

抽象性が高く、色や形に象徴的な意味を込めるスタイルが特徴です。

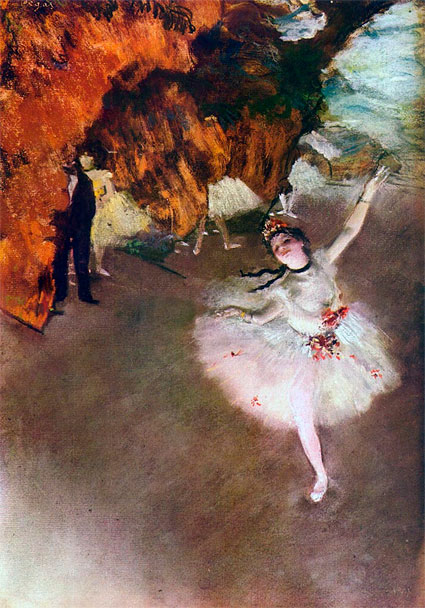

他ジャンルに広がる表現主義の影響

演劇と映画における表現主義

表現主義の影響は絵画だけでなく、演劇や映画にも波及しています。

たとえば、ドイツ表現主義映画は1920年代に隆盛を極め、代表作にはロベルト・ヴィーネ監督の『カリガリ博士』(1920年)などがあります。

歪んだセット、極端な照明、不安定な演技スタイルは、視覚による感情表現の実験とも言えます。

演劇の世界では、登場人物の心理状態を舞台美術や照明で象徴的に表現するスタイルが確立され、今日の舞台演出にも影響を残しています。

あなたの創作に活かす表現主義の考え方

表現主義アートは、専門的な訓練がなくても始めやすいアートスタイルです。

なぜなら、重要なのは技術ではなく「感情を描き出すこと」だからです。

● 自分の感情を色で描く

悲しいときには深い青、怒りを感じたときは赤や黒といった具合に、色に自分の感情を託してみるだけでも表現主義的な作品になります。

● 日記ではなく「感情の絵日記」をつける

毎日の気持ちを、言葉ではなく「抽象的な形と色」で表してみる。

これは表現主義のマインドを日常的に実践する方法の一つです。

● 表現主義は「正解のないアート」

他人に理解されることが目的ではなく、自分の心の内を外に出すことが最優先です。

だからこそ、初心者にとっても入りやすく、自由な創作が可能です。

おわりに:感情を描くということ

表現主義アートは、「何を描くか」よりも「どう感じたか」「どう表現するか」を重視する芸術です。観る者の心に訴えかける力は、写実的な技術に頼らずとも感情を伝えられることを示してくれます。

感情が溢れ出すような作品に出会ったとき、私たち自身の中にある未整理の感情が刺激され、新たな気づきや癒しへとつながるかもしれません。

ぜひ、あなた自身の感情を作品に投影して、表現主義的な創作に挑戦してみてください。